タイ2月の主要化学品の輸出は、ポリプロピレン(PP)の10万272t(前年同月比33.7%増)、高密度ポリエチレン(HDPE)の9万3810t(同36.4%増)、テレフタル酸の

タイ 2月の主要化学品輸出入実績

2021年10月6日

2021年10月6日

2021年10月6日

2021年10月6日

日本製紙はこのほど、富士工場(静岡県富士市)内のセルロースナノファイバー(CNF)強化樹脂の実証生産設備を拡張したと発表した。

混練を中心とする実証設備の拡張で、CNF強化樹脂マスターバッチ(CNF含有率30~50%)の製造能力は年間50t以上になった。また新たにCNF強化樹脂の設計・開発、製造についてISO9001の認証を取得したことで、マスターバッチの品質マネジメントを徹底させる。

CNF強化樹脂「セレンピア プラス」は、ポリプロピレン(PP)やナイロン6(PA6)などの樹脂へCNFを混練・分散した高強度の新素材で、自動車、建材、家電などでの利用が期待されている。部材の軽量化に加え、マテリアルリサイクル性に優れるため、プラスチック使用量の削減とCO2などの温暖化ガス排出削減にもつながる。

同社は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業プロジェクト「炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発/革新的CNF製造プロセス技術開発/CNF強化樹脂の低コスト製造プロセス技術の開発」に宇部興産と共に参画しており、今回はその助成金を活用した。

今後は安定して大量生産する製造技術の確立を目指すとともに、CNF強化PA6については10月、CNF強化PPは来年4月よりサンプル提供を拡大し、自動車用部品を始めとする幅広い産業への用途開発を加速させていく。

なお同社は、すでにTEMPO酸化CNF(宮城県・石巻工場)を産業用途全般向けに、カルボキシメチル化CNF(島根県・江津工場)を食品、化粧品用途向けに営業生産・販売しており、CNF強化樹脂の大量製造技術と本格的供給体制を早期に確立することで、「木とともに未来を拓く総合バイオマス企業」として、CNFの市場創出の強化と、減プラスチック社会の構築や地球温暖化対策(温暖化ガス排出削減)に貢献していく考えだ。

2021年10月6日

2021年10月6日

2021年10月6日

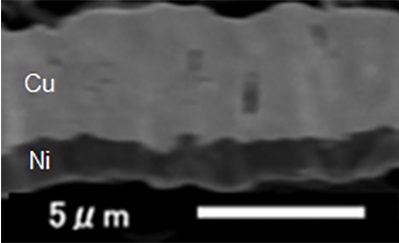

プリンテッド・エレクトロニクス製造技術の開発やサービス提供を行うエレファンテックは5日、SSテクノ(福岡県小郡市)、大阪産業技術研究所(大阪技術研)と共同で、インクジェット(IJ)用ニッケル(Ni)ナノインク開発とNi電極・配線形成IJプロセス開発に向けた評価を開始したと発表した。エレファンテックはこのプロジェクトにより、電子部品製造プロセスに貢献する金属ナノインクの開発を目指す考えだ。

IJ印刷の対象となる基材は、焼成温度が比較的高温になるセラミクスやガラス、シリコンウエハなどを想定する。

Niナノインクを利用した電極の形成は、薄膜化のメリットがある。例えば、積層セラミックコンデンサにNi電極を展開した場合、内部電極の薄膜化により、コンデンサのさらなる小型化や大容量化が期待される。

また、銀(Ag)ナノインクと比べてコスト削減になるほか、セラミクス層内への拡散が抑えられることから、絶縁不良の原因となる金属成分の移動現象(マイグレーション)の防止効果も期待される。共同開発では、IJヘッドと相性のよいNiナノインクの組成検討や、印刷後の導電性確保に向けた焼成条件を検討していく。

具体的には、大阪技術研が開発に成功した直径50㎚以下のNiナノ粒子を使って、SSテクノがインク調合開発を行い、エレファンテックがIJプロセスの開発を推進することで、電極層のさらなる薄膜化を目指していく。

エレファンテックによれば「IJ印刷可能なインクがなかなか見つからないため、今回の開発に踏み切った」とのこと。同社は金属インク種のバリエーション拡充を図り、電子部品製造プロセスをはじめとする新しい分野でのIJ活用事業をより一層推進していく考えだ。

2021年10月5日

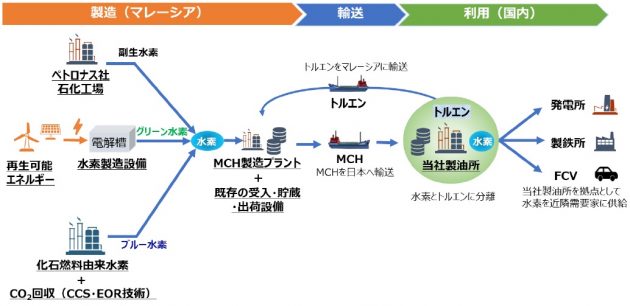

ENEOSはこのほど、マレーシアの国営石油会社・ペトロナスの完全子会社であるペトロナス・ガス・アンド・ニューエナジーとの間で、CO2フリー水素のサプライチェーン(SC)構築に向けた協業検討について覚書を締結した。

マレーシアで生産される水素を効率的な貯蔵・輸送形態の1つである有機ハイドライド・メチルシクロヘキサン(MCH)に変換し、ENEOS製油所へ輸送するSC全体について両社で検討を開始する。

具体的には、両社は同国内での水素の製造やMCH製造・出荷について検討を行い、ENEOSは製油所でのMCHを利用した水素の製造・利用、さらには近隣の火力発電所や製鉄所などへの水素供給に関する検討を実施する。

同検討では、ペトロナスの石油化学工場から排出される未利用の副生水素の活用を予定。数万t規模の豊富な副生水素の製造ポテンシャルがあることから、安定的かつ競争力のある供給源確保と、同事業の高い実現可能性が期待されている。

併せて、将来的な規模拡大を念頭に、再生可能エネルギー由来のグリーン水素や、化石燃料から水素を製造する際に排出されるCO2を回収・貯留(CCS)することで、CO2排出量を実質ゼロとするブルー水素の製造可能性についても検討を行う。また、同協業の一環として、両社はマレーシア国外での水素製造の可能性についても検討を進めていく考えだ。

ENEOSは、脱炭素に向けた本格的な水素の大量消費社会を見据えて、国内外でCO2フリー水素SC構築に取り組んでいる。海外では、豪州や中東、アジアでの広範囲なアライアンスを生かし、安価な水素の大量供給実現に向けた検証を行っている。

2021年10月5日

積水化学工業の高機能プラスチックスカンパニーはこのほど、新たな防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」(PF管・ケーブル貫通用)を10月から発売した。開口部のパテ埋め作業が不要となり、防火区画貫通措置の簡単・確実な施工に貢献する。

建設業界の社会課題として、「人手不足」と「技術伝承不安」が挙げられ、不適合施工への懸念が高まっている。特に建物火災の延焼防止を目的とする防火区画貫通措置においては、より確実な施工と検査が求められる。

同社は、火災が発生すると瞬時に5~40倍に膨張して断熱層を形成するプラスチック系の耐火材料「フィブロック」で大臣認定を取得し、防火区画貫通措置部材のトップメーカーとして貢献してきた。

しかし、従来の工法では、区画貫通部の開口部をパテで埋める工程が必要で、手間と時間がかかり、確実な施工には高い技術が求められる。さらにパテ埋め部をシートで覆うため、施工完了時の状態の目視検査が困難だった。

同社は、①簡単・確実施工②目視・確実検査の2つをコンセプトに「フィブロックNEO」を開発。「フィブロック」の膨張機能を継承し、構成する断熱層の強度を上げる事により、従来のパテ埋め工程での補強が不要な新たな工法を実現した。

これにより施工性が向上するとともに不確実な施工を抑止し、目視のみで確実に施工状態を検査できる。また、パテ埋め作業を不要としたことにより、施工完了後の追加のケーブル配線も容易に作業が可能。さらに目視検査精度の向上により、完工写真データを活用したIoT管理システムと連携も期待できる。

2021年10月5日

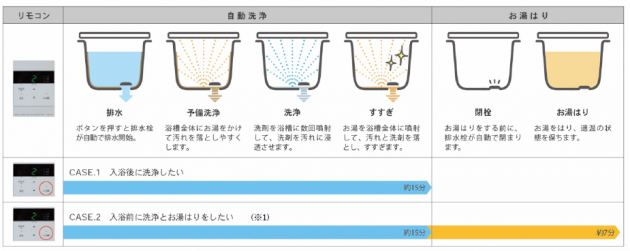

積水化学工業の100%子会社である積水ホームテクノ(大阪府大阪市)は4日、新製品「自動洗浄浴槽」を10月から発売すると発表した。

同社は、リンナイと介護・医療福祉施設向けユニットバス用に「wells 自動洗浄・湯はり浴槽」を共同開発しており、今回、その技術を生かして一般向けユニットバス用に「自動洗浄浴槽」を開発した。

毎日の浴槽掃除は、腰をかがめてスポンジなどでのこすり洗いが必要で、身体への負担が大きい。また、共働きや家事、育児が忙しい家庭をはじめ、多くの人が浴槽掃除を面倒に感じており、家事負担の軽減が求められている。

「自動洗浄浴槽」は、リモコンのスイッチひとつで浴槽内を隅々まで自動で洗浄可能。家事や身体への負担軽減と共に、空いた時間をリラックスして過ごす、身体も心もラクになる暮らしを提供する。

同製品は、積水ホームテクノが仕様決定とユニットバス向け製品化を行い、リンナイの給湯器設計・制御技術を組み合わせて様々な方式の給湯設備でも接続可能な機器として開発。リモコンのスイッチひとつで、浴槽の排水から洗浄ができ、また給湯器と連携制御を行うことでお湯はりまで可能となっている。

同製品の特長として、

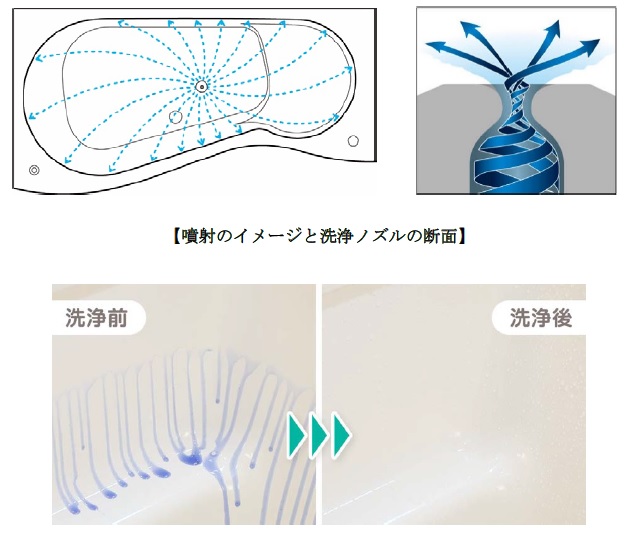

①洗浄性能では、浴槽底面の洗浄ノズル中央から渦を発生させ、お湯や洗剤を一気に噴射。この独自の洗浄システムで浴槽内を隅々まできれいにする(エコ・標準・念入りの3コース)

②機能では、基本操作の浴槽の排水(開栓)から、洗浄・すすぎまで、すべての給湯設備に対応できる。

連携可能な給湯設備(リンナイ製以外も可)では、お湯はり時に排水栓を自動で閉栓したり、自動洗浄後に自動でお湯はりしたりすることも可能だ。

同社は戸建て住宅・マンション用ユニットバス「Bath Saloon Escort」のメニューとして同製品の受注を開始する予定。2022年度の目標販売台数として1000台を掲げている。

2021年10月5日

三井化学は4日、同社のフレキシブル・高感度・極細の接触・振動センシング基材「PIEZOLA(ピエゾラ)」と、リトルソフトウェア社(東京都港区)の「HuMAN Affective AIプラットフォーム」を融合し、7つの感情を可視化するシステム「PIEZOLA Emotion(エモーション)アプリ」を開発したと発表した。

心電計などの測定器を装着することなく、椅子の上のマットに搭載した「ピエゾラ」が、座るだけで心拍数や呼吸数、体動値といったバイタル信号を検出。リトルソフトウェア社のAIプラットフォームを介し各種バイタル信号を感性に変換することで、「平常心、リラックス、ストレス(超集中状態)、イライラ、ポジティブ、ネガティブ、集中」の7つの感情状態をスマホ画面上に可視化する。

三井化学は、同アプリをヘルスケアや化粧品、自動車、スポーツ、玩具、食品、アミューズメント、レジャー、教育、広告、マスメディア、eスポーツなどの業界に対し、アンケート(主観)だけではわからない、利用者の心理状態を読み解くツールとしてのソリューション情報サービスを提案していく考えだ。

今月6~8日に東京ビッグサイト・南3ホールで開催される「センサエキスポジャパン2021」に、「ピエゾラ」と今回開発したアプリを出展(ブース番号:S-26)。併せて、100℃超の環境下で作動する「ピエゾラ耐熱グレード」、小型・薄型・立体型の電子回路埋設部品の作製を可能にする電子機器モジュール「Eecomid(イーコミッド)」など、新規開発品の出展も予定している。