経済産業省が17日に発表したエチレン換算輸出入実績によると、1月は14万6600tの出超となった。エチレン換算輸出は前年同月比15.4%増の19万9500tとなり、6カ月連続でプラス。主要品目のエチレンは

経産省 1月のエチレン換算輸出入は14万7000tの出超

2021年3月18日

2021年3月18日

2021年3月18日

加工温度120℃に対応、光学分野で拡販を図る

東レは、二軸延伸ポリプロピレン(OPP)フィルムとして世界最高レベルの耐熱性と品位を実現した〝新タイプ「トレファン」〟を創出した。開発品は打痕、汚染リスクを極小化する高い品位を有し、120℃の高温環境でも使用することが可能。すでにサンプル提供を開始し、顧客評価を進めており、今年度中の上市を計画している。今後、光学材料や電子部品工程向けなど幅広い用途展開を図ることで、年間売上高10億円を目指していく考えだ。

OPPフィルムは、離型性、低アウトガス(フィルム中から放出されるガス成分)性、紫外線透過性、低吸湿性といった様々な特性に優れ、包装用途に広く使われる。

東レは、

2021年3月17日

2021年3月17日

2021年3月17日

住友化学が発行する「住友化学レポート2020」および「サステナビリティ データブック2020」がこのほど、環境省と地球・人間環境フォーラムが共催する「第24回環境コミュニケーション大賞」の環境報告部門で、昨年に引き続き優良賞を受賞した。

同大賞は、優れた環境報告や環境活動レポートを表彰することにより、事業者などの環境コミュニケーションへの取り組みを促進するとともに、環境情報開示の質の向上を図ることを目的とする表彰制度。今回、環境報告部門では147点の応募作について審査が行われ、26点の優良賞が選出された。

同レポートは、ステークホルダーに同社の価値創造ストーリーをわかりやすく伝えることを目指し、財務情報と非財務情報を総合的にまとめている。また、同データブックは、同レポートを補完する報告ツールとして、環境・社会・ガバナンスの側面から同社のサステナビリティ情報を紹介。

今回の受賞は、レポートとデータブックの中で、新たにマテリアリティを特定しKPI(重要業績評価指数)を設定した点や、気候変動対応に関して2050年度に向けた長期目標を掲げ、SBT(科学的根拠に基づく目標)達成に向けた諸施策やTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のシナリオ分析の結果などを開示している点、プラスチック資源循環への対応に関しても豊富な取り組み事例を開示している点が評価された。

2021年3月17日

帝人はこのほど、炭素繊維中間材料をスポーツ用途に向けて展開する新たなブランド「TENAX PW」(テナックス パワーシリーズ)と「TENAX BM」(テナックス ビームシリーズ)を立ち上げたと発表した。

近年、スポーツ分野において、高いパフォーマンスを発揮するために関連用品に最先端素材を採用するケースが増加。中でも軽量で剛性に優れる炭素繊維は、各種スポーツ用品に向けた開発が進み幅広く使用されている。帝人も、70年代からスポーツ用途に向けて積極的に展開し、釣り具やゴルフシャフト、テニスラケットなどに炭素繊維および炭素繊維中間材料が広く採用されてきた。

同社が製造・販売する炭素繊維「テナックス」は、ラテン語で「強靭」という意味をもち、鉄の10倍の高強度と鉄の4分の1の軽量性を両立。その航空・宇宙用途に用いられる「テナックス」使用の中間材料を、スポーツ用途に向け2つの新たなブランドとして展開する。

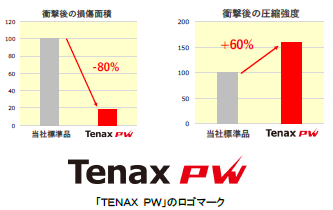

「TENAX PW」は、パワーやスピードを求めるユーザーに向けたブランドで、航空機に求められる靭性向上技術を用いた炭素繊維中間材料。高強度・高弾性率の樹脂を使用しているのが特徴で、衝撃を吸収することにより損傷面積を抑えることができ、標準品に比べて圧縮強度が高い。スポーツ用品の強度やスピードの向上によりユーザーに貢献できる。

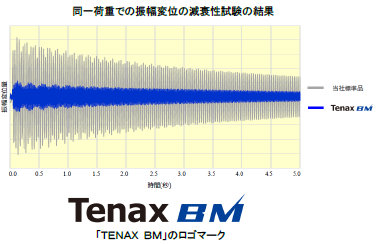

一方、「TENAX BM」は、コントロール性を求めるユーザーに向けたブランドで、人工衛星に搭載される製品の技術を活用した炭素繊維中間材料。剛性、直進性、操作性、安定性、振動吸収性、振動減衰性に優れているのが特徴で、標準品と比較して振動を約4分の1に抑えることができる。衝撃が加わった際のスポーツ用品の変形を極小化するとともに、ブレの抑制も可能にする。

帝人は今後、両ブランドの展開を進めるとともに、炭素繊維製品の開発をさらに強化し、革新的な高性能材料とソリューションを提供することで、長期ビジョンである「未来の社会を支える会社」となることを目指していく。

2021年3月16日

2021年3月15日

2021年3月15日

旭化成など8社はこのほど、各社で構成する「生物多様性びわ湖ネットワーク(BBN)」が、日本自然保護協会が主催する「日本自然保護大賞2021」の教育普及部門で大賞を受賞したと発表した。なお8社は、旭化成、旭化成住工、オムロン、積水化学工業、積水樹脂、ダイハツ工業、ダイフク、ヤンマーホルディングス。

同大賞は、自然保護と生物多様性保全に大きく貢献した、すべての個人と団体、企業、自治体などを表彰。13日にオンラインで開催された授賞記念シンポジウムでは、大賞および特別賞の合計6件について活動成果の発表が行われた。

今回、教育普及部門の大賞となったBBNは、滋賀県に拠点をもつ異業種の企業8社が、県内の生物多様性を保全することを目的に、2016年に発足した任意団体。BBNでは、今回の受賞につながった「トンボ100大作戦~滋賀のトンボを救え!~」と題したプロジェクトを発足当時から開始し、県内で確認されている100種のトンボを指標とした生物多様性保全活動を展開している。

プロジェクトでは、「滋賀県のトンボ100種を探そう!」「滋賀県のトンボを守ろう!」「みんなに知らせよう!」の3つの作戦を掲げ、各企業のもつ緑地や湿地、池の管理や定期的なモニタリング、周辺地域の自然の現状把握、ビオトープの整備や外来生物の駆除、自然観察会や活動の展示・発表などに取り組んできた。昨年からは、SNSによるトンボの特徴や生息環境を公開するなど、積極的な発信に取り組み、企業・団体の参画拡大や生物多様性の保全意識の向上を目指している。

今回の受賞では、8社の企業が連携し、「トンボ」という一般にも分かりやすいテーマを設定することで、活動の広がりをもち、地域の生物多様性の向上と普及啓発活動を合わせて実現していることが評価された。BBNは、今後地域への社会貢献活動を通じて、生物多様性の保全と持続可能な社会の実現を目指していく。

2021年3月15日

ベトナムで製造事業、福島で原料の資源米を生産

バイオマスレジンホールディングス、コバオリ、三井物産プラスチックの3社は12日、コメ由来のバイオマスプラスチック「ライスレジン」に関する業務提携や、初となる海外展開などについて共同記者会見を開催した。

バイオマスレジンHDは同日、製造ではコバオリとの間で東南アジア進出業務に関する資本業務提携と技術供与契約、販売では三井物産プラスチックとの間で国内外での展開に関する業務提携契約を締結。バイオマスレジンHDの神谷雄仁代表取締役CEOは、「両社との提携は、販売強化と製造拠点の拡大に加え、お米の文化で親和性のある東南アジアでの最初の進出として、今後の発展に寄与できる体制が構築できた」と語った。

三井物産プラスチックスには、国内各地の工場で生産する「ライスレジン」を一定量供給。「国内外での販売活動に注力していただくとともに、 “バイオマスレジンなど、コメ由来プラを海外展開” の続きを読む