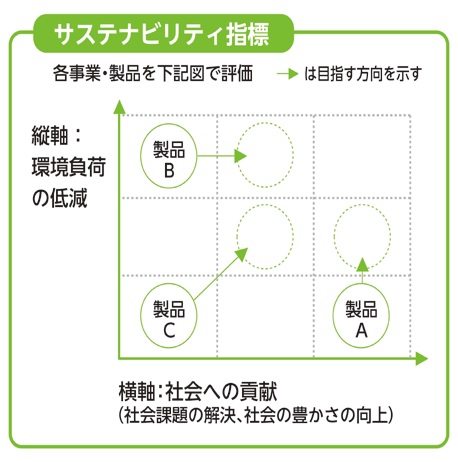

DICはこのほど、全ての事業を対象に「環境負荷の低減」と「社会への貢献」を測るものさしとして、グループの「サステナビリティ指標」を設定した。

同社は、中期経営計画「DIC111」に基づき、利益貢献につながる「経済的価値」と社会貢献につながる「社会的価値」が両立する事業領域の確立を目指しており、化学メーカーとして様々な社会課題に対する解決策を提供することで持続可能な社会の実現に取り組んでいる。

今回策定したサステナビリティ指標は、廃プラスチック問題などに代表される社会課題に対し、同社が為しうる「社会的価値」を客観的に示す指標となるもの。具体的には、バリューチェーンでの原料調達から製品出荷までにかかる「環境負荷の低減」と、製品出荷から使用後までに果たす「社会への貢献」の2つの要素を同時に評価することで、事業と製品が社会的価値の向上につながっているかを、全てのステークホルダーに客観的かつ分かりやすく示していく。

同社ではすでに食に関する社会への貢献をテーマに、「脱プラスチック」「フードロス削減」「食の多様化・バリアフリー」などにつながる技術・製品開発に注力しているが、今回設定したサステナビリティ指標を通じて、こうした社会への貢献に重点化した事業ポートフォリオへの転換を一層促進していく考えだ。

今後は、全ての事業がサステナビリティ指標の評価対象となるため、各事業の評価を行った上で、2022年度から始まる次期中期経営計画にグループの目標値を設定する計画。

DICのサステナビリティへの積極的な活動は、評価が高い。代表的なものでは「ダウジョーンズサステナビリティインデックス アジアパシフィック(DJSI AP)」の構成銘柄に5年連続採用されるなど、国内外のESG投資の構成銘柄に選定されている。これからも、サステナビリティ指標の運用を通じて、バリューチェーン全体に関わる同社のリスクと機会を特定し、的確な対策を進めることで、世界的な取り組み「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献し、社会から愛され、尊敬される企業を目指す。