戸田工業、エア・ウォーター、埼玉大学が共同提案した「Na‐Fe系酸化物による革新的CO2分離回収技術の開発」がこのほど、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した「グリーンイノベーション基金事業/CO2の分離回収等技術開発プロジェクト」に採択された。中小規模のCO2回収装置の開発に取り組み、CO2 1t当たりの回収コストは2000円台を目指す。期間は今年度からの5年間で、事業規模は17億円。

カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組みが進む中、大規模発電所などだけでなく、

2022年7月19日

戸田工業、エア・ウォーター、埼玉大学が共同提案した「Na‐Fe系酸化物による革新的CO2分離回収技術の開発」がこのほど、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した「グリーンイノベーション基金事業/CO2の分離回収等技術開発プロジェクト」に採択された。中小規模のCO2回収装置の開発に取り組み、CO2 1t当たりの回収コストは2000円台を目指す。期間は今年度からの5年間で、事業規模は17億円。

カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組みが進む中、大規模発電所などだけでなく、

2022年4月15日

2022年1月21日

2021年7月20日

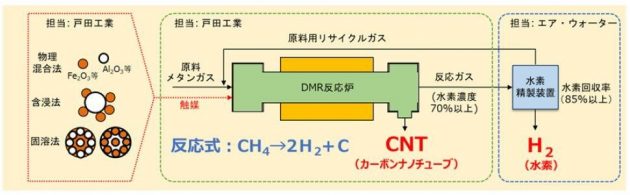

戸田工業とエア・ウォーターはこのほど、「メタン直接改質法による鉄系触媒を用いた高効率水素製造システムの研究開発」が新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「水素利用等先導研究開発事業/炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術開発」公募の委託事業に採択されたと発表した。天然ガスやバイオガスなどの主成分であるメタンから、高活性鉄系触媒を用いたメタン直接改質法(DMR法)で、CO2フリー水素を高効率に製造するプロセスとシステムを開発する。

DMR法は、現在工業的に広く用いられている天然ガスの水蒸気改質法と比べて、メタン1分子当たりの水素生成量は半分だが、製造時にメタン由来のCO2を発生しないCO2フリー反応。戸田工業のDMR触媒調製技術・DMR反応技術で純度70%の水素と高導電性の多層カーボンナノチューブ(CNT)を生成し、エア・ウォーターのガス精製技術で、工業用として一般的に利用される純度99.99%以上の水素を得るシステムで、2022年度中の完成を目指す。

水素製造コストは、副生CNTの販売を組み合わせることで、日本政府の「水素基本戦略」の2030年目標の「30円/N㎥以下」を目指す。将来的には、DMR反応炉の加熱に再生可能エネルギーまたはカーボン・ニュートラルエネルギーを用いることで、「ターコイズ水素」の提供を目指す。

同システムは、既存の産業水素サプライチェーンの早期クリーン化を目標とし、現存の都市ガスインフラを最大限に活用した安価なCO2フリー水素の提供を実現するもの。2050年脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速し、水素を利用する企業の価値向上と国内産業の発展に向けて推進していく。

2021年7月13日

エア・ウォーターはこのほど、バイオ由来化学品の事業創出に向け地球環境産業技術研究機構(RITE)発のバイオベンチャーGreen Earth Institute(GEI、東京都文京区)へ2億円出資した。「地球、社会との共生による循環型社会の実現」に向け、SDGsに関連した事業開発に大きく貢献できるとの判断だ。

GEIは「グリーンテクノロジーを育み、地球と共に歩む」を経営理念に掲げ、食料や飼料と競合しない「植物の茎・葉」や「農業・食品工場残渣」などの非可食性バイオマスも原料とするグリーン化学品やバイオ燃料の開発・事業化を、国内外企業と連携して行っている。同社の「バイオリファイナリー技術」は脱炭素化・資源循環型社会において、人と自然の共生による地球資源の再生と地球環境の保全に貢献できる化学品生産技術・プロセス技術だ。

エア・ウォーターは今後、GEIとの連携を深め、既に同社グループの川崎化成工業で事業化している生分解性樹脂原料の石油由来のコハク酸に加え、バイオ由来の「バイオコハク酸」の開発を進めていくなど、環境問題対応素材の開発やケミカルリサイクルなど、環境ビジネスへの進出を図っていく。また、産業、医療、農業・食品事業との連携も深め、スマート社会・循環型社会に対応した事業への変革を加速していく考えだ。

2021年7月7日

エア・ウォーターはこのほど、家畜ふん尿由来のバイオガスに含まれるメタンを液化バイオメタン(LBM)に加工し、液化天然ガス(LNG)の代替燃料として牛乳工場へ供給するサプライチェーンモデルの構築と実証を北海道十勝地方で開始すると発表した。

この「未利用バイオガスを活用した液化バイオメタン地域サプライチェーンモデル実証事業」は、環境省の「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」の優先テーマとして採択。メタン純度99%以上のLBMを年間360t製造する計画で、全量がLNGの代替で消費されるとサプライチェーン全体でのCO2削減量は年間7740t、温室効果ガス(GHG)削減率は60%以上になる。

バイオガスはメタン発酵設備で家畜ふん尿から取り出され、メタン約60%とCO2約40%からなる。そのメタンを分離・液化したものがLBMで、熱量は一般的LNGの90%程度。北海道でのバイオメタンの潜在製造能力は年間約30万tで、北海道の工業用LNGの年間消費量約50%に相当する。現在バイオガスは主に酪農家で製造されて自家発電などに使われるが、ガス導管網や余剰電力売電用の送電網などのインフラ整備が限られるため、バイオガスの製造・活用は限定的だ。

今回、大樹町の酪農家で作ったバイオガスを捕集し、帯広市のセンター工場でLBMに加工し、十勝地方の牛乳工場でLNG代替燃料として使用する、地域循環型のサプライチェーンを構築する。なお、バイオガスからのLBM製造は国内初の取り組みだ。将来的には、近隣工場のボイラーやLNGトラック、ロケット用燃料として活用し、LBM製造時に発生するCO2はドライアイスなどに加工・販売することも検討している。

LBMは持続可能でクリーンな国産エネルギーで、製造・供給には既存のLNGインフラが活用でき、大規模な設備投資なしでサプライチェーンの脱炭素化に貢献できる。下水処理場や食品残渣から発生するバイオガスにも適用でき、国内全域や海外への展開も可能だ。脱炭素社会の進展を見据え、LBMを新たなエネルギー製品と捉え、早期の社会実装を目指し技術開発を進めていく考えだ。

2021年5月25日

エア・ウォーターと中国電力の共同出資会社エア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜はこのほど、小名浜バイオマス発電所の営業運転を開始した。バイオマス専焼発電所として国内最大級の規模と最高レベルの発電効率を誇る。

東日本大震災で製塩事業の操業停止を余儀なくされた日本海水小名浜工場跡地を有効活用するための事業で、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)を活用し、木質ペレットやPKS(搾油後のパーム椰子種の殻)を燃料として年間約5億kWhの発電を予定している。

エア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜は、再生可能エネルギー発電に取り組むことで、年間約43万tのCO2削減効果による地球温暖化防止への貢献はもとより、福島県が目標とする「県内エネルギー需要量の100%相当量を再生可能エネルギーで生み出す」ことに寄与する。さらに、東日本大震災の影響を受けたいわき市の地域活性化の一助となることを目指している。

2020年12月22日

エア・ウォーターはこのほど、グループのエア・ウォーター北海道(北海道札幌市)が北土開発(北海道芽室町)、帯広畜産大学と共同で国内初の小規模酪農家向け乾式メタン発酵プラント(バイオガスプラント)を開発したと発表した。乳牛飼養百頭前後の小規模酪農家に適したバイオガスプラントの実用化に取り組む新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成事業「小規模酪農家向けエネルギー自給型乾式メタン発酵システムの開発」の一環。

小規模酪農家は一般的に乳牛を「つなぎ飼い」し、麦わらなどの長繊維が混合した半固形状ふん尿が排出され、メタン発酵には適さない。現在北海道で稼働する約100基のバイオガスプラントの多くは液状ふん尿を原料とする湿式メタン発酵プラントであり、半固体状ふん尿の処理には高額な大型設備を必要とする。そのためバイオガスプラントの導入は資金力のある大・中規模農家に限られ、約75%を占める小規模農家での導入はハードルが高い。また近年、濃厚飼料の給餌量増加や堆肥化用の水分調整資材の高騰で、家畜のふん尿による完熟堆肥化が困難になり、メタン発酵処理に切り替える動きも背景にある。

今回開発した「乾式メタン発酵システム」は原料自動投入装置、原料前処理槽、高温乾式メタン発酵槽、固液分離装置、ガス発電機(25kW)、燃料電池から成り、1日の処理能力は6.2t。高温発酵(約50℃)によりメタン発酵効率が30%向上した。現在バイオガス(メタン約58%)の多くをガス発電機に供給し、ほぼ24時間、電気と温水を牛舎に安定供給している。

余剰のバイオガスは高純度メタンガス(98%以上)に精製し、さらに水素に改質し、燃料電池から牛舎や住宅に電気を供給する。蓄電池を利用したエネルギーの最適化や再配分、長期連続運転による設備の安定性や製造コストの低減などを検証する予定だ。なお、メタン発酵の副産物である消化液や固形残渣は、酪農家の代替肥料や再生敷料として活用する。

今後、このシステムを小規模酪農家を中心に提案し、系統電力に頼らない自給自足型のエネルギー分散型基地として普及させ、酪農家の営農コストの低減と地産地消型エネルギーの推進、CO2排出量の削減に寄与することを目指す。

2020年11月4日

エア・ウォーターとエア・ウォーター北海道(北海道札幌市)はこのほど、スペースウォーカー(SPACE WALKER:東京都港区)と北海道大樹町で打ち上げを計画する同社のサブオービタルスペースプレーンの設計・開発・運用での協力関係構築の基本合意書を締結したと発表した。

スペースウォーカーは東京理科大学発の宇宙ベンチャー企業で「宇宙が、みんなのものになる。」というスローガンの下、飛行機に乗るように自由に宇宙を行き来できる未来を目指している。弾道軌道で高度約100㎞に到達し、有翼飛行で帰還・着陸するサブオービタルスペースプレーンの設計・開発、運航サービスの提供を目的に2017年に設立。現在は技術実証機の設計・開発や、2020年代前半の打ち上げに向け同スペースプレーンの設計・開発を進めている。大樹町では「北海道スペースポート構想」の下、官民一体となり「宇宙のまちづくり」を進め、発射場の整備や滑走路の延伸・新設など航空宇宙産業の形成を推進中だ。

一方、エア・ウォーターは1970年代から宇宙ロケット開発に携わり、供給設備の納入や大学との研究開発のほか、北海道内トップの産業ガスメーカーとして製造・貯蔵・運搬・使用方法の豊富な知見と技術をもつ。搭載予定のLOX(液体酸素)/メタンエンジンでの燃料メタン(LNG)などの産業ガスの利用を検討する。

今後、ロケット打ち上げ時の液体酸素やメタンなどの供給、バイオ液化メタンのロケット燃料での実証試験や地上設備に関する検討を共同で行う。宇宙産業という先進技術への挑戦を通じて、北海道の未来に貢献していく考えだ。

2020年10月14日

エア・ウォーターはこのほど、環境省の実証事業「清掃工場から回収した二酸化炭素の資源化による炭素循環モデルの構築実証事業」で、ごみ焼却炉排ガスからCO2を回収する商用規模の設備の開発に着手した。清掃工場から回収したCO2のメタネーションによるエネルギー資源化は世界初の取り組み。代表事業者である日立造船からCO2の分離・回収に係る事業範囲の再委託を受け、2018年度の事業開始当初から参画し、設備の設計・製作・実証を担当してきた。

神奈川県小田原市環境事業センターでの小規模実証試験で所定のCO2純度・回収率を達成したため、今年から規模を拡大する。設備仕様はCO2純度80%以上、回収量125N㎥/hの予定。

同社グループは長年、産業ガス事業で培ってきたガステクノロジーや多彩な事業領域に対応する技術開発を深化させ、脱炭素社会に対応し環境負荷の低減に貢献する取り組みを進めている。