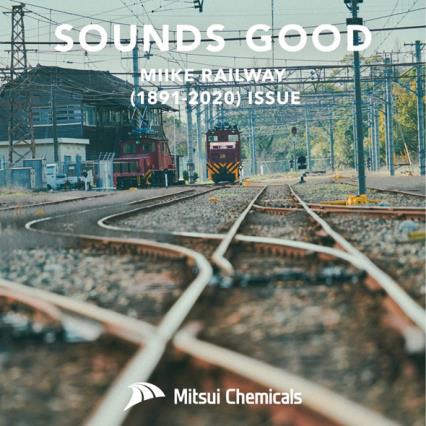

三井化学は、福岡県大牟田市の大牟田工場で原材料の搬入などに使用してきた、三井化学専用線(旧三池炭鉱専用鉄道)を今年5月7日をもって廃止とし、運用を取りやめた。

三池炭鉱の時代から100年以上の長きにわたり活躍した炭鉱電車の歴史に幕が下ろされた。同社では、炭鉱電車への感謝と未来に向けたレガシーとしての活用を検討する「ありがとう炭鉱電車プロジェクト」を進めており、このほど同プロジェクトの1つである「音の資産」の記録化が完成し、ウェブサイトを通じ公開を始めた。

記録化にあたっては、ブランデッドオーディオレーベル「SOUNDS GOOD」とコラボし、炭鉱電車にまつわる様々な音を、ヒトの感覚が刺激され心地よさを感じるというASMR音源として収録。「車掌室3.6」「大解剖、炭鉱電車100年の音」「珍しい踏切と手動の線路切替レバー」「宮浦駅のレトロなものたち」の4つの音源を公開した(https://soundsgoodlabel.com/mitsuichemicals/asmr/vb59/)。

「車掌室3.6」には、炭鉱電車に録音機材を持ち込み、車掌室内で聞こえる、操作音や汽笛の音、トランシーバーでのやり取り、ブレーキ音、踏切の警報器音などを収録。宮浦駅から仮屋川操車場まで片道1.8㎞の運転区間を、一往復する沿線3.6㎞の音とともに収めた。貨車の連結音や鉄橋の通過音、耳を澄ませば乗務員の息遣いまで聞こえてくるほどに臨場感があふれる。他の音源では、炭鉱電車の点検音、作業員の声、どこか懐かしさのあるレトロな警報器音、ポイント切替レバーの操作音、100年を超す木造駅舎の階段の軋み音などがある。

録音に携わったアーティストでプロデューサーのSeiho(セイホー)氏は、「電車はダイナミック音だけでなく、意外に繊細な音が周りにあって新しい発見だった」と、音源の中の解説で感想を語る。今回、同氏が炭鉱電車のASMR音源を散りばめた楽曲「Sampling―〝MITSUI CHEMICALS on SOUNDS GOOD〟」の公開も行う。誰もが身近な電車の音は、聞く人の脳裏に思い思いのイメージを描き出すことから、同氏が制作するインストゥルメンタルで情景を想像させる音楽と相性がいいという。記者は昼下がり、文庫本を手に木の床のチンチン電車に揺られ、過去から未来へと時空を旅しているような心地よさを感じた。同氏の楽曲は、専用サイト(https://www.youtube.com/playlist?list=PLu8hS8yDJGDoOrkfNSyB5x7sghJJX7gWg)などで公開している。

なお、映画監督の瀬木直貴氏とのコラボによる、炭鉱電車の「風景の資産」記録化プロジェクトも進行中だ。大牟田市民などから募った炭鉱電車の古い映像や写真、思い出・エピソードをベースに、メモリアル映像の制作が行われている。また、新型コロナウイルス感染拡大により延期されている、炭鉱電車のラストランイベントについても、今秋をめどに準備を進めているとのこと。日程や詳細などは決定次第、三井化学の特設サイト(https://jp.mitsuichemicals.com/jp/coalmine_train/)で発表される予定。