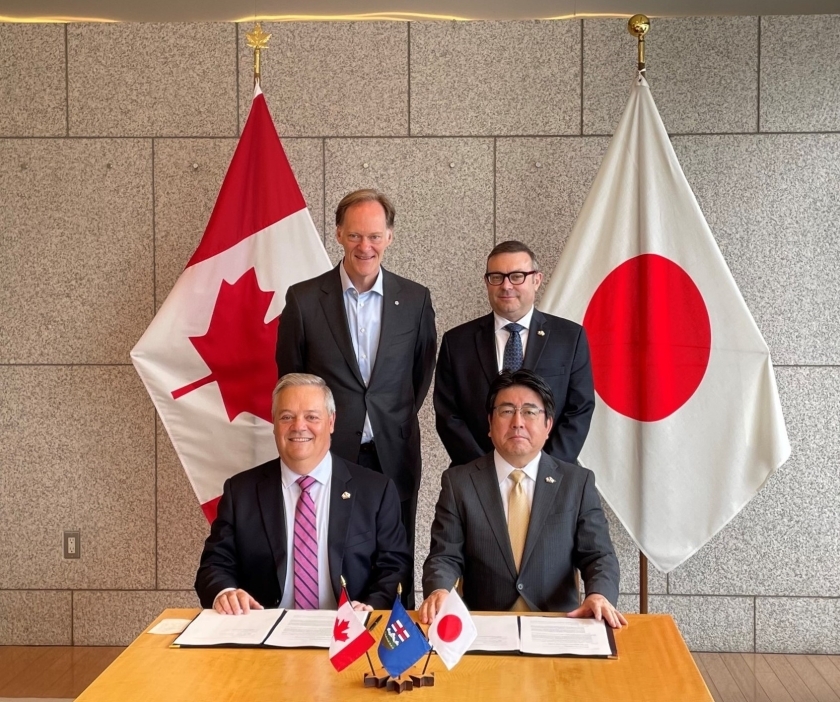

丸紅はこのほど、カナダの大手エネルギーインフラ事業者ペンビーナ・パイプライン社と、カナダからの低炭素アンモニアサプライチェーンの構築に係る本格的な事業化調査に向けて共同開発契約を締結した。両社は対等の立場で資金拠出。来年初めには完了させ、2025年後半の最終投資決定、28年後半の生産開始を目指す。

カナダの内陸部アルバータ州エドモントン近郊のアルバータ工業地区にあるペンビーナ社のサイトで、 “丸紅 カナダでの低炭素アンモニア供給の事業化調査開始” の続きを読む

2023年6月6日

丸紅はこのほど、カナダの大手エネルギーインフラ事業者ペンビーナ・パイプライン社と、カナダからの低炭素アンモニアサプライチェーンの構築に係る本格的な事業化調査に向けて共同開発契約を締結した。両社は対等の立場で資金拠出。来年初めには完了させ、2025年後半の最終投資決定、28年後半の生産開始を目指す。

カナダの内陸部アルバータ州エドモントン近郊のアルバータ工業地区にあるペンビーナ社のサイトで、 “丸紅 カナダでの低炭素アンモニア供給の事業化調査開始” の続きを読む

2023年6月5日

2023年3月20日

2022年12月19日

2022年12月2日

東レはこのほど、丸紅、やまなしハイドロジェンカンパニー(YHC)、シーメンス・エナジーとともに、「再エネ拡大地域における寒冷都市型エネルギー利用の脱炭素化を実現するための、P2G(パワーtoガス)システム導入に向けた実証研究(英国スコットランド・グラスゴー市)/実証要件適合性等調査」を開始すると発表した。同調査は、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した2022年度「エネルギー消費の効率化などに資するわが国技術の国際実証事業(実証要件適合性等調査)」に4社共同で提案し採択されている。

同調査では、

2022年10月24日

2022年7月20日

2022年1月31日

2022年1月24日

2021年11月18日

丸紅はこのほど、オマーンの国営石油会社OQ社のグループ会社、グローバルな産業ガス会社Linde社のグループ会社、アラブ首長国連邦ドバイ首長国のエンジニアリング会社Dutcoグループ傘下の会社との間で、オマーン南部サラーラ地域での再生可能エネルギー由来の電力を利用したグリーン水素・グリーンアンモニア製造に係る技術面・商務面の事業化調査の枠組みを定める共同開発契約に調印した。

丸紅は、日本を含む世界19カ国で持分容量約12GWの発電資産を保有・運営し、中東地域ではオマーンの発電容量105㎿の太陽光発電所を含む4件の太陽光発電事業に参画している。これら事業で得られた知見・経験をもとに、今回のプロジェクトを通じて、中東地域の豊富な再生可能エネルギー由来の電力を利用したグリーン水素とグリーンアンモニアの製造・利活用事業を実現させ、クリーンかつサステナブルな水素・アンモニアバリューチェーンの構築を目指す。