石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)と丸紅、北陸電力、関西電力、東北電力、北海道電力、豪州の石油探査・生産会社ウッドサイド・エナジーはこのほど、豪州から日本への低炭素燃料アンモニアサプライチェーン構築に関する事業化調査(第2フェーズ)実施のための共同研究契約を締結した。

大量の

2022年10月24日

2022年10月19日

2022年7月8日

2021年12月15日

関西電力はこのほど、日本CCS調査(JCCS)と液化CO2出荷基地を同社舞鶴発電所構内に建設することに合意し、建設支援業務に係る委託契約を締結した。

CO2を回収し有効利用・貯留するCCUS技術は、ゼロカーボン社会実現の上で重要な技術の1つだが、CO2排出地と貯留・活用地は離れていることが多く、CO2を安全かつ低コストで輸送する技術の確立が課題である。

JCCSが代表するコンソーシアム(エンジニアリング協会、伊藤忠商事、日本製鉄)は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「CCUS研究開発・実証関連事業/苫小牧におけるCCUS大規模実証試験/CO2輸送に関する実証試験」に取り組んでいる。期間は今年度から6年間。

長距離・大量輸送に適したCO2の液化と貯蔵システム、輸送船舶の研究開発と設備機器の設計に伴う検討を行い、2023年度末頃を目途に年間1万t規模で舞鶴火力発電所から排出されるCO2を出荷基地で液化し、船舶輸送を経て苫小牧市の基地で受け入れる一貫輸送システムを運用し、操業に必要な技術を検証する。

そして、安全規格や設計基準の検討に必要な基礎要件を実証試験データから収集・分析し、液化CO2の長距離・大量輸送に求められる国際的なルールづくりにも取り組む。加えて、CO2輸送に関する実効性あるビジネスモデルの検討も進める。同社は、新たに建設する出荷基地の詳細設計に関する助言や、用地・施設・ユーティリティを提供し、CCUS技術の普及に向けた船舶によるCO2大量輸送技術の確立に貢献する考えだ。

2021年12月7日

出光興産、関西電力、住友電気工業は6日、卸電力市場価格に連動したEVおよびPHEVの充放電に関する遠隔制御実証を開始した “出光興産など EVの充放電に関する遠隔制御実証を開始” の続きを読む

2021年9月22日

岩谷産業など日豪6社はこのほど、豪州クイーンズランド州グラッドストン地区を拠点とする、再生可能エネルギー由来の水素を大規模に製造・液化し日本へ輸出するプロジェクト(Central Queensland Hydrogen Project)について、事業化調査を共同で実施すると発表した。同プロジェクトには、岩谷産業、川崎重工業、関西電力、丸紅の日本4社と、豪州のエネルギー・インフラ企業であるStanwell、APAの2社が参画している。

水素は、将来的に必要不可欠なエネルギー資源としての期待が高い。しかし、ゼロカーボン社会の実現にはCO2フリー水素の製造が求められ、日本は海外輸送を含めた水素サプライチェーンを構築する必要がある。安価な再エネ電源と輸出港の確保が重要になるが、その候補地として豪州に注目が集まる。中でもクイーンズランド州は、年間300日以上晴天が続く気候で再エネのポテンシャルが非常に高く、州政府も指針として化石燃料から再エネや水素へのエネルギー転換を打ち出し、同州の電力公社Stanwellも重要な役割を担っている。

このような背景から、岩谷産業とStanwellは、2019年から大規模なグリーン液化水素の製造と、日本への輸出に向けた調査を開始。この結果を踏まえ、今回、日豪6社で事業化調査を進めることを決定した。

調査内容として、主にグリーン水素の製造技術、水素液化プラントの建設、運搬船建造、ファイナンスおよび環境アセスメント、商用化モデルなどの検討を進めていく。また同事業では、長期安定的かつ安価な水素製造と供給の実施を目指している。

現在の日本の液化水素の生産量は最大1日当たり30tだが、2026年頃に100t規模以上、2031年以降に800t以上(現在の約26倍)の生産規模を想定。Stanwellが水素製造拠点として確保している土地(約235㏊)や、水素液化・積荷拠点として確保予定の土地(約100㏊)を活用することも検討する。さらに製造したグリーン水素は、日本への輸出用だけではなく、豪州の需要先への供給も検討していく予定だ。

各社は、同事業の活動を通じて日豪両国政府が掲げる2国間の大規模水素サプライチェーンの構築に向けて尽力するとともに、ゼロカーボン社会の実現に貢献していく。

2021年8月25日

石油天然ガス・金属鉱物資源機構と丸紅、北陸電力、関西電力、豪ウッドサイドエナジー社はこのほど、豪州から日本へのクリーン燃料アンモニアサプライチェーン(SC)構築に関する事業化調査を共同で実施する共同研究契約を締結した。

アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないため、大量のエネルギーを必要とする火力発電所や船舶用エンジン用の次世代ゼロエミッション燃料として有力視され、製造・貯蔵・輸送に係わる技術がすでに確立されていることから、比較的早期の社会実装が期待されている。

また、昨年策定され、今年6月に具体化されたグリーン成長戦略では、燃料アンモニア分野は2050年カーボンニュートラル(CN)実現のための重要分野の1つに位置づけられている。

さらに、6月の日豪首脳会談で「技術を通じた脱炭素化に関する日豪パートナーシップ」が発表され、7月の日豪経済閣僚対話の共同声明では、クリーン燃料アンモニアに関する取り組みを日豪間で協力して進めることが言及された。

今回、天然ガス由来のアンモニア製造の過程で排出されるCO2にCCS(回収・貯留)・CCU(回収・有効活用)や植林などのCO2排出削減対策を組み合わせたクリーン燃料アンモニアについて、豪州での生産、日本への海上輸送、発電用・船舶用燃料用途としての利活用と、ファイナンスの検討などを含めたSC全体の事業化調査を実施する。各々がもつ技術や知見を活用して豪州・日本間のクリーン燃料アンモニアSCの構築に努め、両国の脱炭素化に向けた取り組みを推進する。

2021年8月23日

岩谷産業はこのほど、関西電力と共同で「ハイドロエッジ」の液化水素製造プラントを活用したCO2フリー水素とカーボンニュートラル(CN)メタン製造の検討を開始したと発表した。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「水素社会構築技術開発事業/地域水素利活用技術開発」で、製造方法とモデル構築を目指す。実施期間は今年度の1年間。

水素はクリーンエネルギーとして脱炭素社会実現の切り札として期待されるが、現在国内で商業用に製造・供給されている水素は製造・輸送時にCO2を排出しており、CO2フリー水素の製造技術確立や製造コストの削減が求められる。

今回、NEDO委託事業に「CO2フリー水素の製造に関する最適手法の検討およびモデル構築」と「メタネーションによるカーボンリサイクルの最適手法の検討およびモデル構築」が採択され、①水素の原材料である天然ガスのCO2フリー化のための証書の調達方法やコストなどの調査、②CO2回収のための脱炭装置などの導入・運転に要するコスト調査、③再生可能エネルギーによる水素製造のための電力調達方法や水電解装置などの設備構成やコスト調査、④CNメタン製造・供給のためCO2とCO2フリー水素によるメタネーションの適用可能性と、既設設備を最大限活用するCNメタンの輸送方法と最適製造・供給モデルの検討、を行う。

なおハイドロエッジ(大阪府堺市)は岩谷産業と関西電力、堺LNGの合弁会社で、液化水素製造能力は3kl/時×3系列だ。

2021年6月10日

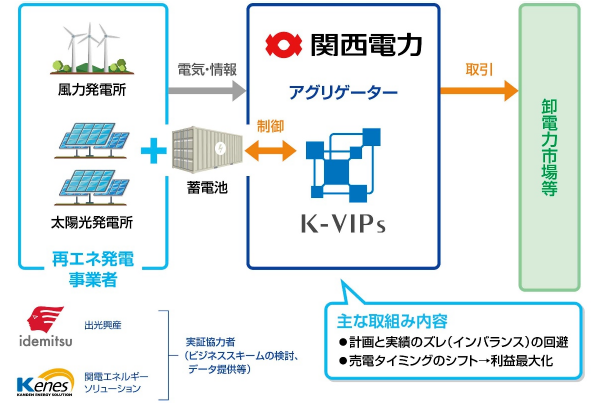

出光興産、関西電力、関電エネルギーソリューション(Kenes)は9日、経済産業省資源エネルギー庁の補助事業である「再生可能エネルギー(再エネ)アグリゲーション(集約)実証事業」に共同で申請し、補助金の執行団体から採択決定の通知を受けたと発表した。

2022年度から再エネ発電事業者が市場価格で電力を販売する場合、市場価格との差額(上乗せ分)をプレミアムとして補助する「FIP(フィード‐イン・プレミアム)制度」が導入されることなどを踏まえ、同実証事業では、変動性の高い太陽光発電といった再エネ発電設備や蓄電池などの分散型エネルギーリソース(DER)を組み合わせた需給バランス制御技術の構築を目指す。なお実証期間は、2021年6月8日~2022年2月17日を予定している。

関西電力は、これまで負荷変動に対応する調整力に活用するため、ユーザー所有のDERを統合制御することで、バーチャルパワープラント(VPP)の構築を目指した制御実証を実施。また、VPP事業を推進する際のプラットフォーム「K-VIPs」(Kanden Vpp インテグレーテッド・プラットフォーム・システム)の開発や運用などを実施してきた。一方、出光興産とKenesは、これまで多数の再エネ発電所の開発をはじめ、同実証事業に関連するビジネスを推進している。

同実証事業では、3社がもつ再エネ発電所を「K-VIPs」で監視・制御することで、需給バランスを制御するための発電量予測やリソース制御に必要な技術の実証に取り組むとともに、需給バランス制御に関するビジネススキームの検討を進めていく。

3社は今回の実証事業を通じて、DERを活用した安定かつ効率的な電力システムの構築と、再エネの普及拡大への寄与を目指し、2050年のゼロカーボン社会の実現に貢献していく。

2021年1月22日

ENEOSはこのほど、関西電力と共同で兵庫県上郡町の太陽光発電事業へ出資参画したと発表した。同事業は、ENEOSが手掛ける太陽光発電所としては最大規模となる、総発電容量約77MW、敷地面積約82万㎡の大型の太陽光発電事業。同発電所を運営する合同会社に関西電力と折半出資することで参画し、2023年1月の商業運転開始を目指す。ENEOSにとって初の関西エリアでの再生可能エネルギー電源であり、太陽光発電事業では初の合同会社を通じた出資参画となる。

ENEOSは再エネ事業を成長事業と位置づけ、メガソーラー(20カ所、約48MW)や風力(2カ所、約4MW)、バイオマス(1カ所、約68MW)を全国で展開。昨年4月に参画した台湾洋上風力発電事業に加え、今年9月には秋田県の能代市と八峰町にまたがる沖合での洋上風力発電事業開発へ参画するなど、再エネ事業の拡大を進めている。

ENEOSはグループ長期ビジョンの中で、2040年時点でのカーボンニュートラルを掲げており、2022年度までに国内外の再エネ事業による総発電容量を約1000MW以上に拡大することを目指し、事業を加速している。引き続き、環境配慮型のエネルギーの供給を積極的に推進し、低炭素・循環型社会の実現に貢献していく考えだ。