近藤忠夫氏(こんどう・ただお=元日本触媒代表取締役社長、名誉顧問)4月7日死去。75歳。葬儀・告別式は近親者で執り行われた。喪主は妻・道子さん。お別れの会を行う予定だが日程は未定。

2020年4月10日

2020年4月10日

JXTGホールディングスはこのほど、投資子会社であるJXTGイノベーションパートナーズを通じ、農作物の自動収穫ロボット開発に取り組むAGRIST(宮崎県児湯郡新富町)へ出資し協業を開始すると発表した。

JXTGは、低炭素・循環型社会への貢献に向けた新たな事業領域の開拓の1つとして、昨年度より営農型発電事業を通じた再生可能エネルギーの普及に取り組んでいる。

一方、AGRISTは、農作物収穫ロボットの開発により、農業従事者の高齢化や人手不足に伴う地方の衰退といった問題解決に取り組むスタートアップ企業。

今回の協業を通じ、JXTGが取り組んでいる営農型太陽光発電と自動収穫ロボットの技術を掛け合わせることで、農作業の自動化を実現し、再生可能エネルギーの普及と農業課題解決を両立させるモデルの構築を目指す。今後は両社共同で実行計画を策定し、今夏をめどに設備の開発・実証を行っていく。

JXTGは、発電と農業を掛け合わせることで双方の課題を解決することにより、「2040年JXTGグループ長期ビジョン」にありたい姿の1つとして掲げる低炭素・循環型社会への貢献に向け積極的に取り組んでいく考えだ。

2020年4月10日

積水化成品工業はこのほど、高耐熱軽量発泡体「ST‐Eleveat」の植物由来グレードを開発したと発表した。環境保全に配慮した製品を求める市場状況から、同シリーズに植物由来の素材を適用した「ST‐Eleveat BIO」を開発。石油由来の原料を再生可能な植物由来資源に置き換え、発泡化技術を駆使することで新たなグレードを確立することに成功した。

「ST‐Eleveat BIO」は、植物由来原料を用いているため、カーボンニュートラルでCO2を増やさない環境負荷の小さい製品であると同時に、従来品からの①耐熱性=180℃×168時間の条件下の寸法収縮率は1%以下②難燃性=UL94規格の燃焼性試験で「V‐2」に適合③軽量性=非発泡樹脂成形品と比べ80~90%の軽量化が可能④省資源=ベース樹脂を5~10倍に発泡する資源の環境対応製品―といった特長を備える。

「ST‐Eleveat」は、エンジニアリングプラスチック、およびスーパーエンジニアリングプラスチックを主原料とする発泡体で、特に高温環境下での使用に適している。近年、省エネやCO2排出量低減の観点から、自動車や輸送分野では構造部材の樹脂化やCFRPの活用などによる軽量化が進んでいるが、従来品では難しかったエンジンルーム内などの高温となる部位でも使用できる高耐熱、高強度な軽量構造部材を実現するために開発した。

積水化成品グループは、「環境リーディングカンパニー」を目指し、従来から注力している3R活動(Reduce、Reuse、Recycle)に加え、2R(Replace、Re‐create)を含んだ「SKG‐5R」活動を推進。開発品は、この中の「Replace」活動での開発の1つであり、素材を石油由来から持続可能な植物由来に置き換えた一例となった。

今後は、さらに植物由来原料の配合を増やし、環境にやさしい製品の開発を積極的に行っていく考えだ。

2020年4月10日

JXTGエネルギーはこのほど、三菱地所と、「丸の内ビルディング」およびJXTGエネが入居する「大手門タワー・JXビル」へ4月1日から再生可能エネルギー由来電気を供給する契約を締結したと発表した。RE100などの再生可能エネルギー由来電気供給の要請に対応するため、CO2排出係数がゼロである環境配慮型電気販売を積極的に展開していく。

今回販売する電気は、川崎バイオマス発電の国内初の都市型バイオマス発電所「川崎バイオマス発電所」の木質バイオマス由来再生可能エネルギー電気となる。

また、JXTGエネは、CO2排出係数がゼロである環境配慮型電気販売に向けた調達をさらに多様化するため、同社および他社のFIT電源活用を進めている。具体的には、同社のFIT電源の活用について、特別目的会社「ENEOSリニューアブルエナジー」を設立。さらに、他社FIT電源の活用については、福島発電より、「再生可能エネルギー先駆けの地」を目指す福島県の電気を調達する。

JXTGエネルギーは今後も、環境配慮型のエネルギー供給を積極的に推進し、低炭素・循環型社会への形成に貢献していく。

2020年4月10日

富士フイルムはこのほど、子会社である富士フイルム和光純薬が、PCR法を用いた検査時間を大幅に短縮した新型コロナウィルス感染症用遺伝子検出キット「SARS‐CoV‐2RT‐qPCR Detection kit」を4月15日から発売すると発表した。

新型コロナウィルス感染症は1月に日本で指定感染症と定められ、3月にはWHOがパンデミック(世界的大流行)と認定。国内では国立感染症研究所(感染研)、各地域の衛生研究所、民間の検査機関などで検査が行われている。

現在行われているPCR法の検査は、「検体の前処理」「RNA抽出」「RNAをDNAに転換する逆転写反応」「ターゲットとなるDNAの増幅をリアルタイムでモニタリングするリアルタイムPCR」の4段階からなり、結果判定には長時間を要する。

同社は、「逆転写反応」と「リアルタイムPCR」の効率化を図り、合計約90分の時間短縮ができる検査キットの開発に成功した。

反応試薬に加え、感染研が公示しているプライマー(DNA複製の起点となる短鎖DNA)とプローブ(特有の塩基配列に特異的に結合するDNA)をセットにし、必要な試薬類を1つにまとめた検出キットとして供給する。さらに、同製品と他社開発の新たなRNA抽出キットを組み合わせると、従来4~6時間かかっていた検査時間を約2時間短縮することができる。

同社は、新型コロナウィルス感染症の検出キットを一括供給することで、検査の迅速化に貢献していく考えだ。

2020年4月10日

三井化学は、7日付で日本政府より発出された新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急事態宣言を受け、テレワークの適用範囲を大幅に広げる社内対応の徹底を発表した。

感染リスク低減と、感染拡大・集団感染の防止を図る。対象期間は4月8日から5月6日までの緊急事態宣言発令中の期間。国内全ての事業所(本社、支店、工場、研究所)の在勤者は、交替勤務職場を除き原則テレワークとする。

特に、緊急事態宣言の対象の7都府県に所在する在勤者が出社する場合は、上司が自職場の機能維持に必須と判断した場合のみに限定する。国内関係会社についても、同様な措置を実施するとしている。

なお、すでに実施中の国内出張の原則禁止、海外出張の禁止、業務関連の懇親会・会食の禁止などの対策は継続していく。

2020年4月10日

三菱ケミカルホールディングス(MCHC)は9日、MCHCグループのシンクタンク・研究機関である地球快適化インスティテュート(TKI)を通じて、オリジナルコンセプト「KAITEKI」をさらに深く研究・追求し発信することを目的に、経済社会システム研究所に「KAITEKI 研究会」を設けて共同研究を開始したと発表した。

経済社会システム研究所は、旧日本リサーチ総合研究所を4月1日付で改組した新組織。経済社会システムに関する諸問題について調査および研究を行うことを目的としており、会員企業にはTKIのほか、キッコーマン、大日本印刷が名を連ねている。今回、TKIは「KAITEKI 研究会」を通じて参加企業各社と共に、より広範な観点から「KAITEKI」実現に向けた研究を推進し、得られた成果を広く発信する。

今年度の研究テーマとして、①国民の意識調査・分析②財務情報および非財務情報と企業価値の関係の分析。非財務情報の充実のあり方の研究③企業と消費者、働き手などのステークホールダーとのコミュニケーション緊密化についての研究④イノベーションの評価基準についての基礎的研究―を挙げている。

MCHCとTKIは昨年4月に、米国・アリゾナ州立大学と共同で、同大学内に「The Global KAITEKI Center」を設置。持続可能な社会の実現に関する研究を開始しており、今回の研究会設置はこれに続くものとなる。

MCHCグループは今後も、持続可能な社会の実現のため、人・社会・地球が抱える課題解決に向けてグループの総合力でソリューションを提案し、社会に価値を提供し続けていく考えだ。

2020年4月9日

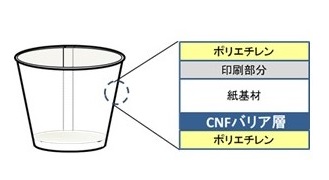

凸版印刷はこのほど、セルロースナノファイバー(CNF)を用いた飲料向け紙カップで、高いバリア性と密閉性を持つ「CNFエコフラットカップ」を開発した。4月よりサンプル出荷を開始する。

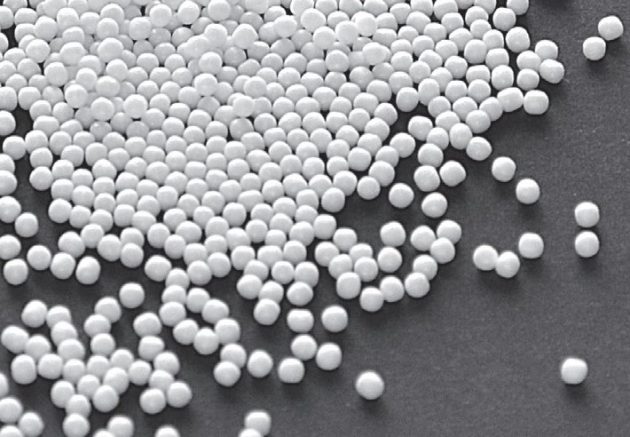

CNFは、紙の原料となる木の繊維をナノオーダーにまで微細化したバイオマス素材。「軽くて強い」「熱変形が小さい」などの特長があり、自動車や家電、塗料、繊維などさまざまな分野で新素材として期待されている。

同社は、日本製紙グループとともに性能改善に取り組みCNFをコーティングした原紙を開発。今回、その原紙を使用することでカップに高いバリア性を付与した。

さらに凸版印刷の高度な成型技術を生かし特殊加工を施した完全密閉構造により、商品の長期保存化を実現。これにより、今まで固形食品用途にしか使用できなかったCNFを用いた紙カップを、飲料などの液体用途としても使用できるようになった。

また、従来の飲料向けプラスチックカップと比較して、プラスチック使用量を約50%削減することが可能となり、さらにバイオ素材であることからCO2排出量を約20%削減する。

価格については、従来の飲料向けプラカップとほぼ同等の価格を実現。同製品を飲料メーカーや流通企業などに向けて拡販し、CNFを用いた紙容器全体で2023年度に約5億円の売上を目指す。

同社は今後も、CNFを用いた新たな紙容器の開発を推進していく考えだ。

2020年4月9日

JXTGホールディングスはこのほど、全国社会福祉協議会(全社協)に、児童福祉施設などの子どもたちへの進学支援を目的として、6340万円を寄付すると発表した。

同社グループでは、ENEOS童話賞にて佳作以上を受賞した作品を童話集「童話の花束」として発行。ENEOSのサービスステーションを運営する特約店やLPガス特約店、グループ各社の役員と従業員にチャリティー販売を行っている。

今回、その売上金すべてを全社協に寄付し、全社協が設立した「ENEOS奨学助成制度」(商号変更に伴い名称変更)を通じて、児童福祉施設などで暮らす子どもたちの大学や専門学校への進学を支援する。

同社は、今後も積極的な社会貢献活動を通じて、社会の発展と活力ある未来づくりに寄与していく考えだ。

2020年4月9日

大日本住友製薬はこのほど、非定型抗精神病薬「ラツーダ錠」(一般名:ルラシドン塩酸塩)について、3月25日付で、「統合失調症」および「双極性障害におけるうつ症状の改善」を適応症として、国内での製造販売承認を取得したと発表した。同剤の発売は薬価収載後を予定。

同社は、統合失調症患者を対象とした国際共同フェーズⅢ試験、継続長期試験、双極Ⅰ型障害うつ患者を対象とした国際共同フェーズⅢ試験などの結果を基に、昨年7月に国内の製造販売承認申請を行った。同剤は医薬品事前評価相談実施品目であり、通常よりも短い約8ヵ月の審査期間で承認を取得した。

同剤は、同社が創製した独自の化学構造を持つ非定型抗精神病薬。2010年に米国で成人の統合失調症に係る効能・効果で承認されて以降、今年3月現在、統合失調症に係る効能・効果では欧米を含む47の国・地域で承認されており、双極Ⅰ型障害うつに係る効能・効果では米国を含む7つの国・地域で承認されている。同剤は海外のガイドラインで体重増加リスクが低いとされる抗精神病薬であり、双極性障害のうつ症状では第1選択薬の1つとして推奨されるなど、治療選択肢が少ない当該治療に貢献している。

同社は、今回の承認取得により、統合失調症および双極性障害でのうつ症状の新たな治療選択肢を提供することで、国内の両疾患治療に貢献できるものと期待している。