NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)はこのほど、「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」において、商品情報データベース(DB)構築のための研究開発を行うテーマを採択した。実施期間は2022~2024年度。

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少などを受けて、

2022年7月22日

2022年7月21日

文部科学省はこのほど、中国(天津)を主催国としてオンラインで開催された「第54回国際化学オリンピック」(7月10~18日)において、参加した4人の高校生全員が金メダルを獲得したと発表した。全員金メダルは史上初となる。

金メダルを受賞したのは、直井勝己さん(浅野高等学校3年)、柏井史哉さん(伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校6年)、石川貴士さん(筑波大学付属駒場高等学校2年)、中地明さん(立命館慶祥高等学校3年)。なお同省が、国際的な科学技術コンテストで特に優秀な成績を収めた者に対して表彰する文部科学大臣表彰も全員が受賞した。

今回の大会も昨年と同様にオンラインで開催され、84ヵ国・地域から326人の生徒が参加(ロシアは個人参加)した。生徒の派遣は、「夢・化学‐21」委員会と日本化学会により実施されている。日本は、国際化学オリンピックに2003年から参加を開始。毎年4人の生徒を派遣しており、今年は20回目の参加となった。昨年の日本大会には85ヵ国・地域から312人が参加し、日本の成績は銀メダル3人、銅メダル1人だった。2023年の「第55回国際化学オリンピック」はスイス・チューリッヒで開催される予定。

2022年7月21日

2022年7月21日

2022年7月21日

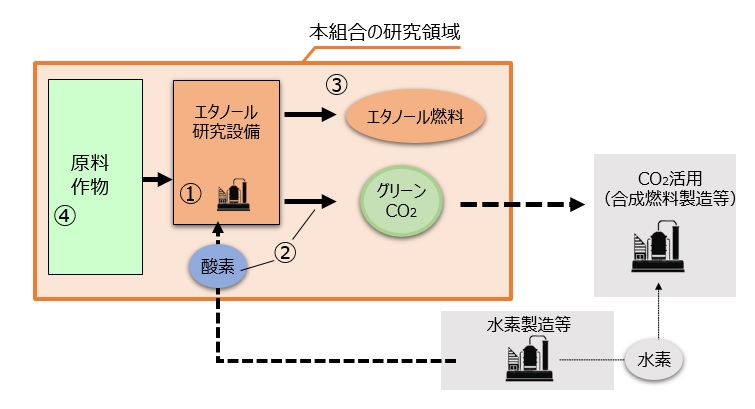

ENEOSなど6社は20日、カーボンニュートラル(CN)社会の実現に向け、燃料を「つくる」プロセスでの効率化を研究する「次世代グリーンCO2燃料技術研究組合」を今月1日に設立したと発表した。ENEOSのほか、スズキ、SUBARU、ダイハツ工業、トヨタ自動車の自動車メーカー4社、豊田通商がタッグを組み、バイオマスの利用をはじめ、生産時の水素・酸素・CO2を最適に循環させて効率的に自動車用バイオエタノール燃料を製造する技術研究を進める。

具体的には、

2022年7月20日

2022年7月20日

帝人はこのほど、「気候変動の緩和と適応」に向けた企業姿勢や取り組みの認知拡大を目的に、EVのフォーミュラカーレース「フォーミュラE」に参戦する英国のERTとのパートナー契約を更新したと発表した。なお同社はERTを2020年からサポートしている。

近年、カーボンニュートラル実現に向けた動きが加速し、環境負荷低減への関心が高まっている。こうした背景から、車体の動力に化石燃料を使用せず、レースの運営上もCO2排出を極限まで抑える「フォーミュラE」は、若い世代をはじめ幅広い世代から注目されており、2014年の開始以来、年間の観戦者数は昨シーズンの時点で3億人を超えるなど、著しい成長を遂げている。

こうした中、

2022年7月20日

2022年7月19日

戸田工業、エア・ウォーター、埼玉大学が共同提案した「Na‐Fe系酸化物による革新的CO2分離回収技術の開発」がこのほど、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した「グリーンイノベーション基金事業/CO2の分離回収等技術開発プロジェクト」に採択された。中小規模のCO2回収装置の開発に取り組み、CO2 1t当たりの回収コストは2000円台を目指す。期間は今年度からの5年間で、事業規模は17億円。

カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組みが進む中、大規模発電所などだけでなく、

2022年7月19日