エレファンテックはこのほど、同社の製造するフレキシブルプリント基板(FPC)「P‐Flex」について、エレクトロニクス商社の丸文(東京都中央区)との間で販売代理店契約を締結したと発表した。

丸文は

2022年1月18日

2022年1月18日

2022年1月17日

2022年1月17日

2022年1月17日

TCFDへの対応も強化、シナリオ分析など開示

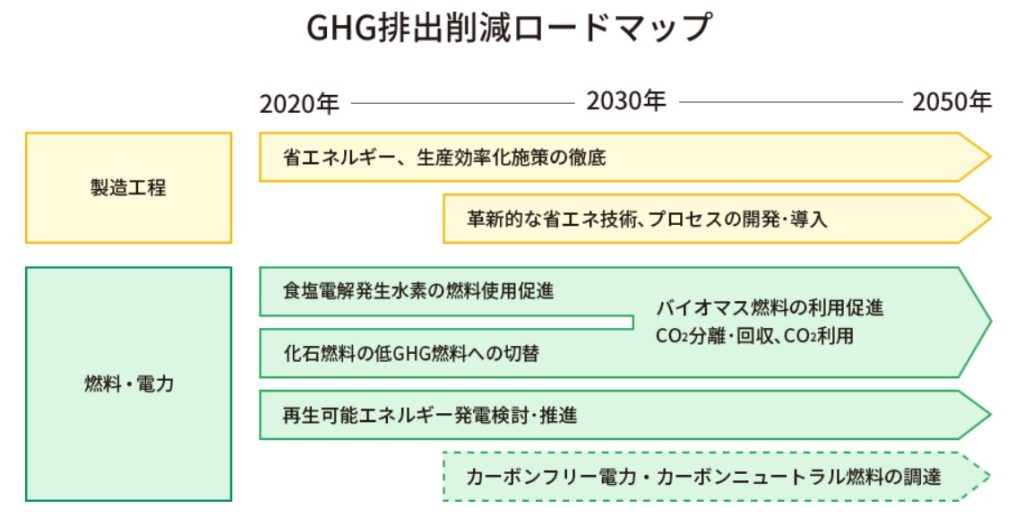

東亞合成は、「2050年カーボンニュートラル(実質ゼロ)」を目標に掲げるとともに、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿ったステークホルダーへの情報を同社ウェブサイト(https://www.toagosei.co.jp/csr/reduction.html)に開示した。

同社は、これまで自社排出分(スコープ1、2)の温室効果ガス(GHG)削減目標を「2030年に26%削減(2013年比)」とし、排出量削減に注力してきた。その結果、2020年のGHG排出量は、基準年である2013年(41万1000t)比で19%削減の33万4000tとなり、目標達成が見込める状況となった。一方では、

2022年1月17日

[UBE三菱セメント・人事](宇部興産と三菱マテリアルのセメント事業統合会社・1日商号変更)(4月1日)▽経営企画部経営企画室長下村育生▽同部業務調整室長林聡久▽地球環境対策プロジェクトリーダー丸山昌宏▽経理財務部長原浩次▽総務部長穴見明広▽情報システム部長国井巌▽資材部長花房宏▽品質保証部長小西和夫▽環境安全部長大越宗矩▽資源部長吉田邦彦▽技術戦略部長弓削祐夫▽研究所長植田厚元▽生産本部生産管理部長高橋正之▽同本部設備管理部長清水英知▽営業本部営業部長谷口栄明▽海外事業部海外部長松岡道生▽同事業部国際営業部長佐野徹▽関連事業部管理部長中嶋真▽同事業部建材鉱産品部長長嶋智▽環境エネルギー事業部環境リサイクル部長田原尚▽同事業部石炭部長末次健二▽同事業部電力部長大村隆司▽青森工場長石川裕規▽岩手工場長辻和秀▽横瀬工場長谷村浩一▽宇部工場長斉藤信之▽苅田工場長藤本昌樹▽東谷鉱山長三上一成▽北海道支店長杉本尚俊▽東北支店長北澤徹也▽北陸支店長東郷健太郎▽名古屋支店長小澤和秀▽中国支店長福留伸一▽四国支店長大年頼昭▽九州支店長佐藤寛。

2022年1月14日

新日本理化は今月1日付で、経営計画に基づいたシステムの企画立案と要件定義を担う「情報システム部」を新設した。激変するビジネス環境に呼応するため、データと先進的なITツールを活用する。

同社は第12次中期経営計画の中で、「デジタルトランスフォーメーション(DX)推進による生産性向上および新市場の創出」を掲げており、その実現に向けて、情報システム部が中心となり DXチーム・各部署と連携することで業務プロセスの見直しとデジタル化を進めていく考えだ。

具体的には、新設の情報システム部で①IT戦略とシステム企画②基幹システムと社内インフラの構築・運用・保守③前記業務のサポート・ヘルプデスクを行っていく。

2022年1月14日

太陽石油はこのほど、同社が特別協賛する「第33回愛媛新聞小学生読書感想文コンクール」の表彰式が開催されたと発表した。同コンクールは、小学生の国語教育の一助となることを目的に、愛媛新聞社が主催しているもので、太陽石油の協賛は11年目となる。

毎年、愛媛県内の小学校や個人から夏休みの宿題などで取り組んだ読書感想文の作品が数多く寄せられており、今回は2万433点の応募作品の中から、最高賞1点、特別賞5点、優秀賞12点、佳作18点の計36作品が選出。

最高賞である太陽石油SOLATO賞には、松山市味酒小学校6年の岡崎叶真さんの「生きることを好きになる」が輝いた。プレゼンターを務めた渡辺守執行役員からは「胸を張って受賞いただくとともに、また来年もたくさん本を読んでコンクールに挑戦してください」と子どもたちへ激励の言葉が述べられた。

同社は、今後も四国事業所の所在する愛媛県で行う社会貢献活動の一環として、次世代を担う子どもたちの健全な育成を目的に、同様な事業への支援を続けていく。

2022年1月14日

昨年は幾つかの国・地域でワンウェイプラスチックの使用制限や生産禁止の法制化・検討があり、プラスチックの3Rについても一定の進展があった。米国ではバイデン政権誕生後、矢継ぎ早に環境保全を重視した幾つもの大統領令を発動している。特に、地球温暖化の防止に繋がる動きは、今後世界に影響を与えると思われる。

日本では「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が6月に制定され、年末にかけて付随する政省令の制定作業が続いた。この法律は、消費者、事業者、行政がそれぞれの立場と責任でプラスチックの3R+Renewableを進めることを促す法律で、単なる規制法ではなく皆の検討や努力を促すことに力を入れている点が特徴だ。

当連盟が2019年に独自に策定したプラスチック資源循環戦略は、結果的にこの法律に即する形となっており、すでに4つのワーキンググループを立ち上げて様々な検討を行ってきた。着手済みの検討も含め、今年はその成果の一部を具現化していく。

当連盟の業務の柱の1つであるプラスチックの国際標準化への対応は、昨年もコロナ禍での制約はあったが、積極的に日本からの規格開発推進に努めた。今後もリサイクルに関する規格開発を日本主導で推進していく観点から、具体的な規格の提案を予定している。また、ISOにおける対面での会議が開催できる場合は、「流体液体輸送用プラスチック管、継手およびバルブ」(TC138、開催地UAE)、「プラスチックの機械的性質、物理・化学的性質等」(TC61、同スウェーデン)の国際会議に委員を派遣し、日本企業の新規市場展開を支援すべく活動していく。

昨年5月に新たな4カ年計画を策定し、最重点実施項目に、①プラスチック資源循環戦略の強力な遂行、社会実装化②プラスチックのイメージアップ③規格における日本からの主体的・積極的な主張発信、の3つを定めた。②については、情報不足による誤解が生まれているケースが散見され、結果的にプラスチックのイメージダウンに繋がっている。参考となる情報を一般消費者に向け積極的に提供し、当連盟のモットー「正しく理解していただき、賢く使っていただく」の理念の下、実効性のあるプラスチック資源循環戦略の推進に貢献していく。

2022年1月14日