循環型・低炭素社会実現に向け包括連携協定を締結

循環型・低炭素社会実現に向け包括連携協定を締結

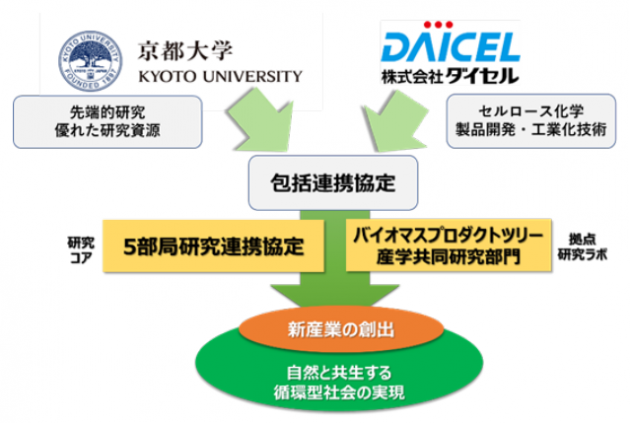

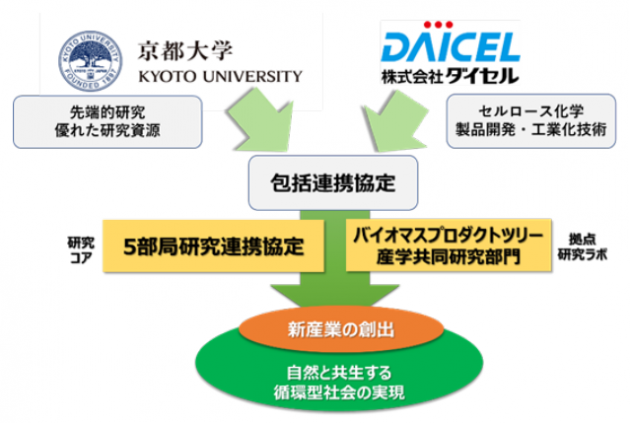

ダイセルと京都大学はこのほど、自然と共生する低炭素社会の実現、新産業創出に役立つことを目的に包括連携協定を締結した。この協定の下、包括的研究連携協定を締結するとともに、「バイオマスプロダクトツリー産学共同研究部門」を京大宇治キャンパス内に設置する。

包括的研究では、ダイセルのリサーチセンターと京大の5部局(大学院農学研究科、大学院人間・環境学研究科、化学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所)とが連携し、バイオマスの新しい変換プロセス「新バイオマスプロダクトツリー」実現に向けた研究開発と、持続的循環利用を共通テーマとした基礎的研究と研究成果の社会への還元を目指す。

一方、「バイオマスプロダクトツリー産学共同研究部門」は、京都大学生存圏研究所、化学研究所、エネルギー理工学研究所とダイセルの共同ラボとして、国内外の多様な分野から優秀な人材が集い、学術分野、産業界、地域を繋ぐハブとして機能する研究拠点とする計画。

ダイセルの主力製品である酢酸セルロースは、木材由来のパルプを原料とするバイオマス製品だが、木材などの天然高分子は元来溶けにくく、その製造プロセスには多くのエネルギーを消費する。同社ではこの課題に対し、京大との共同研究によって、常温常圧で木材を溶かす技術の確立を目指している。

この技術により、セルロースに加え、木材に含まれるヘミセルロース、リグニンなども活用した「新バイオマスプロダクトツリー」が実現し、高機能製品の開発につながることが期待される。

さらにその先に目指すのが、「バイオマスバリューチェーン構想」だ。共同研究中の新技術では、木材に限らず、農林水産業の廃棄物からも有益な成分の抽出が可能。有価で処分される素材を二次産業の原料として活用することで、一次産業の経済性を向上させ、一次産業と二次産業に循環を生む新しい「産業生態系」が構築できる。

この経済循環によって、林業を復活させ森を再生するとともに、山・川・海を含む自然の生態系の回復にも寄与する。両者は、産学官の垣根を越えて、この構想の実現に向けて取り組んでいく。