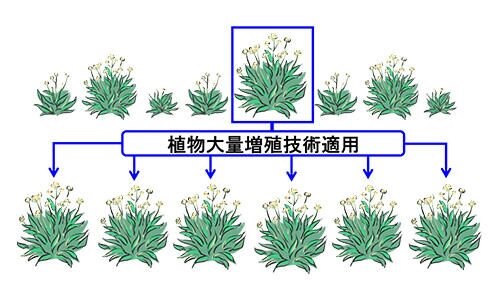

北海道三井化学と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はこのほど、植物細胞向けの培養装置として撹拌翼を使わずに800ℓスケールでの培養を可能にしたシングルユース(単回使用)バッグを開発したと発表した。

撹拌コントロールを含む制御ユニットが不要なことから、バイオ生産プロセスのコストの大幅低減が可能になる。また、使い捨て培養バッグのため、洗浄・滅菌工程が不要で製造期間を短縮するほか、外界からの微生物混入などのリスクを低減できるなど多くのメリットがある。今後は開発したシングルユースバッグを活用し、多様な植物由来機能性物質を高効率に生産することで「スマートセルインダストリー」の実現に貢献していく考えだ。

北海道三井化学は京都大学と共同で、NEDOが行う「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発(スマートセルプロジェクト)」事業に採択され、2016年度より、「イチイ細胞培養技術を用いたタキサン系医薬中間体10‐デアセチルバッカチンⅢ(10-DAB)の効率生産法開発」を進めている。

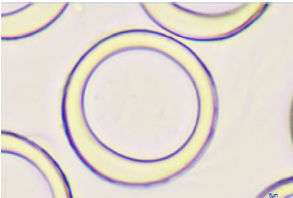

10-DABは、イチイ属植物に含まれるタキサン系抗ガン剤パクリタキセルの生合成中間体化合物で、他のタキサン系抗ガン剤ドセタキセル、カバジタキセルは10-DABから半合成され製造されている。タキサン系抗がん剤は細胞分裂に重要な役割を果たす微小管に結合・安定化することで脱重合を阻害し、細胞分裂を妨げ抗がん作用を示すことが知られている。このため子宮頸がんや卵巣がん、胃がん、非小細胞肺がんなど、多くのがん種に対して高い有効性が確認されており、がん治療に広く使用されている。

一方、タキサン系抗がん剤は複雑な構造をもつことから、化学合成による供給は実質不可能と考えられており、海外ではイチイの樹木を10年にわたり栽培し抗がん成分を取り出す手法が主流となっている。しかし、長期間の栽培は自然災害や病虫害の発生リスクが高く、抗がん成分を安定供給する上で大きな課題となっている。

北海道三井化学は、今回開発したシングルユースバッグの実用化を図るとともに、引き続き10-DABの高効率生産技術の開発を推進していく考えだ。