三菱ケミカルはこのほど、Jリーグサッカークラブ「ギラヴァンツ北九州」と連携し、同社の生分解性樹脂「BioPBS」を使用した紙コップを起点とするコンポストによる循環型システム実現に向けた実証試験を行った。

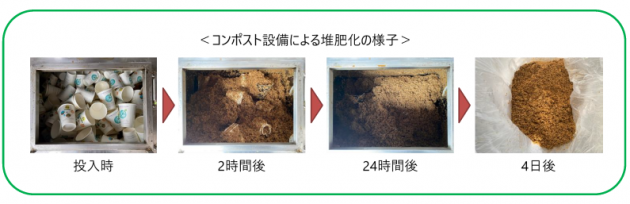

今回の実証試験では、ギラヴァンツ北九州が今月22日、28日に開催したサッカーイベント「ギラヴァンツサマーフェスティバル2021」に、同社の生分解性樹脂を使用した紙コップ約6500個を提供。そこで使用された紙コップを回収し、コンポスト設備で食品残渣物などと一緒に堆肥化する。出来上がった堆肥の一部は地元高校で野菜の栽培に活用し、さらに収穫された野菜をスタジアムで販売するという、紙コップを起点とした循環型システムの実証試験を行う。

今回、循環型システムを形成するために、複数の企業や学校が協力。三菱ケミカルはシステム全体の統括と生分解性樹脂の提供を担い、NTTビジネスソリューションズ社とウエルクリエイト社が使用済み紙コップを原料の1つとして堆肥化を行う。

三菱ケミカルは今後も、様々な企業・自治体などとも連携しながら、循環型システムの構築を積極的に実施し、サーキュラーエコノミーの実現に貢献していく。