ベンゼンは軟化傾向、スチレンモノマーも小幅安

アジア地域の5月第3週の石化市況では、エチレンは前週比60ドル安の1055ドル/tでの取引となった。誘導品需要が低迷したことで前週から調整局面となっていたが、原油・ナフサ価格が弱含んだこともあり、大幅な下落となっている。

ナフサとのスプレッドも

2021年6月22日

2021年6月21日

塩ビ工業・環境協会(VEC)がこのほど発表した需給実績によると、5月の塩ビ樹脂(PVC)の国内出荷は前年同月比15.2%増の7万5700tと3カ月連続で伸長した。硬質用は2カ月ぶりに前年を上回り同10.2%増の3万9800t、軟質用は同14.4%増の1万7700t、電線・その他は同28.7%増の1万8200tといずれもプラスで推移した。ただ、前年の5月はコロナ禍により、国内出荷が7万tを割り込み大きく減少したことから、前年同月比では各項目が2桁増となったものの、前月との比較では硬質用を除きマイナスとなった。

5月の動きを国内製品別生産出荷実績で見ると、

2021年6月21日

持続可能な開発と循環型経済に取り組むブラスケムはこのほど、トリウンフォ石油化学コンプレックス(ブラジル、リオグランデ・ド・スル州)内の研究施設・テクノロジー&イノベーションセンターに、再生樹脂の利用促進を目的とした新設備を導入し、7月から稼働を始めると発表した。投資額は15万レアル(約330万円)。

「リサイクルアイランド」と呼ばれる同設備は、再生樹脂の性能評価試験と、市場ニーズを満たし、環境への影響を低減する持続可能で革新的な製品の開発を担う。同時にリサイクルチェーンとその市場の発展への貢献も果たしていく。同社は「リサイクルアイランド」での取り組みを、ブラジルの石油化学産業の先駆的なプロジェクトと位置づけており、そこでの成果を他の拠点にも展開していく考えだ。

設備導入の背景には、より高品質な再生樹脂の開発に向け技術の向上を図るとともに、プラスチックのサプライチェーンでの再生樹脂の重要性を高めようとする同社の強い意思がある。市場での研究開発の支援のみならず、2025年までに年間30万t、さらには2030年までに年間100万tの再生樹脂と化学品をポートフォリオに加えるという、同社の持続可能性への目標を見据えたものだと言える。

同社幹部は「プラスチックの持続可能で革新的なソリューションを開発するために、業界の一員としての役割を果たしていく。使用済みプラスチックの品質向上は、リサイクル製品の用途拡大に重要な要素であり、結果として循環型経済の強化につながっていく」と話す。

ブラスケムは昨年、2050年までの循環型経済とカーボンニュートラル達成をコミットした。遡ること2018年には、2040年までにプラスチック製パッケージを100%再利用・リサイクル・回収していく方針を打ち出している。同社は廃プラや資源循環に向けた取り組みに、一層拍車をかけていく。

2021年6月21日

東レ・カーボンマジックはこのほど、「JECコネクト・エアロスペース部門」で、ソーラープレーンがイノベーション・アワードを受賞したと発表した。なお同賞は、グローバルで革新的なメディア・イベント企業であるJECグループが世界で最も革新的な複合材ソリューションを選出している。

ソーラープレーン開発は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託事業の成果。その機体開発の取り組みの中で、東レ・カーボンマジックはスカパーJSAT、東海大学からの依頼を受け、高高度長期滞空性能を得るための超軽量・高剛性のフルコンポジット製機体(翼長16m)を設計・製作した。現フェーズは実証実験の第一段階だが、広範囲での情報収集、調査、観察を可能とし、通信・放送サービスの中継局や観測・監視システムなどへの利用など将来の社会実装に結びつく取り組みとなっている。

同賞の受賞は、昨年のEVコンセプトカー「ItoP」に続き2度目となるが、いずれもコンポジット技術が未来の社会に貢献できる可能性を示したことが評価され、受賞となった。また、デザイン部門では、シンガポール・ラッフルズホテルに設置された大型装飾照明CFRP構造体がファイナリストの3件に残ったが、惜しくもアワードの獲得には至らなかった。

同社は、今後も創造的・革新的なものつくりで未来の社会に貢献できるよう様々なプロジェクトに積極的に取り組んでいく。

2021年6月21日

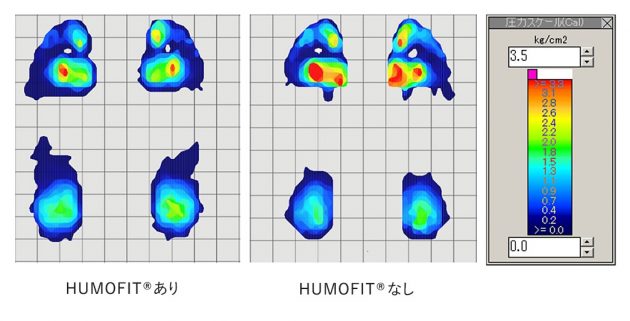

三井化学は18日、同社が開発したヒトの体温を感知して触れた体をやさしく包み込む新素材「HUMOFIT(ヒューモフィット)」が、クロシェ(兵庫県神戸市)の新レーベル「ファルファーレクラシカル」のヒールとパンプスに採用されたと発表した。

同日にクロシェは、新商品の7cmハイヒールとフラットのパンプスの販売を、同社オンラインショップと一部店舗を通じて開始した。 採用箇所は、7cmハイヒールの中敷き・アッパー(足先)部分と、パンプスの中敷き部分。「ヒューモフィット」の特殊シートを使用することで、体温に反応して足に馴染む機能をもたせ、足の形にぴったりと合った履き心地を実現した。

「ファルファーレ」の開発者でクロシェホールディングスの沼部美由紀代表は、「中敷きとアッパー材に『ヒューモフィット』を採用することで、履き心地が一層向上した。特に、アッパー材への使用は、足のサイド部が合わずに痛みを感じていた方の悩みを解消できると期待している」とコメント。検査機関のデータでは、足圧を分散させる効果も見られ、足への負担軽減、足先部分の履き心地を改善した画期的なハイヒールの出来栄えを高評価した。

「ヒューモフィット」は、常温ではゴムのようにしなやか新素材で、曲げや折り、ひねり、伸ばしのあとでも緩やかに元の形状に戻る「形状記憶性」示すほか、加温すると柔らかく、冷やすと硬くなる「温度依存性」も併せもつ。ヒトとモノとの接点をもっとやさしく、「ヒトに寄り添う」発想をベースに、三井化学グループの素材力と加工技術力で開発した。そのユニークな特性は医療・介護、スポーツ、アパレルなど様々な用途で高く評価されている。

同社は昨年春から、「ヒューモフィット」の市場開発を開始。クロシェからは同新素材を中敷きに採用した4cmヒールのパンプスを発売し、一時完売するなど好評を得ていた。

2021年6月21日

需給タイトで玉不足、日本はシェアトップを維持

貿易統計によると、インドの1月の塩ビ樹脂(PVC)輸入は、前年同月比20.4%減の13万tとなり、4カ月連続でマイナス基調を継続した。インドでは、コロナ禍で落ち込んでいたPVC需要が回復傾向を強めている。しかし昨年後半以降、欧米メーカーに相次いでトラブルが発生。世界的に需給バランスがタイト化したことで、輸入玉の減少が継続している。さらに、中国から欧米向けに輸出が活発化したことでコンテナ船が不足し、インド向けの船便が減少したことも背景にある。

1月の輸入を国別で見ると、

2021年6月18日

旭化成アドバンスはこのほど、「エコセンサー」を使用した環境に優しいヨガウェア「hiit me fit(ヒッツミーフィット)」の販売を開始した。同製品の開発には、SNSの総フォロワー数33万人越えの人気パーソナルトレーナー門脇妃斗未さんが監修として参加。

「ヒッツミーフィット」には、身体への締め付けが少ないソフトな素材が使用されており、着用者のボディラインに寄り添うようにフィットする。また4方向の伸縮性にも長けており、快適に動くことが可能。ヨガだけでなく、ピラティスやHIIT(高強度インターバルトレーニング)、自宅でのトレーニングにも使用できる。

さらに形態回復性に優れた素材を使用しているため、着用後・洗濯後も美しい形が維持される。なお、表生地には、生地の生産に関わる人や環境負荷にも配慮したサステナブル素材である「エコセンサー」を全面に使用している。

2021年6月18日

帝人ナカシマメディカルはこのほど、独自の金属加工技術を施した特殊な微細構造をもつ脊椎固定用デバイス「UNIOS(ユニオス)PLスペーサー」を開発し、今年4月に医療機器としての製造販売承認取得を経て、同日に保険収載されたと発表した。

同社は、2012年から日本医療研究開発機構(AMED)の「医療分野研究成果展開事業・戦略的イノベーション創出推進プログラム(S-イノベ)」で、東京医科歯科大学(東京都文京区)を代表機関とする産学連携プロジェクトに参画。9年間にわたり脊椎疾患の治療に使用する新たな脊椎固定用デバイスの開発に取り組んでいた。

同デバイスは、椎間板ヘルニアや脊椎すべり症などの脊椎疾患の治療に使う脊椎ケージ。カゴのような形状をしており、手術によって除去された椎間板の代替として椎体間の高さを保持するとともに、椎体骨と癒合して固定されることで、背骨の矯正や修復を行う。一般的な脊椎ケージは十分な骨癒合を得るために、自家骨(患者自身の骨)を製品の空洞部分に充填する必要があることから、自家骨の採取による患者の痛みや医師の負担軽減に向けて、自家骨の充填なく、十分な骨癒合が得られる製品の開発が望まれていた。

こうした中、開発された同デバイスは、椎体骨とのより良い癒合と早期の固定を得るため、椎体骨との接触面に3Dプリンタによる金属加工技術(三次元金属積層造形法)を活用した特殊な微細構造をデザインしているのが特徴。これにより、デバイスの表面や内部での骨形成と同時に骨配向化が誘導されるため、自家骨を粉砕してケージ内に充填するなどの処置を行わずに優れた骨癒合を得ることが期待できる。最大の特徴である微細構造は、大阪大学大学院工学研究科の中野貴由教授が提唱する「骨組織の配向性に着目した骨質評価指標(骨健全性指標)」に基づき、骨配向化の誘導を実現する三次元構造として設計。

また、北海道医療センターの統括診療部長である伊東学医師による臨床学的知見に基づくアドバイスの下、動物実験を含む非臨床試験による有効性評価データの蓄積やデザインの改良を積み重ね、「UNIOS PLスペーサー」の製品化に至った。同デバイスは、今年7月以降の発売を予定しており、帝人ナカシマメディカルが製品の製造と販売を行う。

同社は今後、今回確立した技術について、AMEDおよび同プロジェクトに参画した各機関の協力の下、他の脊椎デバイスへの水平展開や人工関節製品への応用を積極的に検討していく考えだ。

2021年6月18日

2021年6月18日

業界筋によると、5月の汎用4樹脂の国内出荷は、低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)ともに伸長し4カ月連続で全樹脂が前年を上回った。前年は、輸送機械を中心に国内の工業生産全般で底に陥った時期であったとともに、消費動向も極めて厳しい局面にあり、汎用樹脂の出荷水準も低下していた。

それに対し今年は、全樹脂で大幅プラスとなった。LDPEではフィルム以外にも各用途で増加が見られたほか、HDPEは射出成形分野や中空成形分野、PPでは射出成形分野や押出成形分野、PSは包装用を中心にそれぞれ出荷が増加している。

5月の出荷合計を品目別に見ると、