EUの7月の主要化学品の輸出は、ポリプロピレン(PP)が前年同月比37.2%増の19万2463tで最も多く、塩化ビニル樹脂(PVC)が同47.7%増の14万4134t、低密度ポリエチレン(LDPE)が

EU 7月の主要化学品輸出入実績

2021年5月10日

2021年5月10日

2021年5月10日

2021年5月10日

カネカはこのほど、「カネカ生分解性ポリマーGreen Planet」を使用したストローがファミリーマートに採用されたと発表した。先月末からファミリーマートの「ファミマカフェ」と紙パック飲料向けストローとして、全国の一部店舗で順次導入されている。

ファミリーマートは環境に関する中長期目標「ファミマecoビジョン2050」の中で、環境配慮型素材の使用割合を高めることにより環境対応の推進を目指している。

同ポリマーはカネカが開発した100%植物由来の生分解性ポリマー「PHBH」。海水中で生分解する認証「OK Biodegradable MARINE」(30℃の海水中で生分解度が6カ月以内に90%以上になる)を取得しており、幅広い環境下で優れた生分解性を示す。今回、環境負荷低減に貢献する点が評価されて採用された。

今後も「カネカは世界を健康にする。」という考えの下、ソリューションプロバイダーとしてグローバルに価値を提供し、「Green Planet」の展開を通じて環境汚染問題の解決に貢献していく考えだ。

2021年5月10日

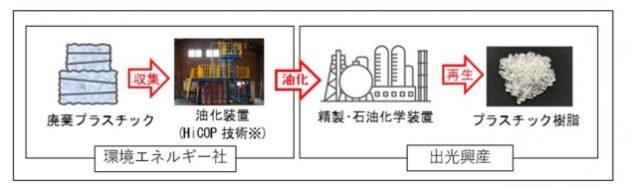

出光興産は7日、同社千葉事業所(千葉県市原市)での廃プラスチックリサイクル事業について、環境エネルギー社(広島県福山市)との実証検討に合意したと発表した。同実証は、環境エネルギー社の廃プラ分解技術と千葉事業所の石油精製・石油化学装置を活用し、従来の技術では再生困難だった混合プラのリサイクルを目指すもので、年間1.5万tの廃プラの再資源化を目標に、国内初の廃プラのリサイクルチェーン構築を推進する。

出光興産グループと環境エネルギー社は、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」事業として、廃プラの油化リサイクル技術開発に2019年度から共同で取り組む。今回の実証は、千葉事業所内に建設する環境エネルギー社のプラスチック油化装置(HiCOP技術)を使い、油化された廃プラを同所内の精製・石油化学設備で精製・分解・再合成し、新たにプラスチックとしてリサイクル(再資源化)するもので、国内初の取り組みとなる。今後、グループ製油所での展開も検討していく。

近年、海洋プラごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応が推進されていることに加え、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されるなど、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性や社会的ニーズが高まっている。一方、国内では、年間約900万tの廃プラのうち、再生品への利用は3割弱に留まっており、5割以上の廃プラは再生利用が困難であることからサーマルリサイクルとして燃料化されているのが現状だ。こうした中、リサイクルプラの拡大ニーズに応えるために、従来にはない革新的なリサイクル技術が求められている。

出光興産は、原油精製からプラスチック製造までを一貫して行っている強みを生かし、国内外で先進的な廃プラ油化によるリサイクルを実現することで、低炭素社会への貢献に積極的に取り組んでいく。

2021年5月7日

2021年5月7日

2021年5月7日

2021年5月7日

旭化成ホームプロダクツ、ABCクッキングスタジオ、カゴメは6日、全国のABCクッキングスタジオにて、〝おうちで作れるプロの味! 基本のトマトソースで夏野菜たっぷりごちそうパスタ〟をテーマとしたタイアップレッスンを6月に開催し、参加者約1500人を〝野菜アンバサダー〟に認定すると発表した。

同企画は、カゴメが昨年1月から始めた野菜摂取推進活動「野菜をとろうキャンペーン」の重要施策「企業・団体との野菜摂取推進プロジェクト」の一環。キャンペーンの趣旨に賛同した19の企業・団体とカゴメが、野菜のおいしさや調理することの楽しさ、野菜を摂取することの大切さを、各企業の強みや特徴を生かしながら共同で発信していく。

今回は、事業分野の異なる3社がタイアップし、野菜摂取の重要性や、野菜をおいしく楽しく調理する方法を学ぶことができる料理教室を開催する。メニューにはカゴメの「基本のトマトソース」や旭化成ホームプロダクツの「ジップロック コンテナー」を活用し、時間がない人でも実践しやすいような〝時短〟や〝作り置き〟に役立つ内容。また、参加者を〝野菜アンバサダー〟に認定し、料理教室で学んだ野菜に関する知識を、家族や友人などへ伝えてもらう。期間は、6月1日から約1ヵ月間で、参加費用は1人当たり2500円(税込み)。予約は今月10日から専用サイト(https://odl.abc-cooking.co.jp/one/)で受け付ける。

2021年5月6日

デンカは28日、米国Xtrava Health社と提携し、新型コロナウイルス抗原迅速診断キット「クイックナビ-COVID19 Ag」を、「SPERA COVID19 Ag Test」としてXtrava社に供給すると発表した。

米国では新型コロナ感染拡大防止に向けた緊急政策の下で、医療機関だけでなく介護・教育施設や自宅などでの検査体制の拡充が検討されている。集団スクリーニングテストの対象範囲拡大や検査頻度の増加などにより今後検査需要がさらに増えると予測されることから、迅速かつ簡易に使用できるデンカの抗原迅速診断キットを供給し、米国市場に本格参入する。

Xtrava社は「SPERA」の発売実現に向けて、今年3月に米国国立衛生研究所(NIH)とRADxに基づく契約を締結。現在、Xtrava社はPOCT(Point of Care Testing)用として米国食品医薬品局(FDA)緊急使用許可取得を目指して臨床試験を進めており、今年後半の販売を目標にしている。

デンカの抗原迅速診断キットと、Xtrava社のリーダーで診断キットの結果を読み取る「コンパニオン・デジタル・テスト・プラットフォーム」を組み合わせることで、感度や使い勝手、検査精度向上を図り、一般の人々にも簡易に扱えるように、OTC(処方箋がなくても店頭で購入できる医薬品)市場への導入を目指していく。

2021年5月6日

出光興産は28日、子会社RSリニューアブルズを通じて出資する「SF赤磐太陽光発電所」(岡山県赤磐市:発電容量58MW)が完工したと発表した。年間発電量は約6500万kWhを見込み、これは一般家庭約1万3000世帯の年間電力使用量に相当する。

出光興産は再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、年間を通じ日射量が多く自然災害も少ない岡山県赤磐市にメガソーラーを建設した。子会社のソーラーフロンティアが開発したCIS薄膜太陽電池「SFK180-S」を採用し、180Wパネル32万2440枚を敷設しており、CIS薄膜太陽光発電所としては国内最大規模となる。

なお、同発電所におけるオペレーション&メンテナンスもソーラーフロンティアが行う。出光興産とソーラーフロンティアは、今後もエネルギーの安定供給とクリーンエネルギーの普及・拡大を推進していく。