ダウは21日、再生可能な美しい装飾メディア「ecocracy(エコクラシー)」を凸版印刷と共同で開発したと発表した。オリンピックの公式化学会社であるダウは、東京2020大会に向け、凸版印刷と協力しイベントの成功に貢献する装飾メディア作りに取り組んでいる。

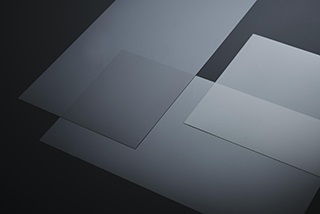

こうした中、ダウの優れた光学適性と加工性をもつポリオレフィン(PO)樹脂「バーシファイ」が、凸版印刷に採用された。

ダウ・オリンピック&スポーツ・ソリューションズ事業部のグローバル・サステイナビリティ&テクノロジー担当ディレクターであるニコレッタ・ピッコルロヴァッツィ氏は、「ダウは、使用後のプラスチックに第2の活躍の舞台を与えるというニーズの拡大に応え、特別に東京2020大会のため、凸版印刷と密接に協力して、このPOベースの幕(バナー)材料を開発した」とコメントしている。

従来、競技会やイベントなどで使用される防水シート(ターポリン)は、塩化ビニルなど複数のプラスチックを使用していたためリサイクルが困難であった。それに対し「ecocracy」は、プラスチック部分(幕、網、小穴、糸など)がすべてPO製と単一の素材で作られているため、再生樹脂としてリサイクル性が向上している。

両社は、イベントで使用したサインやバナーを回収し、再生樹脂としてリペレット化。木材廃棄物に含まれる材料と混合することで、ベンチや床などに使われる木とプラスチックの複合材を生産する。さらに、「ecocracy」は、優れた光学適性をもつため、素晴らしい鮮明さと来場者の注目を集める「輝き」を提供するディスプレイ面を実現することができる。

凸版印刷の情報コミュニケーション事業本部技術戦略・開発部の新商材開発技術チーム課長、古谷誠士氏は、「当社は、ダウとの共同プロジェクトにより、製品の従来の使用と寿命に関する限界を超えることができた。東京2020でのバナーのリサイクルは、当社がいかにして使い捨てプラスチックの使用を縮小し、焼却や埋め立てられることになる材料を減らし、全く新しいものを生み出すことができるかを証明するだろう」と述べている。