帝人は7日、同社グループで軽量複合材料部品の開発・生産・販売を手がける米国のコンチネンタル・ストラクチュラル・プラスチックス(CSP社)とともに、「PACE(Premier Automotive Suppliers, Contribution to Excellence)アワード」を受賞したと発表した。

米国の自動車専門媒体「オートモーティブ・ニュース」が主催する「PACEアワード」は、自動車産業の革新的な技術に贈られる賞で、20年以上の歴史がある。

米国の自動車専門媒体「オートモーティブ・ニュース」が主催する「PACEアワード」は、自動車産業の革新的な技術に贈られる賞で、20年以上の歴史がある。

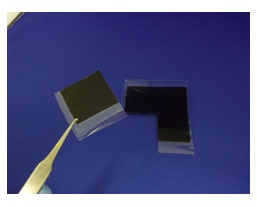

今回受賞したのは、帝人の熱可塑性炭素繊維複合材料(CFRTP)製品である「Sereebo(セリーボ)」を利用し、帝人とCSP社が、米ゼネラルモーターズとの共同によりピックアップトラック向けに開発したピックアップボックス(荷台)の「カーボン・プロ」。

世界初の量産自動車向けCFRTP部品「カーボン・プロ」は、「Sereebo」を用いることで、スチールを使用したピックアップボックスに比べて約40%の軽量化を実現するとともに、約10倍の耐衝撃性を持つほか、耐腐食性にも優れる。

また、従来の素材では量産できなかった複雑なデザインの成形にも対応することができ、リサイクルも容易になった。今回の受賞は、こうした特性が高く評価された。なお、「カーボン・プロ」はこれまでにも数々の受賞実績があり、「PACEアワード」は4回目の受賞となった。

帝人グループは、「自動車向け複合材料事業の展開」を「将来の収益源育成:ストラテジックフォーカス」分野に位置づけている。今後も、複合化を強みとした技術開発に一層注力し、車体の軽量性と強度に加え、デザイン・生産性・コスト効率など、様々な顧客ニーズに対応できるソリューションプロバイダーとして、グローバルに事業を展開していく考えだ。