循環型経済の実現に向け、共同歩調で取り組み加速

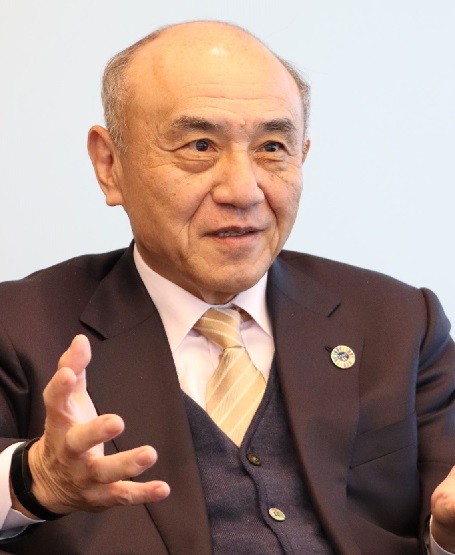

━2019年度の振り返りと20年度の見通しについて。

2019年度の上期はそれほど悪くはなかったが、下期に入り、景気全般が失速し始めた印象だ。米中経済摩擦でモノの動きが減速していったことに加え、年明けあたりからは新型コロナウイルス感染拡大による影響が出てきた。日本への影響はまだそれほどではなかったが、最初に中国がロックダウンに入ったことで、経済環境が一気に厳しくなった。一言で言えばダウントレンドをコロナが加速させたと言える。

2019年度の上期はそれほど悪くはなかったが、下期に入り、景気全般が失速し始めた印象だ。米中経済摩擦でモノの動きが減速していったことに加え、年明けあたりからは新型コロナウイルス感染拡大による影響が出てきた。日本への影響はまだそれほどではなかったが、最初に中国がロックダウンに入ったことで、経済環境が一気に厳しくなった。一言で言えばダウントレンドをコロナが加速させたと言える。

今年度については、少なくともV字回復はないと見ているが、見通すことは非常に難しい。主要マーケットである自動車産業を含めて、今後の生産が見通せない状況だ。各国のGDP(国内総生産)がこれほどまでに落ち込む中、