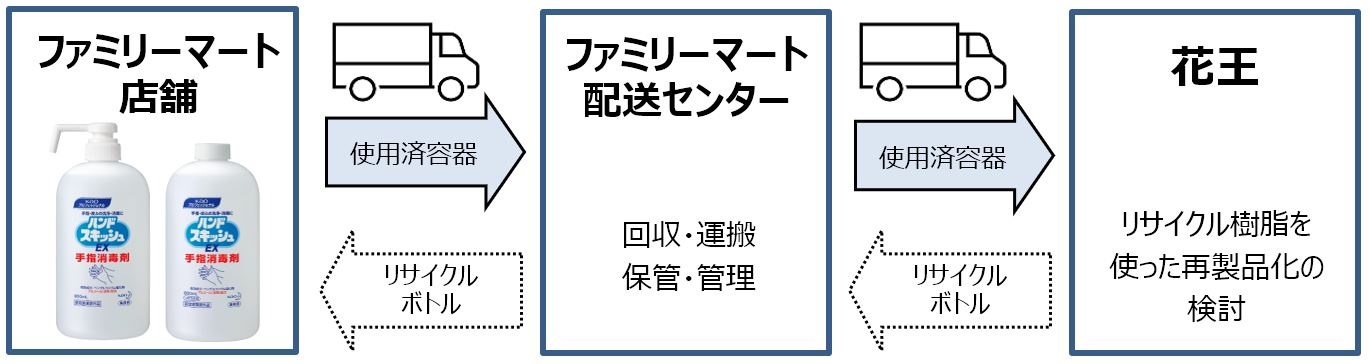

ファミリーマートはこのほど、花王のグループ会社である花王プロフェッショナル・サービスと共同で、ファミマ店舗で使用されるプラスチック容器のリサイクルを促進するため、プラボトルの回収・運搬・保管・管理などの仕組みづくりに向けて実証実験を開始した。

神奈川県内にある店舗のうち、

2024年3月27日

2024年1月17日

2023年6月5日

2023年3月3日

2022年11月8日

2022年9月21日

2022年9月5日

2022年3月8日

2022年1月7日

花王はこのほど、商業施設から発生するプラスチックの回収・リサイクルを東京都全域に拡大する “花王 持続可能なプラ資源循環プロジェクトに参画” の続きを読む

2021年10月12日

花王はこのほど、本社勤務の社員を対象に就業時間内に積極的な「休息・休憩」を取り入れた働き方「休み休みWork Style」を開始した。

在宅勤務やリモートワークなど働き方の多様化が進む中、これまで以上に働きやすい環境づくりを推進し、社員の心身の健康維持と業務の生産性向上に努める。働き方の多様化は柔軟な働き方を創出した一方、本来の通勤時間帯にも間断なく予定を入れたり、時間に制限なく働いたりするなど、様々な課題も見えてきた。

在宅勤務を基本とする本社社員の問診データや休息・休憩に関する調査で、「1日中パソコンの前に座っている」が約7割、約半数が「定期的な休息時間が組み込める仕組みがあると良い」など、就業時間内の適度な休息・休憩が必要と感じている社員が多くいることがわかった。

そこで本社社員を対象に、就業時間内でも積極的な「休息・休憩」が取れる社内風土の醸成と環境づくりを目指した取り組みを開始。「リフレッシュタイム」を活用し、1時間あたり5~10分の休憩をとるなど在宅勤務中でもこまめな休憩をとり、より業務に集中できるようにする。

また休憩時に活用できる、同社「めぐりズム」のアイマスクなどを配布。「思いやりタイム」を推奨し、上手に休憩を組み込めるよう、会議終了時刻を5~10分程度前倒しで設定する。

「フレックスタイム」の活用を拡大し、プライベートや自己啓発、リフレッシュの時間を取り入れてワークライフバランスを向上させる。さらに、これら取り組みのヒントとなる情報を提供する社内ポータルサイトの設置や、取り組みの成果と課題の見える化を実施する予定だ。

花王は2019年策定のESG戦略の重点取り組みの1つに「社員の健康維持増進と安全」を定め、今年スタートした中期経営計画の方針の1つに「社員活力の最大化」を掲げており、これらの実現に貢献するものとしている。