新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、物性計算シミュレーターとAI技術を連携させ、材料の電気伝導度計測を計算機上で再現する基盤技術を開発したと発表した。これにより生成した大量の材料データを深層学習させることで、望みの電気特性をもつ材料の組成・構造の予測・設計につながることが期待される。

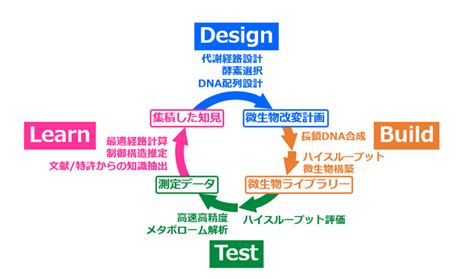

NEDOは各種有機・高分子系機能性材料開発の試作回数・開発期間を従来の20分の1に削減・短縮する「革新的機能性材料の開発を支援するためのシミュレーター」を、産総研と先端素材高速開発技術研究組合と共同で開発した。材料の組成・構造から物性・機能を予測(順問題予測)するには正確なビッグデータが必要だが、そのための計算シミュレーションでは、実材料のサイズが計算容量を大きく上回ることが問題であった。

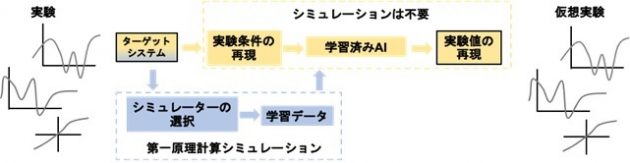

今回、第一原理電気伝導計算機能(量子方程式で物質構造から電子状態を求める)とAIの深層学習法を連携させ、順問題予測を正確に行い、電気特性に関する仮想材料実験を計算機上で行うための技術を開発した。材料を構成する全原子の相対的位置情報を局所的情報に単純化して記述子とし、様々な構造・組成に対する電気伝導度の第一原理計算シミュレーションで得たデータを深層学習に使う。大きなサイズ領域の記述子を構築できるため、計算シミュレーションの計算機性能の制限を受けず、高い精度で予測できることを検証できた。

この仮想実験により、材料の組成・構造の数値情報と電気的性質が明瞭に関連付いた高精度で、また実際の実験では得ることが難しいデータを大量に生成できる。そしてAIを利用することで、目的の機能・性質を実現する材料の組成・構造の予測(逆問題予測)が可能になる。

今後、計算機上での仮想実験で、実際の実験や材料試作に応じた大量のデータを系統的かつ網羅的に生成し、電気伝導物性(材料機能)から材料組成・構造を予測する逆問題予測手法の開発につなげていく考えだ。