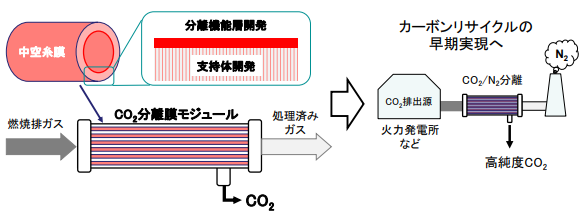

東ソーはこのほど、九州大学、東京工業大学、および再委託先となるキッツマイクロフィルターと共同で、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクトの公募に対し、「革新的CO2分離膜モジュールによる効率的CO2分離回収プロセスの研究開発」を提案し採択されたと発表した。なお、委託期間は今年1月から2023年3月までを予定している。

同事業の目的は、

2022年3月31日

2022年3月31日

2022年3月30日

2022年3月25日

2022年3月24日

2022年3月22日

2022年3月22日

2022年3月22日

2022年3月16日

2022年3月14日