ギルソン社長「道のりは険しいが、成長の機会に」

三菱ケミカルホールディングスは20日、オンラインによる「The KAITEKI FORUM 2021」を開催。「カーボンニュートラル(CN)実現に向けて―社会全体での挑戦と取り組み―」を主題に、政策説明や招待講演などが行われた。なお同日、同社は2050年までにGHG排出を実質ゼロにするCNの実現を宣言している。

開会の挨拶でジョンマーク・ギルソン社長は、「CNの実現という山頂への道のりは険しいが、

2021年10月22日

2021年10月18日

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、経済産業省が「TCFDサミット2021」で公表した、「ゼロエミ・チャレンジ企業」(第2弾)の約600社の企業リストに、政府の「革新的環境イノベーション戦略」に基づきNEDOが実施中の45のプロジェクト(PJ)に参加する企業488社と11の技術研究組合が含まれている、と発表した。

同省は「ゼロエミ・チャレンジ企業」を、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションに果敢に挑戦する企業と位置づけている。昨年の第1弾では約300社のリストを作成し「TCFDサミット」で公表していた。

今回は、新たに農林水産省と企業の選定について連携をするとともに、NEDOでも17のプロジェクトが追加対象とされたことで、約300社がリストに加わり、掲載企業数は合計で約600社と大幅に増加。その中に、NEDOのPJに参加している499の企業・団体が含まれる結果となった。

NEDOは引き続きゼロエミ・チャレンジに協力し、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションの加速に貢献する。

2021年10月13日

日本化学会は、10月23日「化学の日」を含む化学週間(10月18~24日)に、各種イベントを科学館やオンラインで開催する。

2013年に、日本化学会、化学工学会、新化学技術推進協会、日本化学工業協会の4団体は、化学と化学産業の魅力、社会への貢献などを広く知ってもらいたいという想いの下、10月23日を「化学の日」、その日を含む月曜日から日曜日までの1週間を「化学週間」と制定。

10月23日は、アボガドロ定数(1モルの物質中に存在する粒子の数=6.02×10の23乗)に由来している。海外でも米国をはじめ多くの国が同日を〝モル〟を記念する日として祝い、化学関連のイベントが多数開催されている。

今年も、コロナ影響で実験教室など各種イベントが中止・オンライン開催へ変更となった。主催・共催イベントとして、10月17日に「はじめての化学実験「不思議なカラーマジック!」」(はまぎんこども宇宙科学館)、10月23日に「2050年カーボンニュートラルの実現」―地球規模の課題に取り組む化学系学協会―(ウェビナー)、10月30日に「君たちの将来と化学の未来―東大で過ごす化学な週末」(オンライン)、11月20日に化学への招待―講演会「COVID-19の化学」(オンライン)などを予定している。

2021年10月12日

2021年10月8日

スウェーデン王立科学アカデミーは6日、今年のノーベル化学賞を、「不斉(ふせい)有機触媒の開発」の功績により、独マックス・プランク石炭研究所所長のベンジャミン・リスト氏と米プリンストン大学教授のデイヴィッド・W.C.マクミラン氏に授与すると発表した。

触媒は化学者には基本的なアイテムだが、研究者たちは長い間、原理的に触媒には金属と酵素の2種類しかないと考えていた。両氏は2000年に互いに第3の触媒を開発。不斉有機触媒と呼ばれ、小さな有機分子をベースにしている。

ノーベル化学賞委員会のヨハン・オフィスト委員長は「この触媒のコンセプトは、独創的であると同時にシンプルであり、多くの人がなぜもっと早く思いつかなかったのかと不思議に思っているのも事実だ」と語る。

2000年以降、有機触媒分野の技術は両氏をリーダーに驚異的なスピードで発展。新しい医薬品から太陽電池の光を捉える分子まで、あらゆるものの効率的な生産を可能にし、人々に多くの利益をもたらしている。

なおマクミラン氏は、有機触媒の新しい展開の業績に対し、2011年「三井化学触媒科学賞」を受賞している。

2021年10月7日

日本化学工業協会はこのほど、日本動物実験代替法学会(JSAAE)内に設立した日化協LRI(長期自主研究活動)賞の第6回目の受賞者を正式に決定した。

LRI賞は、研究者奨励および育成の一環として、〝化学物質が人の健康や環境に与える影響〟に関する優れた業績をあげた研究者を表彰しており、今回、花王 安全性科学研究所の安保孝幸氏[テーマ(邦題):in vitro眼刺激性試験Short Time Exposure法における高揮発性物質の適用範囲拡大と予測性検証]が受賞した。

安保氏はin vitro眼剌激性試験であるSTE法に関する研究を精力的に進め、STE法のOECDテストガイドライン採択に貢献した。その後も研究を継続し、高揮発性物質への適用範囲拡大を達成。

さらには、医薬部外品・化粧品の安全性評価におけるSTE法のガイダンス策定にも関与し、現在はCosmetics Europeと共にSTE法と他のin vitro試験法を組み合わせた評価体系のOECDテストガイドライン化に向けて国際的に活躍している。試験法開発だけでなく、その実用化への貢献も大きく、安保氏の今後の一層の活躍が期待される。

なお、授賞式は、11月11~13日にハイブリッド形式で開催される「JSAAE第34回大会」にて行われる予定。

2021年10月6日

2021年9月21日

2021年9月17日

旭硝子財団はこのほど、第30回「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」調査結果を発表した。

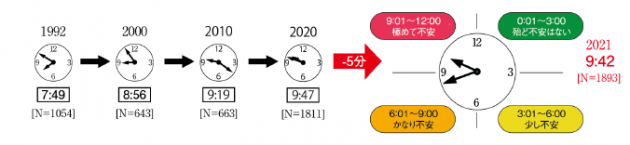

同財団は、1992年から毎年、世界の環境有識者を対象に環境アンケート調査を実施。今年は世界210カ国に調査票を送付し、134カ国以上、1893人から回答を得た。調査結果の要点として、人類存続の危機に対する認識では、環境危機時計が示す世界全体の平均環境危機時刻は9時42分となり、昨年より5分針が戻った。前年から4分以上針が戻るのは8年ぶり。もっとも針が戻った地域は北米で、10時3分と前年から30分も時刻が戻った。今年1月にパリ協定に再加盟した影響と見られる。

同財団は、1992年から毎年、世界の環境有識者を対象に環境アンケート調査を実施。今年は世界210カ国に調査票を送付し、134カ国以上、1893人から回答を得た。調査結果の要点として、人類存続の危機に対する認識では、環境危機時計が示す世界全体の平均環境危機時刻は9時42分となり、昨年より5分針が戻った。前年から4分以上針が戻るのは8年ぶり。もっとも針が戻った地域は北米で、10時3分と前年から30分も時刻が戻った。今年1月にパリ協定に再加盟した影響と見られる。

逆にもっとも針が進んだ地域は西欧で、10時7分と前年から8分も針が進んだ。危機意識が最も高い地域はオセアニアで10時20分(前年と同じ)だった。逆に最も低いのはアフリカで8時33分(前年から1分戻る)となっている。

環境危機時刻を世代別に見ると、今年は8年ぶりに全世代で戻っている。10年前には20代、30代は、40代以上の世代よりも危機意識が低かったが、近年その差は縮小傾向にある。また、40代以上が示した時刻は、昨年から2年連続で戻っている。

一方、脱炭素社会への転換については、どちらかといえば進んでいるが、「政策・法制度」や「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の面は、「一般の人々の意識」の面ほど進んでいない。しかし、2年連続で、どの項目も進む方向にシフトしている。

また、環境問題への取り組みに対する改善の兆しについて、最も多く選ばれたのは「気候変動」(28%)だった。回答者は政策、法制度や社会基盤よりも、一般の人々の意識について改善を見出だしている。2位「社会、経済と環境、政策、施策」(18%)、3位「ライフスタイル」(17%)が続く。

SDGsについては、世界で2030年に達成度が高いと思う目標として、「13.気候変動に具体的な対策を」が1位で多くの地域で選ばれている。「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」、「17.パートナーシップで目標を達成しよう」が同数で2位となっている。逆に達成度が低いと思う目標は、「1.貧困をなくそう」が圧倒的に多く選ばれ、これに「2.飢餓をゼロに」、「10.人や国の不平等をなくそう」が続く。これらの目標の実現は世界で多くの人が難しいと考えていることが伺える。

なお、詳細は財団ウェブサイト(https://www.af-info.or.jp)で閲覧できる。

2021年9月9日

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と科学技術振興機構(JST)はこのほど、「大学発ベンチャー表彰2021」の受賞者を決定した。

大学などの研究開発成果を活用した起業や起業後の挑戦的な取り組み、大学や企業による大学発ベンチャーへの支援の促進を目的として2014年度に開始した制度。今回、38件の応募の中から、大学発ベンチャー六社とその支援大学、支援企業が受賞した。

受賞名、受賞者と事業内容は、

▽文部科学大臣賞はHeartseed/慶應義塾大学/味の素による「iPS細胞による心筋再生医療の実用化研究」

▽経済産業大臣賞はリージョナルフィッシュ/京都大学/荏原製作所による「水産物の品種改良とスマート養殖を組み合わせた次世代養殖システムの構築」

▽JST理事長賞はオリシロジェノミクス/立教大学による「無細胞系による長鎖環状DNAの連結・増幅技術を用いた各種製品・サービスの提供」

▽NEDO理事長賞はRapyuta Robotics/チューリッヒ工科大学/モノフルによる「クラウドロボティクスプラットフォームの開発とロボティクスソリューションの提供」

▽日本ベンチャー学会会長賞はマトリクソーム/大阪大学/ニッピによる「細胞外マトリックスタンパク質を用いた細胞培養用基質の研究開発と販売」

▽大学発ベンチャー表彰特別賞はRTi‐cast/東北大学/国際航業による「地震時に即時的に津波浸水被害予測を行う世界初のシステムによる津波災害情報配信とシステムの構築・運用」だった。