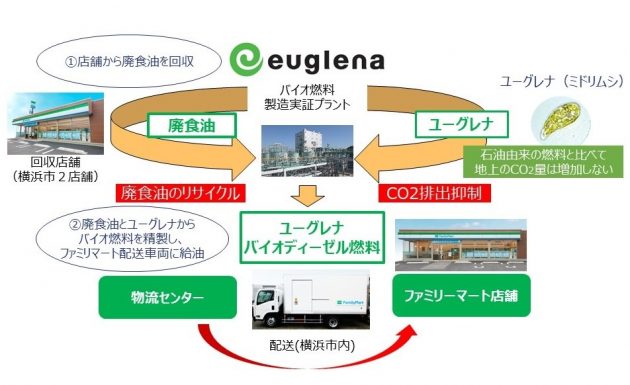

ユーグレナはこのほど、ファミリーマート店舗から出る使用済み食用油(廃食油)を原料の一部に使う「ユーグレナバイオディーゼル燃料」を同社配送車両で使用する循環型の取り組みを両社共同で実施すると発表した。

ファミリーマートは今年「ファミマecoビジョン2050」を策定し、持続可能な社会の実現に向け、中長期目標「温室効果ガスの削減」「プラスチック対策」「食品ロスの削減」に基づく数値目標を設定。

ユーグレナの「日本をバイオ燃料先進国にする」ことを目指す「GREEN OIL JAPAN」宣言に賛同し、両社共同で20年、30年先を見据え「ユーグレナバイオディーゼル燃料」の利用・普及拡大へ向けて取り組むことを決定した。なお両社は2014年より、微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)配合食品の共同開発も行っている。

ユーグレナは2018年に、横浜市鶴見区に日本初のバイオジェット・ディーゼル燃料製造の実証プラントを竣工。今回の取り組みは同プラントを使用し、ファミリーマートの横浜市内の2店舗から出る廃食油(月約300リットル)を、9月以降から原料の一部として「ユーグレナバイオディーゼル燃料」を製造する。なお8月下旬から、ファミリーマートの横浜市内の配送車両(1台)でバイオ燃料の使用を開始する。

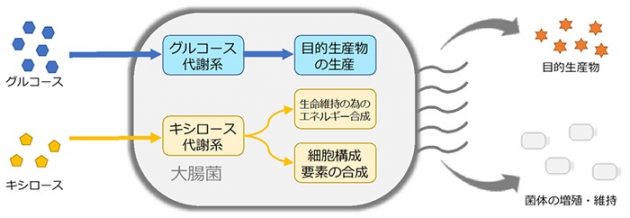

バイオ燃料は、化石燃料より理論上のCO2排出量が少なく、再生可能燃料として世界で普及が進む。同プラント製造の「ユーグレナバイオディーゼル燃料」はユーグレナなどの微細藻類油脂や廃食油を主原料とするため、食料との競合や森林破壊などの問題がなく、持続可能性に優れた燃料となることが期待される。

また、化石由来の軽油用のエンジンにも使え、水素や電気などの代替エネルギー移行に必要な多大なインフラコストも不要なため、石油中心の社会環境で、既存インフラのまま効率的に普及できる。

なお、この取り組みは、ユーグレナが横浜市と取り組む「バイオ燃料地産地消プロジェクト」活動の一環でもある。両社は今後も、食品での連携のみならずバイオ燃料を通して、人の健康や環境に関するサステナブルな取り組みを実施していく考えだ。