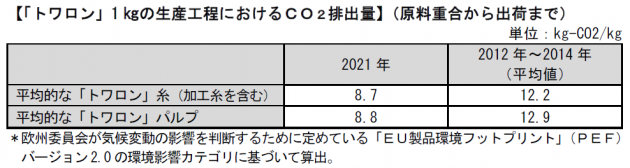

帝人はこのほど、アラミド事業を展開する蘭テイジン・アラミドが、パラ系アラミド「トワロン」のライフサイクルにおけるCO2排出量を30%削減(2014年対比)したと発表した。これは、外部団体によるISO規格に則した最新のライフサイクルアセスメント(LCA)調査により示されたもの。テイジン・アラミドが長年にわたり、「トワロン」のライフサイクルにおける持続可能性、生産工程の改善、100%再生可能電力への移行などに注力してきた成果になる。

テイジン・アラミドは、2011年より環境配慮や経済価値における顧客利益向上のための独自手法「カスタマー・ベネフィット・モデル(CBM)」を用いることで、「トワロン」を使用した顧客製品においても環境負荷が低減することを示してきた。 また、最近では、さらなる環境負荷低減に向けてグリーンエネルギーの活用を強化することとし、欧州エネルギー証明制度(EECS)の一環であるエネルギーの属性証明(GO)を取得し、風力エネルギーの使用を開始。これにより2021年内には、オランダ国内の生産拠点における総電力消費量を、全てグリーンエネルギーで賄うことが可能となる見込みだ。さらに、「トワロン」の物理的、化学的、機械的なリサイクルの拡大にも注力しており、使用済み製品を回収するための新たな物流システムの構築にも取り組んでいる。

テイジン・アラミドは、今後もエネルギー消費量の削減、グリーンエネルギーの導入、リサイクル技術の向上など、持続可能な循環型社会の実現に向けた事業戦略をさらに強化し、帝人グループとして、2050年度までにCO2排出量を実質ゼロとすること、および長期ビジョンである「未来の社会を支える会社」になることを目指していく。