三井化学は23日、量子アニーリングマシンを活用した研究開発ソリューションやアプリケーションを提供する “三井化学 QA活用し、シグマアイと化合物探索実証開始” の続きを読む

三井化学 QA活用し、シグマアイと化合物探索実証開始

2021年12月24日

2021年12月24日

三井化学は23日、量子アニーリングマシンを活用した研究開発ソリューションやアプリケーションを提供する “三井化学 QA活用し、シグマアイと化合物探索実証開始” の続きを読む

2021年12月24日

2021年12月23日

田辺三菱製薬はこのほど、連結子会社であるメディカゴ社(カナダ ケベック市)が、新型コロナウイルス感染症の予防を目指して開発している “田辺三菱 植物由来のコロナワクチン、カナダで承認申請” の続きを読む

2021年12月22日

ソルベイはこのほど、性能と持続可能性に対する要求の厳しいe‐モビリティ用の先進的な電気・電子機器アプリケーションに向けた新世代の「アモデル」ポリフタルアミド(PPA)製品を発表した。e‐モータと “ソルベイ EV用の高性能・持続可能なPPAを発表” の続きを読む

2021年12月22日

積水化学工業はこのほど、住宅カンパニーが、北海道札幌市豊平区平岸地区において、スマート&レジリエンス際立ちのまちづくり “積水化学工業 北海道札幌市で際立ちのまちづくりが始動” の続きを読む

2021年12月22日

旭化成メディカルは21日、米国エクステラ・メディカル・コーポレーションとの間で、医療機器であるアフィニティ血液フィルター「Seraph 100 Microbind」の “旭化成メディカル 米医療機器メーカーと日本での独占販売を契約” の続きを読む

2021年12月22日

東ソーは21日、石炭や天然ガスなどの化石燃料使用時の燃焼排ガスからのCO2回収に利用可能な、NOx耐性に優れる高性能なCO2回収用アミンを開発したと発表した。

今後は製品化に向けて、 “東ソー NOx耐性に優れたCO2回収用アミン開発” の続きを読む

2021年12月21日

ぺんてるとBASFジャパンはこのほど、ぺんてるの「Ain(アイン)」と「Hi‐POLYMER(ハイポリマー)」ブランド全てのポリ塩化ビニル(PVC)製消しゴムの “ぺんてるとBASF 非フタル酸系可塑剤使用の消しゴム” の続きを読む

2021年12月21日

大阪ソーダはこのほど、山形大学とBIH社(山形大学内)との次世代リチウムイオン電池(LIB)の共同開発で、特殊ポリエーテルによる “大阪ソーダ 特殊ポリエーテル使用の半固体LIBを開発” の続きを読む

2021年12月21日

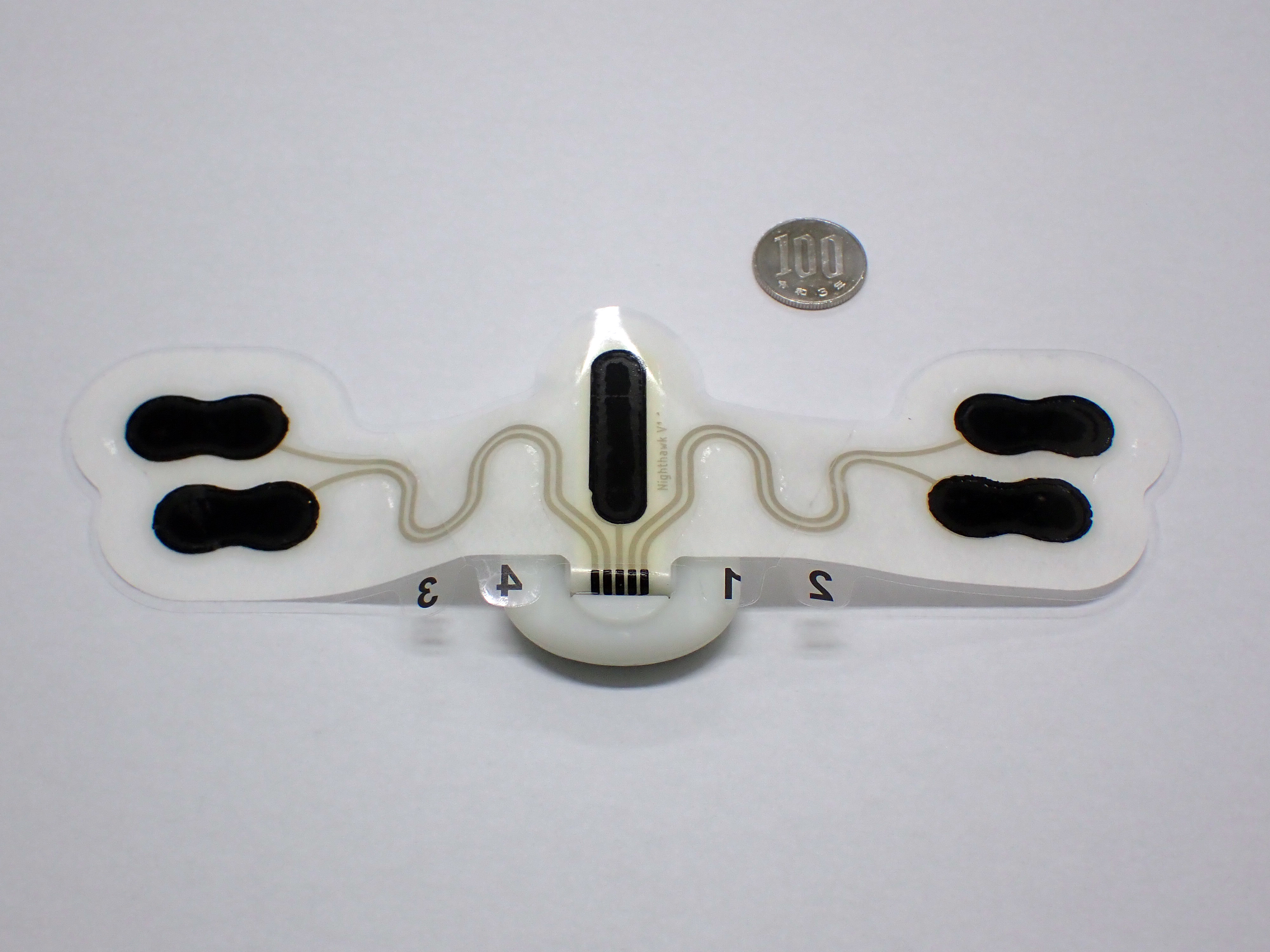

信越化学工業は20日、心拍数や心電波形などの生体情報を、身体に装着したまま測定し、送信する機器(ウエアラブルデバイス)の特性向上に資する “信越化学工業 ウエアラブルデバイス向け、新材料を開発” の続きを読む