クラレトレーディングは8日、衝撃吸収性を持つ繊維「スパンドール」を開発したと発表した。クラレグループが開催する「スポーツ&アウトドア オンライン展示会2021」(3月8日~4月23日)で紹介し、2021年度中の販売開始を予定。

近年、陸上競技では高記録を生み出す機能性シューズが人気を集めており、スポーツシューズメーカーはアスリートの走り心地の向上、疲労やダメージを軽減するシューズ素材を求めている。こうした中、同社は、柔らかさや弾性などを調整でき、優れた「制振性能」をもつクラレグループのエラストマーを独自技術で繊維化。軽量で通気性も良く、シューズ素材に好適な衝撃吸収性を実現した。

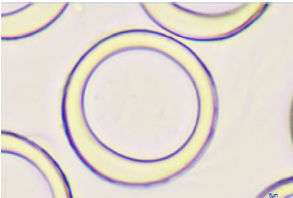

特徴として、エラストマーを芯(中心)部分に採用し外側をナイロンで覆った2層構造、衝撃吸収性はポリエステル繊維の1.4倍(自社試験)、シューズのアッパーやインナーソールに使用することで足への負担や疲労を軽減、ウレタンに比べて通気性に優れる、などが挙げられる。

同社は、「スパンドール」について、スポーツ製品(シューズ、ウェア、サポーター、ソックスなど)に加え、インテリア製品(椅子張り、クッション)、電子部品の緩衝材といった展開も視野に入れている。