ダイセルはこのほど、大人の女性のためのウェルエイジング・ブランド「WELLMETHOD(ウェルメソッド)」から、機能性表示食品「ピュアセラミド+(プラス)」を発売した。今回、機能性表示食品になったことで従来品からアップグレードしたという意味を込めて「ピュアセラミド+(プラス)」と名付けている。

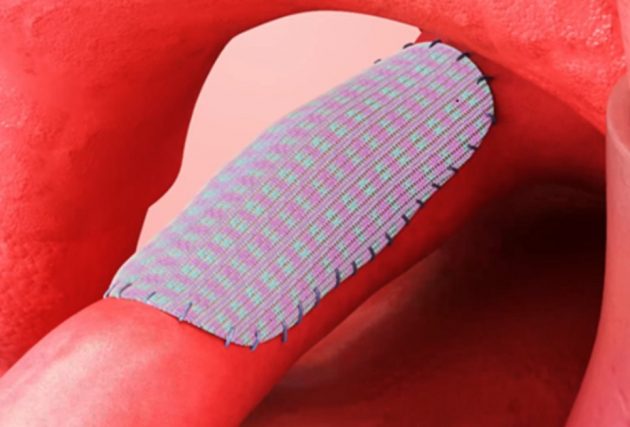

同製品は飲むセラミドサプリメント。こんにゃく芋の飛び粉から抽出した「こんにゃく由来グルコシルセラミド」を配合し、肌の乾燥が気になる人に適している。セラミドは皮膚の最外層にあたる角質層にある細胞間脂質と呼ばれる成分で、外部からの刺激から肌の内部を守る働きがある。セラミドが角質層に十分に存在すると、水分の蒸発を防ぎ保湿力のある健やかな肌を保てるが、不十分だと肌のバリア機能が乱れて刺激を受けやすく、肌内部の水分が逃げてしまう状態になる。

日本人を対象とした複数の試験では、1日当たり0.6~1.8mgの「こんにゃく由来グルコシルセラミド」を4~12週間続けて摂取することで、全身の肌の経皮水分蒸散量が低下(皮膚バリア機能が改善)することが報告された。スキンケアアイテムを利用した外側からのケアは局所的になるが、セラミドを経口摂取することで全身に潤いを届け、肌の乾燥を防ぐことが期待できる。