三井化学はこのほど、名古屋大学と同大学発ベンチャーの3者で開発を進めていた、再使用可能な新規3Dマスク「θ(シータ)」が完成したと発表した。

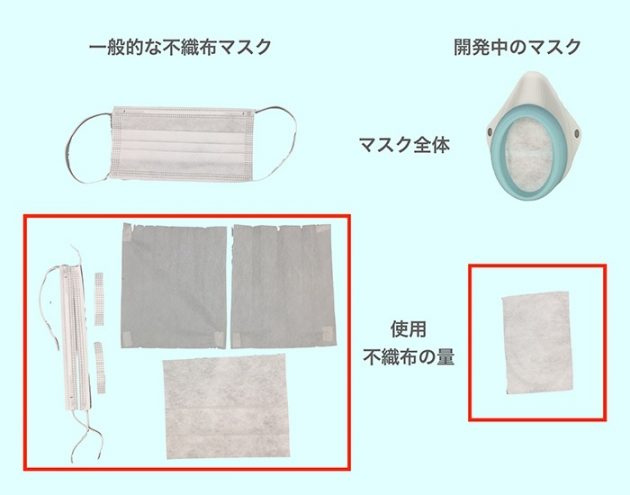

共同開発による新規3Dマスク「θ(シータ)」 同製品は、再使用する樹脂製の「マスク本体」と使い捨ての「フィルター」からなり、三井化学は、交換フィルター用の不織布を提供する。マスク本体とフィルターの最適化を図ることで、従来のマスク性能を維持しながらも、不織布使用量を10分の1に削減。また、コロナ禍で世界的に増加するマスク需要により使い捨てマスクのごみ問題が顕在化する中、本体部分に生分解性樹脂のPLA(ポリ乳酸)を使用することで、環境にも配慮した。

マスク本体の設計には、名古屋大学大学院工学研究科の堀克敏教授が3Dプリンタを活用した。立体設計により、皮膚への接触面積が少なく、装着時の蒸れや化粧移りが少ない構造を探索。着脱部位の工夫により簡単に首から下げられる仕組みから、一時的な脱着時の衛生面も確保できるといった特長も備える。

フィルター装着部分に4色のカラーバリエーション(ホワイト・ミントグリーン・ピンク・アイスブルー)を揃え、ファッション性も配慮した。販売価格は、マスク本体と150日分の不織布フィルター、医療機関などへの寄付金(100円)を含め6,400円(送料・税込み)。

共同開発者の同大学発ベンチャー・フレンドマイクローブが現在、クラウドファンディング「Makuake」を通じて予約販売を行っている。今月30日まで。同社ウェブサイト(https://friendmicrobe.co.jp/)からアクセスできる。

同社によれば、「いち早く消費者に製品を届けるために初期段階では3Dプリンタでの生産を行うことにした」とのこと。また、3Dプリンタでは生産数に限りがあるため、販売数を設定でき、かつ、まとめ買いを防ぐためにも初期段階でクラウドファンディングの利用を決めようだ。ファンディングで集めた資金などを元手に量産体制を確立次第、通常のネット販売に切り替えていく。

一方、三井化学は、今回の取り組みでフィルター用不織布を提供しているが、今後は「本体樹脂などでも提供できる素材について協力範囲を広げていく」考えだ。

性能はそのままに不織布使用量を10分の1に