三井化学は31日、日本産の青果物などの輸出プラットフォーム事業を運営するスタートアップ(SU)、世界市場(せかいいちば:東京都品川区)に対し、8月に出資したと発表した。

三井化学と世界市場が連携し両社の強みを生かすことで、日本産農産物の輸出が抱える課題解決に向けたソリューション型ビジネスを展開していく考えだ。

現在政府主導で、日本の農業を今後も持続的に発展させるために、農産物の輸出拡大の取り組みが進められている。青果物もその一翼を担うことが期待されているものの、青果物は穀物類や加工品とは異なり、海上輸送中の傷みが激しく大きなフードロスが発生するため、新鮮な状態で海外消費者に届けるのが困難な状況にある。

また、海外へ輸出する際には、対象国の農薬残留基準値に適合させる必要があり、個々の生産者には対応が難しいなど、日本の青果物輸出拡大には解決すべきいくつかの課題がある。こうした課題に対し、三井化学グループは、①長期の海上輸送に耐えうる青果物用の鮮度保持包装資材と知見②関係会社の三井化学アグロがもつ農薬とその技術的知見、に強みがある。

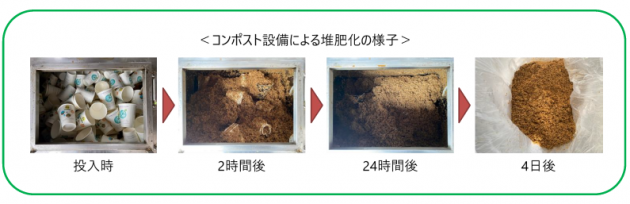

一方、世界市場は、青果物の集荷から、対象国への輸出入、保管、加工、現地小売店への販売までを一気通貫で手掛けることで、流通マージンを下げるとともに、フードロス問題の解決にも積極的に取り組んでいる。現在、香港への産地直送を実施しており、今後は台湾やシンガポールなどのアジア圏、さらには環太平洋諸国への産地直送を予定する。

三井化学は、アジアを中心に青果物の流通基盤の構築を目指す世界市場との協業を通じ、日本の青果物輸出への課題に向けたソリューションの提供と、フードロス削減に貢献することを目指していく。なお世界市場は、「農産物輸出を生産者の収益機会としたい」「より多くの海外消費者に高品質の日本産青果物を食べてほしい」という強い想いを具現化するために、2015年に設立された。

![:「ノリタケ カタナ ジルコニア] YML](https://chemical-news.com/wp-content/uploads/2021/08/b6c6764a8284be3b7fa92bc6f572bd38.png)