[日本触媒・人事](10月1日)▽解兼事業化推進プロジェクトサブリーダー、事業開拓部長冨田高史▽解兼川崎製造所教育センター長、同製造所生産管理センター長鈴木俊宏▽同製造所教育センター長、同製造所品質保証部長武松賢一。

日本触媒 人事(10月1日)

2021年9月29日

2021年9月29日

2021年8月26日

2021年8月23日

ENEOS、日本触媒、三菱商事の3社はこのほど、2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、国内初となるバイオ原料を使用したエチレン誘導品(バイオ誘導品)の製造・販売を2024年度に開始することを目標に共同調査を行うことで合意したと発表した。

今回の取り組みでは、ENEOSのエチレン製造・販売力、日本触媒がもつエチレン誘導品の酸化エチレン(日用品や化粧品などの原料)や酸化エチレン誘導品、エチレングリコール(ペットボトルやポリエステル繊維などの原料)の製造・販売力、三菱商事の化学原料・製品の安定供給とバイオ原料・環境負荷低減素材の事業開発・マーケティング力を連携させるのが狙い。 各社の知見を生かすことで、国内初のバイオ誘導品のサプライチェーン(SC)構築による事業化を通じ、社会が求める低・脱炭素、循環型社会実現へ貢献していく考えだ。

具体的には共同調査により、3社はグローバルな原料調達力や、既存のエチレン・エチレン誘導品の製造能力と販売チャネル、川崎コンビナートの供給物流インフラを活用し、バイオ誘導品の製造・販売の実現性について市場ニーズを把握することで、より具体的な評価を行っていく。

ENEOSはグループ長期ビジョンの中で、低炭素・循環型社会への貢献を掲げ、環境対応型事業の強化に取り組んでいる。日本触媒はグループ長期ビジョンにCO2排出量の削減やリサイクル技術開発、脱炭素への取り組みなど、果たすべきサステナビリティの実現を掲げている。また、三菱商事はエネルギーと素材分野で、社会価値・環境価値・経済価値の3価値を同時に実現する事業の構想・実行を通じ、最重要テーマに掲げる低・脱炭素社会実現への貢献を目指している。

各社はそれぞれのビジョンに基づき共同調査を進め、持続可能性に配慮した原料を使用するバイオ誘導品普及の早期実現を目指す。

2021年8月6日

日本触媒は5日、2022年3月期第1四半期(4-6月期)連結業績(IFRS)を発表した。売上収益は前年同期比37%増の861億円、営業利益4.5倍の67億円、純利益3.6倍の56億円だった。

セグメント別にみると、基礎化学品事業は増収増益。アクリル酸およびアクリル酸エステルは、原料価格の上昇や製品海外市況の上昇などにより販売価格が上昇し、販売数量も増加した。酸化エチレンは、原料価格の上昇により販売価格が上昇し、販売数量も増加した。エチレングリコールは、販売数量が減少したが、製品海外市況の上昇により販売価格が上昇した。セカンダリーアルコールエトキシレートは、販売数量が増加したことや、原料価格の上昇などに伴い販売価格が上昇した。

機能性化学品事業は増収増益。高吸水性樹脂は、原料価格や製品海外市況の上昇に伴う販売価格が上昇し、販売数量も増加した。特殊エステルは、販売数量が増加し、製品海外市況の上昇などに伴い販売価格も上昇。コンクリート混和剤用ポリマー、洗剤原料などの水溶性ポリマー、電子情報材料、樹脂改質剤および塗料用樹脂は、販売数量が増加した。無水マレイン酸は、販売数量は減少したが、販売価格が上昇した。エチレンイミン誘導品、ヨウ素化合物および粘着加工品は、販売数量が増加し販売価格も上昇した。

環境・触媒事業は増収・営業損失。プロセス触媒は、販売数量が減少したが販売価格が上昇した。脱硝触媒、燃料電池材料およびリチウム電池材料は、販売数量が増加した。湿式酸化触媒は、販売数量が減少した。

なお同日、通期業績予想の修正を発表。売上収益3250億円(前回発表比250億円増)、営業利益220億円(同90億円増)、純利益160億円(同60億円増)に上方修正している。

2021年8月2日

2021年8月2日

日本触媒は30日、サステナブル経営の主要課題の1つである2050年のカーボンニュートラル(CN)達成を目指し、事業創出部門に、「グリーンイノベーション推進部」を8月1日に新設すると発表した。

これまで事業創出本部にある各組織で行っていた取り組みの集約や責任の明確化により、循環型社会・脱炭素社会の実現に向けた研究開発および事業化推進機能を一層強化していく。同推進部の業務として、基幹製品(アクリル酸、酸化エチレン)のバイオマス原料からの製法開発、CO2回収技術および技術変換の開発、アンモニアの新製法とアンモニア利用技術の開発、その他CNに関する技術の開発、グリーンイノベーション戦略の検討などを担当する。

同社は今年4月に策定した長期ビジョンに向け「環境対応への変革」を推進。これまでも紙おむつに含まれる高吸水性樹脂のリサイクル技術の開発やリチウムイオン電池電解質「イオネル」(LiFSI)の事業化、グリーン水素製造用のアルカリ水電解セパレーターの開発など循環型社会・脱炭素社会の実現に向けて取り組んできた。

また、昨年4月にはR&D組織の事業創出本部にサステナブルプロジェクトを設置し、中長期視点で同社基幹製品のアクリル酸、高吸水性樹脂、酸化エチレンのサステナブル化、世界的に期待されているCO2やアンモニアの有効活用なども目指し研究開発を推進している。

同社は、今回新設するグリーンイノベーション推進部が中核となり、社内の技術や知見の集約に加え、他社との協業も視野にいれた戦略を打ち出し、2050年CN実現に向けて取り組んでいく方針だ。

2021年7月9日

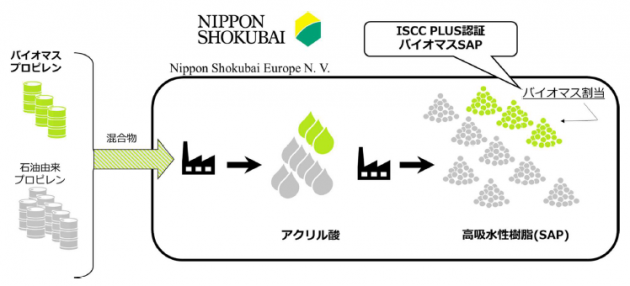

日本触媒は8日、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、ベルギー子会社NSE社で生産する高吸水性樹脂(SAP)について国際持続可能性カーボン認証機関(ISCC)よりバイオマスの認証を取得したと発表した。

主に紙おむつに使われているSAPは、プロピレンから製造されるアクリル酸を主原料としている。今回、NSE社ではバイオマス由来のプロピレンからアクリル酸を生産し、さらにそのアクリル酸を使ってバイオマスSAPを生産することについて、ISCCより「ISCC PLUS認証(マスバランス方式)」を取得した。今後、顧客の要望に応じてバイオマスSAPを供給する体制を、順次整えていく。なお、バイオマスSAPの品質は石油由来の従来品と同等で、バイオマスSAPを使用することで、製品ライフサイクル全体のCO2排出量削減にも寄与する。

同社は、バイオマスSAP以外に、生分解性SAP、使用済み紙おむつからSAPを回収しそれを再生したリサイクルSAPなど、環境負荷低減に寄与するサステナブルSAPの研究開発に取り組む。これらの研究開発を推進し、持続可能な社会の実現に貢献していく。

2021年7月1日

日本触媒はこのほど、「高活性・高耐久性脱硝触媒の開発および高性能発現メカニズムの解明」の研究に対し、触媒工業協会の令和3年度協会表彰「技術賞」を受賞したと発表した。同社が行った実用触媒の研究に関する論文が、触媒研究の分野で権威ある学術誌である「ChemCatChem」などに掲載され、その内容が学術的成果として顕著であることから受賞に至った。

研究の主な対象である「V/TSM触媒」は同社が触媒技術を駆使して開発。発電所や都市ごみ焼却施設排ガスの窒素酸化物(NOx)を無害化する脱硝触媒として、多くの実用実績をもつ。特長として、従来の触媒で困難だった200℃未満の低温でも十分な性能を発揮。また、排ガス中の硫黄酸化物による劣化にも強い耐久性がある。「V/TSM触媒」を使用することで必要触媒量の低減、触媒交換頻度の削減が可能となるだけでなく、排ガスの再加熱に要するエネルギーも削減でき、CO2削減効果も期待される。

こうした中、同社は、同触媒の高活性と高耐久性発現のメカニズムを解明するため、京都大学の協力の下に解析を続けてきた。その結果、同触媒は、TiO2-SiO2-MoO3固溶体とバナジウム活性種との相互作用により酸化還元能力が向上するため脱硝活性に優れるとともに、一般的な劣化原因物質である硫酸水素アンモニウムに加え、200℃未満の低温で生成するチオ硫酸アンモニウムを分解する能力にも優れるため、硫黄酸化物による劣化が抑制されることを解明した。

同社は、引き続き脱硝触媒の改良研究に取り組み、得られた知見を活用しさらなる高活性・高耐久性触媒の開発を目指す。

2021年6月29日

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などはこのほど、計算・プロセス・計測の三位一体による技術開発スキームを活用し、高効率な触媒を使い、ギ酸とアルケンから様々な化学品の基幹原料となるカルボン酸を合成する技術を開発したと発表した。

NEDOは超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトに取り組み、革新的な機能性材料の創製・開発の加速化を目指している。今回、産業技術総合研究所(産総研)、先端素材高速開発技術研究組合(ADMAT)、日本触媒と共同で、安全で環境に優しいカルボン酸の合成技術を開発した。

カルボン酸は、ポリエステル、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)、高吸水性樹脂などの高分子材料、医薬品、農薬などの有用化学品の基幹原料となるため工業的な応用も期待されている。しかし、これまでに報告されている例では、高圧条件や有毒で爆発性の高い一酸化炭素(CO)を使用することや、触媒以外にヨウ化メチル(CH3I)など環境負荷の高い複数の添加剤を大量に使用することが問題となっていた。

今回開発した技術は、従来のような高圧条件を必要とせず、有毒で爆発性の高いCOガスや環境負荷の大きい添加剤を使用しない。さらに、ギ酸はCO2と水素から高効率に合成できるので、CO2を利用したクリーンな原料とみなすこともできる。この技術が実用化されれば、CO2を炭素資源として利用するカーボンリサイクル社会実現への貢献が期待できる。

今後、触媒系の反応効率をさらに向上させるために、ロボティクスを活用したハイスループット実験により触媒のさらなる改良を迅速かつ効率的に実施し、最終的には化学品の連続生産技術であるフロー合成に使用できる固定化触媒の高速開発を目指す。

なお日本触媒は、新化学技術推進協会(JACI)がオンラインで開催する「第10回JACI/GSCシンポジウム」(6月28~29日)で、研究成果の詳細を発表する予定。

2021年6月10日

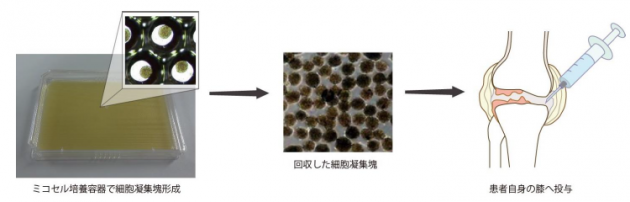

日本触媒は9日、三次元細胞培養容器「ミコセル」で作製した脂肪由来幹細胞凝集塊の変形性膝関節症に対する臨床研究について、共同研究先のそばじまクリニック(大阪府東大阪市)で二例の被験者への投与が行われたと発表した。

「ミコセル」は、日本触媒が独自技術により開発した三次元細胞培養容器で、粒子径がそろい生体内での状態に近い細胞凝集塊を多量に作製できるのが特長。両者は、「ミコセル」によるヒト脂肪由来幹細胞凝集塊の変形性膝関節症に対する安全性、および有効性のデータ取得を目的とした臨床研究を実現するため共同研究を今年2月から実施してきた。

今回の臨床研究では、患者自身の脂肪由来幹細胞を「ミコセル」で細胞凝集塊とし、これを膝関節内に注射で投与する。計5人の患者へ投与して来年3月までに細胞凝集塊の安全性を確認する計画だ。なお、臨床研究は、そばじまクリニックが「第2種再生医療等計画」を再生医療等委員会へ申請、昨年6月に承認され12月に近畿厚生局に受理された。両者は臨床研究を通して、細胞凝集塊を使った治療の実用化と再生医療のさらなる発展に向けて貢献していく。