三菱ケミカルホールディングスは1日、ジョンマーク・ギルソン社長の下で策定した新経営方針「Forging the future 未来を拓く」を発表した。最重要ポイントの1つとして、石油化学事業および炭素事業を分離・再編し、独立化を進めることで国内基礎化学産業の再編を主導する方針を掲げている。

同日に説明会を開催し、ギルソン社長は「石化事業と炭素事業は、カーボンニュートラルの観点からも利益を出すことが難しくなることが想定され、日本では統合や再編が避けられない。業界のリーダーとして再編をけん引し、両事業の継続を図り、その中で業界の将来を考えていく」と語った。

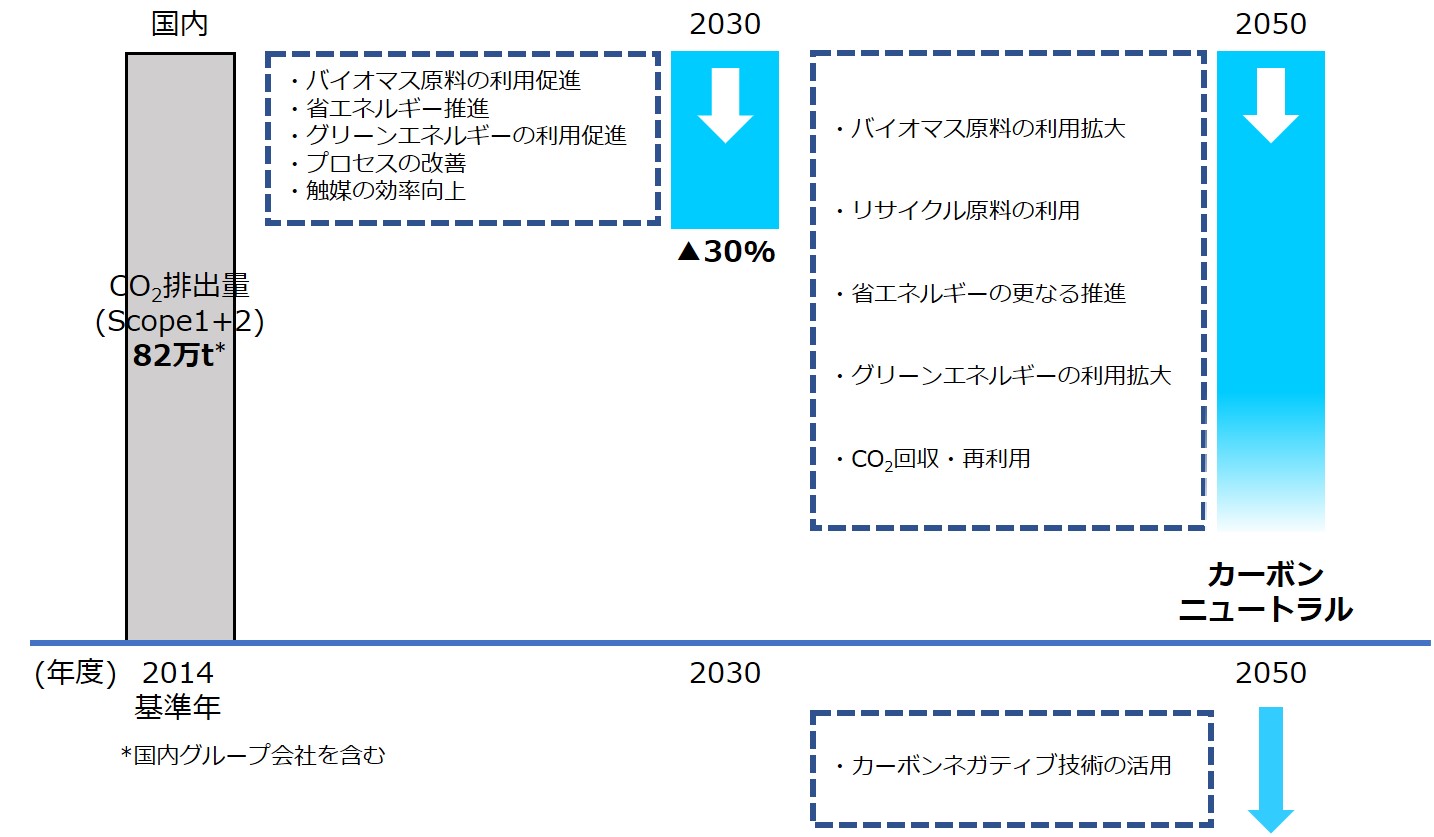

国内汎用品事業は、市場の成長余地が限定される中、外部環境による変動の波を受けやすいことに加え、CO2排出削減により国内エネルギーコストの上昇が見込まれるため、収益性の確保が難しくなることが想定されている。

同社は今後のスケジュールとして、2021年度内に石化・炭素事業のカーブアウトの範囲・手法を検討し、2022年度にはパートナーと事業の在り方やストラクチャーを検討。2023年度には石化・炭素事業を切り離し、パートナーと共に一層の業界再編を追求していく考えだ。