JaIME活動、産廃系プラのLCA評価に注力

日本化学工業協会は17日、定例となる森川宏平会長(昭和電工社長)の会見を開催した。

4-6月期の主要化学企業29社の実績について森川会長は、「売上高は前年比で2四半期連続の増収、営業利益は3四半期連続の増益となった。汎用化学品はスプレッドが回復、特殊化学品は自動車分野の減速はあったものの、電子デバイスがけん引し、いずれも増収増益だった」と総括した。今後の見通しについては

2021年9月21日

2021年9月17日

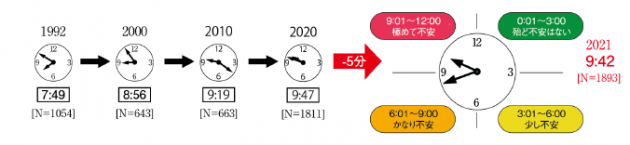

旭硝子財団はこのほど、第30回「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」調査結果を発表した。

同財団は、1992年から毎年、世界の環境有識者を対象に環境アンケート調査を実施。今年は世界210カ国に調査票を送付し、134カ国以上、1893人から回答を得た。調査結果の要点として、人類存続の危機に対する認識では、環境危機時計が示す世界全体の平均環境危機時刻は9時42分となり、昨年より5分針が戻った。前年から4分以上針が戻るのは8年ぶり。もっとも針が戻った地域は北米で、10時3分と前年から30分も時刻が戻った。今年1月にパリ協定に再加盟した影響と見られる。

同財団は、1992年から毎年、世界の環境有識者を対象に環境アンケート調査を実施。今年は世界210カ国に調査票を送付し、134カ国以上、1893人から回答を得た。調査結果の要点として、人類存続の危機に対する認識では、環境危機時計が示す世界全体の平均環境危機時刻は9時42分となり、昨年より5分針が戻った。前年から4分以上針が戻るのは8年ぶり。もっとも針が戻った地域は北米で、10時3分と前年から30分も時刻が戻った。今年1月にパリ協定に再加盟した影響と見られる。

逆にもっとも針が進んだ地域は西欧で、10時7分と前年から8分も針が進んだ。危機意識が最も高い地域はオセアニアで10時20分(前年と同じ)だった。逆に最も低いのはアフリカで8時33分(前年から1分戻る)となっている。

環境危機時刻を世代別に見ると、今年は8年ぶりに全世代で戻っている。10年前には20代、30代は、40代以上の世代よりも危機意識が低かったが、近年その差は縮小傾向にある。また、40代以上が示した時刻は、昨年から2年連続で戻っている。

一方、脱炭素社会への転換については、どちらかといえば進んでいるが、「政策・法制度」や「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の面は、「一般の人々の意識」の面ほど進んでいない。しかし、2年連続で、どの項目も進む方向にシフトしている。

また、環境問題への取り組みに対する改善の兆しについて、最も多く選ばれたのは「気候変動」(28%)だった。回答者は政策、法制度や社会基盤よりも、一般の人々の意識について改善を見出だしている。2位「社会、経済と環境、政策、施策」(18%)、3位「ライフスタイル」(17%)が続く。

SDGsについては、世界で2030年に達成度が高いと思う目標として、「13.気候変動に具体的な対策を」が1位で多くの地域で選ばれている。「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」、「17.パートナーシップで目標を達成しよう」が同数で2位となっている。逆に達成度が低いと思う目標は、「1.貧困をなくそう」が圧倒的に多く選ばれ、これに「2.飢餓をゼロに」、「10.人や国の不平等をなくそう」が続く。これらの目標の実現は世界で多くの人が難しいと考えていることが伺える。

なお、詳細は財団ウェブサイト(https://www.af-info.or.jp)で閲覧できる。

2021年9月17日

ランクセスは、ドイツのマンハイム拠点で淡色硫黄系極圧添加剤の製造能力を数千t増強する。市場の需要増に応じた設備拡張で、投資額は数千万ユーロ、稼働開始は2023年初めの予定だ。これにより極圧添加剤市場のリーダーシップを強化し、世界市場での成長機会でビジネスを拡充する考えだ。

淡色硫黄系極圧添加剤「アディティン EP」は無色無臭で、主に金属加工潤滑剤として金属表面の摩耗を低減し、高圧などの過酷な条件下でも金属間の凝着を防止する。菜種油やそのエステル誘導体など、ドイツ国内で調達された再生可能原料をもとに製造されている。

生態毒性学的な優位性により、環境残留性と生物蓄積性が高く欧州化学物質庁(ECHA)で高懸念物質(SVHC)リストに分類されている中鎖塩素化パラフィン(高圧潤滑剤)の代替として浸透しつつある。

2021年9月17日

JSRは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」「グローバル・コンパクト」および「世界人権宣言」に則り、「JSRグループ人権方針」を策定した。

同社グループはこれまでも、国連「グローバル・コンパクト」に署名し、「企業倫理要綱」に「人権と労働」をはじめとする企業倫理に関する行動規範を定め、サプライチェーンも含めたすべての事業活動についてサステナビリティ推進活動を行ってきた。

同方針を策定することで、「人権の尊重」を経営と事業活動の基盤とし、すべての事業活動を同方針遵守の下に推進していく。また、同方針に基づき、社会の一員としてあらゆるステークホルダーの「人権の尊重」の実現に向けた取り組みを実践し、広く社会から信頼される企業を目指す。

同社グループは、企業理念である「マテリアルズ・イノベーション」に立脚し、新たな価値をすべてのステークホルダーに提供し、社会に貢献していく。

2021年9月16日

東レリサーチセンターはこのほど、独自に開発した二次イオン質量分析(SIMS)用の標識体と、高空間分解能での質量イメージングが可能な国内初導入の「NanoSIMS 50L」を組み合わせることで、コロナウイルスの標的タンパク質「ACE2」の細胞レベルでの可視化に成功したと発表した。

新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種が進む現在も、感染の拡大を食い止められない状況にある。その原因ウイルスが、細胞に感染する際に標的として利用しているのがACE2(アンジオテンシン変換酵素Ⅱ)。ACE2の発現分布は、抗体を利用する免疫染色法で知ることができるが、従来の方法では、組織中に残る残血の影響やイメージングの分解能が問題となり、細胞レベルでの発現分布を明らかにすることは困難だった。

質量イメージングに利用されるSIMSは、固体表面へのイオンビーム(一次イオン)照射時に、スパッタリングにより表面から放出されるイオン(二次イオン)を検出することで、固体試料中に含まれる元素を直接検出する分析手法。特に同社がもつ「NanoSIMS 50L」は、プローブ径約50㎚のイオンビームと、透過率の高い質量分析系との併用により、質量イメージングとしては最高の空間分解能(50㎚未満)で、最大7元素の同時分析が可能。同社では、「NanoSIMS 50L」の性能を最大限に引き出すため、イオンビームで効率的に二次イオンを放出する様々な標識体の合成にも取り組んできた。

こうした中、同社は、肺組織中のACE2の局在部位を、細胞レベルで明らかにすることに成功。独自開発した標識体修飾抗体を活用し、「NanoSIMS 50L」の性能をフルに生かすことで、ACE2の高空間分解能での可視化を実現した。今回の成果から、「NanoSIMS」と標識体をうまく組み合わせることで、同手法のライフサイエンス分野での活用の可能性が大きく広がる。

同社では現在、動物に投与した医薬品の組織分布のみならず、タンパク質や核酸などが細胞内のどの小器官に移行するかを明らかにする、いわゆる細胞内局所イメージングを確立するために、測定系の構築を進めている。この手法は、病状の発症原因究明や薬効発現の科学的根拠の獲得に威力を発揮するばかりでなく、例えば核酸医薬品の核移行や抗体医薬品のリサイクリング評価が可能になることから、創薬研究・技術開発の確実性を高め、開発期間の短縮に貢献できると捉えている。同社は、最新の分析技術を一刻も早く医薬品開発の現場に届けることができるよう、今後も技術開発を進めていく。

2021年9月16日

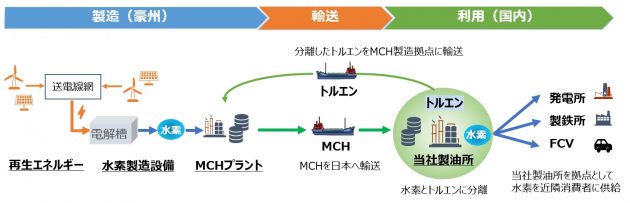

ENEOSはこのほど、豪州の大手総合エネルギー企業・オリジン社と、日豪間のCO2フリー水素サプライチェーン(SC)構築に向けた協業検討の実施を決め、両社で覚書を締結したと発表した。

協業検討は同国のクイーンズランド州で実施し、両社は安価で安定的な再生可能エネルギー電力由来の水素の供給可能性について検証を進めていく。具体的には、オリジン社は再エネ電力の安定供給と水素を製造する水電解槽について、ENEOSは水素の貯蔵・輸送形態の1つであるメチルシクロヘキサン(MCH)の効率的な製造と日本への海上輸送についての検討を行う。

クイーンズランド州は、太陽光発電を中心とする再エネ電源の開発が進む地域。同州政府は、これらの再エネ電力を活用した水素産業の振興に積極的に取り組んでおり、独自の水素産業戦略の下、州内の水素事業を支援する「水素産業開発ファンド」をいち早く設立し、州全域での大規模な水素事業専用開発エリアの整備などを行っている。加えて、石炭やLNGなどの在来型資源用の設備として使われている既存の貯蔵タンクや出荷設備、桟橋、港湾は水素の輸出用インフラとして活用できるメリットもある。

なお、今回の検討にあたっては、日本政府のグリーンイノベーション基金や豪州の水素ハブ構想など、日豪政府による政策支援の活用についても両社で検討を進め、日豪CO2フリー水素SCの社会実装を早期に実現することを目指す。

2021年9月16日

ENEOSは15日、次世代のヘルスケアサービス提供に向け、ネクイノ(大阪市北区)に出資し協業を開始、同日から、両社で共同開発した専用無人ブース「スマートライフボックス」を使用したヘルスケアサービスの実証実験を実施すると発表した。

同無人ブースは、プライバシーと消毒除菌機器による清潔さが保たれており、室内に設置された検査機器による様々なバイタルデータの計測と、そのデータを共有して参照できる医療専門家とビデオ通信によるコミュニケーションが可能なもの。

両社は、三井不動産がららぽーと柏の葉(千葉県柏市)でリニューアルオープンした「まちの健康研究所『あ・し・た』」内に、「スマートライフボックス」を設置し、地域住民に無料で利用できる医療専門家とのオンライン健康相談サービスの提供を開始する。

ネクイノは、オンライン診察でピルを処方するアプリ「スマルナ」を運営するスタートアップ企業。ENEOSは、ネクイノがもつオンライン診察のノウハウを活用し、各種ヘルスケアサービスを自宅以外の生活圏内の場所で提供するために、「スマートライフボックス」を共同開発した。両社の協業により、利用しやすく質の高いヘルスケアサービスの展開拡大を目指す。提供するサービス内容の拡充を図りながら、来年3月末まで実証を行う予定。

また、将来的には「スマートライフボックス」を地域住民の生活を支える新しいライフサポートサービスとして、自治体や企業など様々な場所への設置や、全国約1万3000カ所で展開するサービスステーションのネットワークを生かした、ENEOSならではの利便性の高いサービスの事業化を検討していく考えだ。

2021年9月16日

三菱ケミカルは15日、生分解性樹脂コンパウンド「FORZEAS(フォゼアス)」が、海洋生分解認証「OK biodegradable MARINE」の認証を取得したと発表した。

欧州の生分解性製品の認証機関であるTÜV AUSTRIA社の海洋生分解認証は、土中に比べて微生物が少ないとされる海洋中での生分解性能を証明する国際認証。取得の条件として、海水中での生分解が可能であることだけでなく、そのコンポストが環境に安全であることが求められる。

今回、「フォゼアス」の一部グレードで、海水中(30℃)の生分解度が6カ月以内に90%以上であることという条件を満たし、微生物の活性を測定する生態毒性の試験でも基準をクリアした。また当該グレードは、3Dプリンティング用のフィラメントに適した物性をもつため、3Dプリンティングによる自由自在な成形加工と海洋生分解性の組み合わせにより、これまでにない新たな用途展開が期待できる。

「フォゼアス」は三菱ケミカルが開発した生分解性かつ植物原料ベースの「BioPBS」を使用し、他の生分解性樹脂や添加剤と組み合わせることで、性能や成形性をそれぞれの用途に適するように調整した樹脂コンパウンド。近年、プラスチックによる海洋汚染が世界的な問題となっているが、微生物の力で水とCO2に分解される環境負荷の少ない素材のため、プラスチック廃棄物の削減にも貢献できる。

同社は、今回の海洋生分解認証取得を契機に、食品包装材や3Dプリンティングを利用した漁具など、「フォゼアス」の新たな用途展開を目指していく。

2021年9月15日

太陽石油はこのほど、系列サービスステーション(SS)向け人材育成プログラムの一環として「人を動かすコミュニケーションセミナー(NLP研修)」をオンラインで開催した。

NLPは「神経言語プログラミング」と訳される、米国で開発された心理療法や能力開発手法の1つで、ビジネスや教育、スポーツなど様々な分野で活用されている。今回のセミナーでは30人が参加し、米国NLP協会トレーナーの西澤秀樹氏を講師に迎え、脳のメカニズムなどの解説を聞きながら、心の状態がどのように行動に影響を与えるかということについて学んだ。受講者からは、「心理学の分野をテーマとした、これまでにない研修内容で大変興味深かった」といった声が寄せられた。

同社は今後も、様々な人材育成プログラムで系列SSをサポートしていく考えだ。

2021年9月15日

出光興産はこのほど、タジマモーターコーポレーションと共同出資する出光タジマEVが、ブランドロゴとエンブレムデザインを一般公募し、最優秀賞および各賞を決定したと発表した。最優秀賞には1584点の公募作品の中から選ばれた福士成悟氏によるデザインが選出された。同デザインは出光タジマEVのブランドロゴ・エンブレムの原案となり、同社でリデザインを行い最終決定の上、2022年の上市を計画する超小型EVに採用される予定だ。

最優秀賞に輝いたブランドロゴは、次世代モビリティとモビリティサービスの開発・提供を行う出光タジマEVのブランドネームをモチーフに、小型で小回りの利く車体イメージに合わせてアルファベットの小文字を使用し、中央の「e」には電源スイッチのピクトデザインがあしらわれている。

また、エンブレムデザインには、出光タジマEVが目指す、地域に根差したモビリティの「風」「流れ」「ムーブメント」といった「新しい風」を表現しており、これらの点が評価され受賞に至った。

出光タジマEVは「所有から利用へ」といった車に対する価値観やニーズが大きく変化する中、超小型EVを核とした新しいカテゴリーのモビリティの提供を通じて移動に関わる地域課題の解決を目指し、サービス開発を進めている。提供するモビリティサービスの詳細については、年内に正式発表する計画。新型車両や新モビリティサービスについては、同社ホームページ(ティザーサイト)にて最新情報を順次発信していく。