JXTGエネルギーは27日、大分製油所「第3常圧蒸留装置」で昨日、火災事故が発生したと発表した。

すでに消火活動により鎮火が確認された。なお、事故による負傷者は発生していない。また、同所は定修中で、同装置を含め全ての精製装置の運転を停止している。出荷については、製品在庫で対応しているため、製品の供給に支障はない。

同社は「今回の発生を真摯に受け止め、早急に原因究明を行うとともに、関係官庁のご指導を仰ぎつつ、再発防止に努めてまいります」とコメントしている。

2020年5月28日

2020年5月28日

2040年を見据え成長事業の育成・強化を図る

JXTGグループの新たな中期経営計画「第2次中期経営計画」(2020~22年度)が始動した。20日にオンライン説明会を開催。JXTGホールディングスの杉森務社長は、第2次中計の3カ年を「第1次中計で行ってきた構造改革を加速させるとともに、長期ビジョン実現に向けた変革を推進する期間」と位置づける。

同社は昨年5月、2040年を見据えた長期ビジョンを策定し、グループのありたい姿として、①アジアを代表するエネルギー・素材企業②事業構造の変革による価値創造③低炭素・循環型社会への貢献―を設定した。新中計の策定にあたり、ありたい姿③の要素に「自社排出分のカーボンニュートラルの追求」を追記。また、発電事業の名称を「次世代型エネルギー供給」事業に変更するなど、同社が考える将来像をより明確化した。

新中計の基本方針は「長期ビジョン実現に向けた事業戦略と

2020年5月27日

[JXTGグループ・人事③](6月25日)▽ENEOSホールディングス常務執行役員秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌、ENEOS常務執行役員秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌田口聡▽同社同役員経営企画部・ESG推進部管掌、同社同役員経営企画部・ESG推進部・海外事業企画部管掌中原俊也▽同社同役員監査部・内部統制部管掌、同社同佐藤能央▽同社同役員環境安全部・品質保証部管掌、同社同部・同部・再生可能エネルギー事業部木村裕之▽同社同役員経理部・財務IR部・広報部管掌、同社同田中聡一郎▽ENEOS同役員水素事業推進部・FCサポート室・中央技術研究所管掌宮田知秀▽同社同役員化学品企画部・オレフィン部・アロマ部管掌横田宏幸▽同社同役員機能材カンパニー・プレジデント河西隆英▽同社同役員製造部・工務部・技術計画部・製油所・製造所管掌江澤和彦▽同社同役員潤滑油カンパニー・プレジデント小西徹▽同社同役員販売企画部・リテールサポート部・広域販売部・産業エネルギー部・支店管掌齊藤猛▽同社理事佐藤宏之▽同社執行役員未来事業推進部長、同矢崎靖典▽同社同役員経理部長、同社同四谷九吾▽同社秘書部長、同社同清澤優介▽同社財務IR部長、同社同團徹太郎▽同社監査事務室長、同社同近藤奈美。

2020年5月27日

2020年5月27日

[旭化成・人事](6月1日)▽基盤マテリアル事業本部企画管理部人事室長、パフォーマンスプロダクツ事業本部企画管理部人事室長後藤綾孝▽研究・開発本部技術政策室人財育成部長小山壽興▽スペシャルティソリューション事業本部企画管理部人事室長田中英樹▽旭化成アミダス内炭広志▽生産技術本部設備技術センター富士設備技術部長後藤秀幸▽解兼同本部同センター同部長、同本部同センター海外設備技術部長曽根正▽研究・開発本部インフォマティクス推進センター先端情報技術部長、同本部同センター長河野禎市郎▽同本部同センター先端情報技術部長濱克昌▽製造統括本部水島製造所ポリマー製造第二部長井上憲祐【基盤マテリアル事業本部】▽基礎化学品事業部スチレン・ナイロン原料営業部長徳山佳樹▽MMA事業部MMA営業部長面田謙▽基礎化学品事業部無機営業部長上田智久▽石油化学工業協会水谷尚哉【パフォーマンスプロダクツ事業本部】▽コンパウンド事業部コンパウンド製造統括部長永島祐介▽同事業部同部村上敦史▽同事業部アサクリン営業部長冨江信弘▽サンディック松木宏【スペシャルティソリューション事業本部】▽製造技術推進部長金子靖▽解兼同部長、事業本部長付榎園博文▽化薬事業部ファスニング生産管理部長西政明▽同事業部同部付宝田博良【旭化成エレクトロニクス】▽M&Sセンターマーケティング第四部長加々尾禎▽解兼同センター同部長、同センター長栗田直幸。

2020年5月27日

2020年5月27日

クラレはこのほど、新型コロナウイルス感染症対策の支援のため、「知的財産権に関する新型コロナウイルス対策支援宣言」の趣旨に賛同し、支援者として同宣言に参画した。

新型コロナウイルス感染症のまん延をくい止めるためには、産官学が連携し、治療薬やワクチン、医療機器、感染防止製品などの開発・製造を、従来の常識にとらわれない発想とスピードで進める必要があることから、クラレは同宣言の趣旨に賛同。

診断や予防、封じ込め、治療をはじめとする新型コロナウイルス感染症のまん延終結を唯一の目的とした行為に対して、同社グループが持つ特許権・実用新案権・意匠権・著作権の権利行使を一定期間行わず、対価や補償を求めないことを宣言した。

今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めるとともに、同社グループの固有技術が感染症の終息に貢献できるよう取り組んでいく考えだ。

2020年5月27日

三菱ガス化学はこのほど、同社が9%出資し事業パートナーとして参画している福島ガス発電(FGP)が、相馬港4号埠頭(福島県相馬郡)で建設を進めていた福島天然ガス発電所1号発電設備(1号機)について、先月30日に営業運転を開始したと発表した。

2016年に、FGPとFGPへ出資する事業パートナー5社(三菱ガス化学、石油資源開発〈JAPEX〉、三井物産、大阪ガス、北海道電力)は、トーリング方式による相馬港天然ガス発電事業の推進と、その事業基盤となるLNG発電所(出力59万㎾×2基)の建設を決定。1号機が昨年12月から発電を開始し、電気事業法で定められた使用前自主検査にすべて合格したことから、先月30日からの営業運転に至った。

トーリング方式とは、パートナー各社が各々調達した燃料を、FGPが電気に変えて相当量の電力を各社に返し、各社が独自に販売する、電力自由化に即した方式。同発電所は、低廉で環境負荷の小さい電力の安定供給を目指している。

燃料には化石燃料の中で最も温室効果ガス(GHG)や大気汚染の原因物質(SOx、NOxなど)の排出が少ないLNGを気化したガスを使用し、発電効率の高いガスタービン・コンバインドサイクル方式(燃焼ガスタービンと排熱蒸気タービンを併用)を採用した。さらに、最新の要素技術を加えることにより、現時点で世界最高クラスとなる約61%の発電効率を実現している。

なお、2号機は今夏の営業運転開始を目指し、現在は試運転中。また、2期工事となる、隣接するJAPEX相馬LNG基地敷地内への23万kl級地上式LNGタンクは今夏に操業を開始する予定で、LNG気化設備増設分は先月に操業を開始した。これら設備の操業開始後の運用を含めた管理、事業パートナー5社が持ち込むLNGの貯蔵と気化、気化したガスの同発電所への送出などの業務は、FGPからJAPEXに委託している。

同社を含む事業パートナー5社とFGPは、電力全面自由化やGHG排出量削減などの市場環境の変化を踏まえた、低廉で環境負荷の小さい電力の安定供給を目指し、引き続き同事業を推進する考えだ。

2020年5月27日

東レはこのほど、「有機EL絶縁膜用ポリイミド(PI)コーティング剤の開発」について、文部科学省より「令和2年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞開発部門」を受賞した。同社が長年培ってきた感光性ポリイミド技術を深化させ、有機ELディスプレイの発光信頼性と同パネルの生産性を著しく向上したポジ型感光性PIの開発が評価された。

有機ELディスプレイは、薄型・軽量・動画表示に優れ、テレビやスマートフォンなどへの搭載が急拡大している。その部材である有機EL発光層は水分や不純物ガスに極めて敏感で劣化しやすいため、アウトガス発生の極めて少ない長期信頼性に優れる画素分離絶縁層が必要不可欠。

また、有機ELディスプレイを大量生産するには、フラットパネル生産工程で同絶縁膜を少量で塗布できるスリットダイコーティング法(ノズルで吐出コーティングする方式で、基板サイズは最大10㎡程度)が適しているが、従来のPIコーティング剤では塗布ムラなどの外観品位が悪く、この方式は適用できなかった。

同社は、化学的に安定で耐熱性に優れるPI材料技術を深化させ、PI前駆体樹脂、感光剤および溶剤から成るPIコーティング剤に、沸点の異なる溶媒を特定比率で組み合せることにより、高い信頼性と量産性を両立させた有機EL絶縁膜用PIコーティング剤を開発。

同開発品は、従来のスピンコーティング法(中央に滴下した塗液を回転させながら全体へ塗り広げる方式で、基板サイズは一般に0.5㎡以下)用PIコーティング剤と比べ、10分の1の塗布量で生産することが可能。外観品位に優れたスリットダイコーティング用の感光性PIを世界で初めて商業化し、広く採用されている。

今回受賞した技術は、有機ELディスプレイの大量生産と普及拡大に貢献すると同時に、塗布廃液ロスの劇的な削減を実現しており環境調和にも寄与している。また有機ELディスプレイはフレキシブル化が可能で、折り曲げ型端末、ウエアラブル端末、車載用途など、多彩な曲面デザインの実現による市場拡大が期待されている。

同社は感光性PI技術をさらに深化させ、有機ELディスプレイのさらなる普及と社会の発展に貢献していく考えだ。

2020年5月27日

三菱ケミカルはこのほど、モスアイ型反射防止フィルム「モスマイト」を絵画額装用途に拡販すると発表した。同社のアクリル樹脂板「アクリライト」およびモスマイトを取り扱う藤光樹脂が、アクリル樹脂板の両面にモスマイトを貼合した低反射アクリル板を額装向けに販売を開始する。

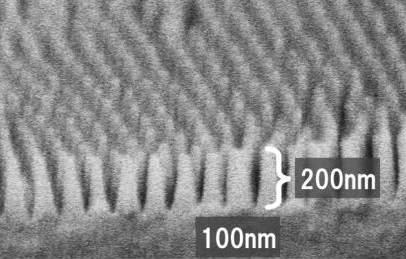

三菱ケミカルが開発したモスマイトは、蛾の眼(モスアイ)が持つ微細な突起構造を模倣した反射防止フィルム。表面には高さ200ナノメートルの突起が100ナノメートルの間隔で並んでおり、この突起の幅が可視光線の波長よりも狭いことで、光の屈折率の変化が緩やかになり、光の反射を抑制することができる。

一般的なガラスやプラスチックの表面は光の反射率が通常4~5%程度あるが、それらの表面にモスマイトを貼付することにより反射率を0.1~0.3%にまで抑え、絵画の鑑賞を妨げる表面の反射を防ぐことが可能。

同社はこれまで、佐藤美術館(東京都新宿区)が開催する展覧会に協賛し、2017年「吾輩の猫展」、2019年「絵本にみる日本画展」、今年1月の「ビクトリーブーケ展」に、モスマイトを両面に貼ったアクリル樹脂板を提供。これらの活動などにより、画家や画商、学芸員から好評を得たことから、今回、藤光樹脂と共同でこの分野への事業展開を強化することとした。

三菱ケミカルは引き続き、モスマイトの新たな用途開発・市場開拓を目指し、国内のみならず、グローバルに事業を展開させ、さらなる拡販に努めていく考えだ。