出光興産とスマートスキャンは14日、MRI搭載車両を使用した全国初の「移動式脳ドックサービス」の実証実験を三重県員弁郡東員町で開始すると発表した。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病などを要因として突如発症する脳疾患は、早期発見・早期治療が重要とされ、近年予防医療の重要性が注目されている分野の1つ。脳疾患の予防には定期的な脳ドックの受診が効果的だが、脳ドックは先進的なMRI装置で行うため、そうした設備を備えたクリニックで受診する必要がある。

出光興産は「DXの加速」を含むビジネスプラットフォームの進化を中期経営計画の基本方針に掲げる。デジタル技術により業態変革・新規ビジネスモデルの創出を推進し、新サービスステーションブランド「アポロステーション」の「スマートよろずや」化を目指している。

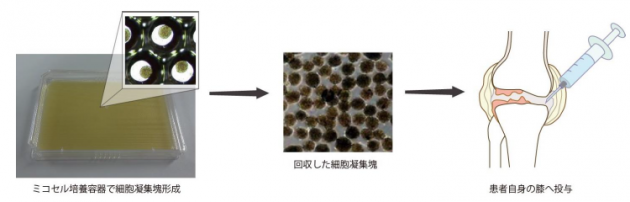

一方、スマートスキャンは、すべての人々に手軽に高度医療機器を使った精密検査ができる世界を、ITを駆使して実現することを目指し、東京、大阪にクリニックをプロデュースしている。

両社は、MRIを搭載した車両を運用することで、既存の脳ドック設備の立地から離れた地域でも、短時間かつ比較的低額(従来の一般的な脳ドックサービスの半額程度)で脳ドックを受診できるサービスの提供に取り組んでおり、今回、東員町でサービス実証実験を行うことを決定した。実証実験を通じて、オペレーションや事業性を検証し、今後のサービス改善、展開地域の拡大を検討する。

両社は先進的な予防医療の提供により、各地域の皆様の健康と安全に貢献していく。