石油化学工業協会が17日に発表した11月のMMA(メタクリル酸メチル)の需給実績によると、モノマーの国内出荷は前年同月比16%増の1万2290tとなった。ポリマーの国内出荷は、

石化協 11月のMMAモノマー国内出荷は16%増

2020年12月18日

2020年12月18日

2020年12月18日

業界筋によると、11月の汎用4樹脂の国内出荷は、低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)は前年を下回り、ポリスチレン(PS)は前年を上回った。コロナ禍の落ち込みから、国内産業の生産活動や消費動向の持ち直しにより前月にプラスとなった反動が出たものとみられる。PEではフィルム分野の出荷が低調で推移しているほか、フィルム分野以外のほとんどの分野でも出荷が減少した。PPでは射出成形分野はほぼ前年並みの出荷となったが、フィルム、繊維、押出成形分野の出荷が前年を下回った。PSはFS用途以外の出荷が増加に転じた。

11月の出荷合計を品目別に見ると、

2020年12月18日

2020年12月18日

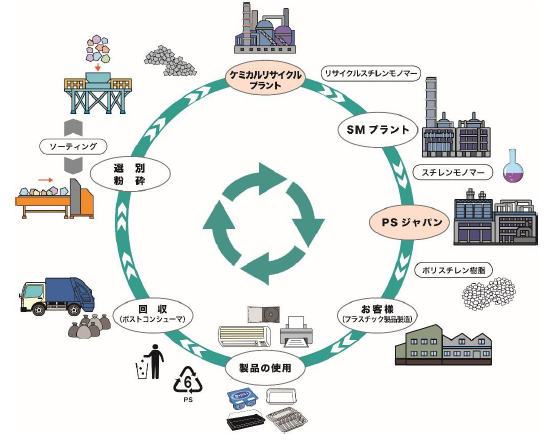

PSジャパンは17日、東芝プラントシステムのケミカルリサイクル(CR)実証化設備を水島工場(岡山県倉敷市)に建設する検討を開始したと発表した。基本設計に入る契約を東芝プラントシステムと締結しており、2022年3月の完工を目標にしている。

CR実証化設備では、使用済みポリスチレン(PS)製品を熱分解し、原料であるスチレンモノマー(SM)に戻すモノマー還元を行う。すでに、取引先からは実証化への協力の申し入れもあり、設備の完成後に直ちに実証運転を経て実装化を目指していく。

PSは無味無臭で、燃やしても有害ガスが発生しない安全なプラスチック。食品容器に適していることに加え、発泡性に優れることから容器・製品の軽量化に役立っている。また、断熱材の用途では軽量で高断熱な特性を生かして、環境負荷の低減にも貢献している。さらにPSは、少ないエネルギーで分解ができることからCRがし易いといった特徴がある。PSジャパンは、使用済みPS製品をSMに戻す設備を導入していくことで、スチレン資源循環を実現させ、持続可能なものづくりに取り組んでいく。

同社はPS樹脂の製造販売会社として、顧客の視点を心掛け、安心と価値を提供していくとともに、将来世代への責任を果たすため、真剣かつ積極的にプラスチックの環境問題に対応していく考えだ。

2020年12月17日

太陽石油は今年も、愛媛県今治市にある「太陽が育む森」で、森林整備活動を実施した。この活動は、愛媛県および今治市と太陽石油の3者で締結している「森林づくり活動協定」に基づくもの。毎年、多数の同社社員やその家族らがボランティアとして参加しているが、コロナ禍となった今年は、感染拡大防止の観点から、参加人数を限定しての実施となった。

先月14日に愛媛県、今治市、越智今治森林組合の人々と連携し、「太陽が育む森」と命名された協定エリアの枝打ち作業を行った。現地への移動に使用するバス乗車時には手指のアルコール消毒、枝打ち作業時にはヘルメットや作業用手袋の使用といった安全対策に加え、マスクの着用などの新型コロナウイルス感染防止策を講じた上での活動となった。

同社は、今後も四国事業所が所在する地元愛媛県での継続的な森づくり活動を推進し、地域環境の保全に繋がる取り組みを行っていく考えだ。

2020年12月17日

三井化学は、世界の代表的なESG投資指数の1つであるダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)のアジアパシフィック地域版「DJSI アジアパシフィック」の構成銘柄に3年連続で採用されたと発表した。

DJSIは米国・ダウジョーンズ社とスイスの調査機関・ロベコSAM社が共同で開発した株式指数。経済・環境・社会の側面から企業の持続可能性(サステナビリティ)を評価し、総合的に優れた企業が選定される。「DJSI アジアパシフィック」は、アジア・太平洋地域の主要企業約600社が対象で、今回は、同社をはじめとする日本企業82社を含む158社が選定された。

同社はこれに加え、世界最大の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用している「FTSE Blossom Japan Index」「MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)」「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」の4つの株式指数の構成銘柄にも採用されている。

三井化学グループは、社会の基盤と革新を担う化学産業は持続可能な社会に向けて大きな責任があるとの認識の下、ESG要素を経営・戦略に積極的に取り込んでいる。「環境と調和した共生社会」「健康安心な長寿社会」を実現するため、同社が定める環境貢献価値Blue Value、QOL向上価値Rose Valueの提供をはじめとする社会価値創造の取り組みを深化させ、グローバルに存在感のあるサステナブルな企業グループを目指していく考えだ。

2020年12月17日

カーボンニュートラルな循環経済に取り組む、ブラジルのブラスケムはこのほど、消費者によって使用されたプラスチックをリサイクルした樹脂PCR(ポスト・コンシューマー・レジン)のポートフォリオを拡大すると発表した。廃プラスチックのマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルを手掛ける同国のバロレン社(Valoren)と提携し、年間約2億5000万個の使用済み包装容器から1万4000tの高品質PCRを生産する設備を新設する。投資額は6700万ブラジルレアル(約14億円)。サンパウロ州内陸部のインダイアトゥーバに整備し、来年10~12月ごろの稼働開始を予定する。

同設備で処理される廃棄物は、主に家庭から排出されるポリエチレンやポリプロピレン製の食品、衛生用品、美容製品などの包装容器類。モジュール化された設備により、破砕・洗浄・均質化を行い、ペレット化する。色や素材の種類ごとに汚染物質を除去する光学選別機を備える高性能洗浄ライン、匂い除去モジュール、PCR品質を向上させる高性能ポリマーフィルターなど、最先端のドイツの技術などを導入していく。

環境意識の高まりから、使用済みプラの回収率が上昇する中、ブラスケムは「潜在的なアプリケーションを拡大するPCRの品質を向上させることが、PCR市場の発展を推進するカギ」との考えの下、同社の事業とバロレン社の廃棄物管理やリサイクル技術の開発に関する専門知識を組み合わせることで、プラスチックのバリューチェーン全体への貢献を図っていく。

ブラスケムは先月、持続可能性への取り組みとして、2050年までにグローバル事業でのカーボンニュートラルを目指すと発表。その中で、リサイクル製品の販売目標については、2025年までに年間30万t、2030年までに年間100万tを掲げている。

2020年12月17日

ハイケムは16日、CO2排出削減技術に対するニーズの高まりを受け、世界で500件以上採用実績のある中国製のVOC(揮発性有機化合物)膜分離装置の販促活動を日本で再拡充すると発表した。

同社が取り扱う大連欧科のVOC膜分離装置は、主に石油化学業界のVOCガス発生源であるプラントからの排ガスに対し、大きな効果を発揮する。例として、①EO(エチレンオキサイド)/EG(エチレングリコール)プロセスでの排ガスの回収では、年産8万tのプラントの場合、年間でエチレン300tを回収し、CO2 940tを削減する。②ポリプロピレン(PP)排ガスの回収では、年産20万tのプラント(気相法)の場合、年間でプロピレン2400t以上、窒素5760tを回収し、CO2 7500t以上を削減する。③ポリエチレン排ガスの回収では、年産30万tのプラントの場合、1時間あたり炭化水素は197.65kg、窒素は600kgを回収し、年間でCO2 5000t以上を削減する。また、最近ではガソリンを貯蔵・輸送・使用する過程で排出される排ガスに対しても効果を発揮する技術が開発され、中国でも導入が進む。④原油基地、製油所、油槽所、給油所などの一般的なガソリンベーパー濃度は500~1000g/㎥だが、設備導入後には120mg/㎥まで低下した。

従来、生産過程で排出される排ガスは燃焼処理されるのが一般的だが、これを回収し再利用することで、燃焼時に排出されるCO2の削減や原料使用量の削減に大きな効果を発揮する。この優れた経済性と社会性により、大連欧科のVOC膜分離装置は、中国をはじめ、台湾、タイ、ナイジェリアなどですでに500件以上の採用実績があり、日本でも稼働している。

2020年12月17日

2020年12月16日

日本プラスチック工業連盟がこのほど発表したプラスチック原材料・製品の生産・輸出入状況によると、確報となる9月のプラスチック原材料生産は、前年同月比4%減の81万5000tと7カ月連続で減少した。マイナス基調は続くものの、8月の同10%減からは大幅に改善。10月の速報では同7%減とやや後退しているが、出荷ベースでは前年並みで推移していることから、需要回復の兆しが伺える。

10月の主要品目の生産を見ると、ポリプロピレンは “プラ工連10月実績 製品は生産回復し、輸出入はプラスに” の続きを読む