積水化学工業はこのほど、3つの新技術を搭載した「新スマートパワーステーションFR GREENMODEL」(新グリーンモデル)について、「スマート&レジリエンス」技術の実証を開始すると発表した。

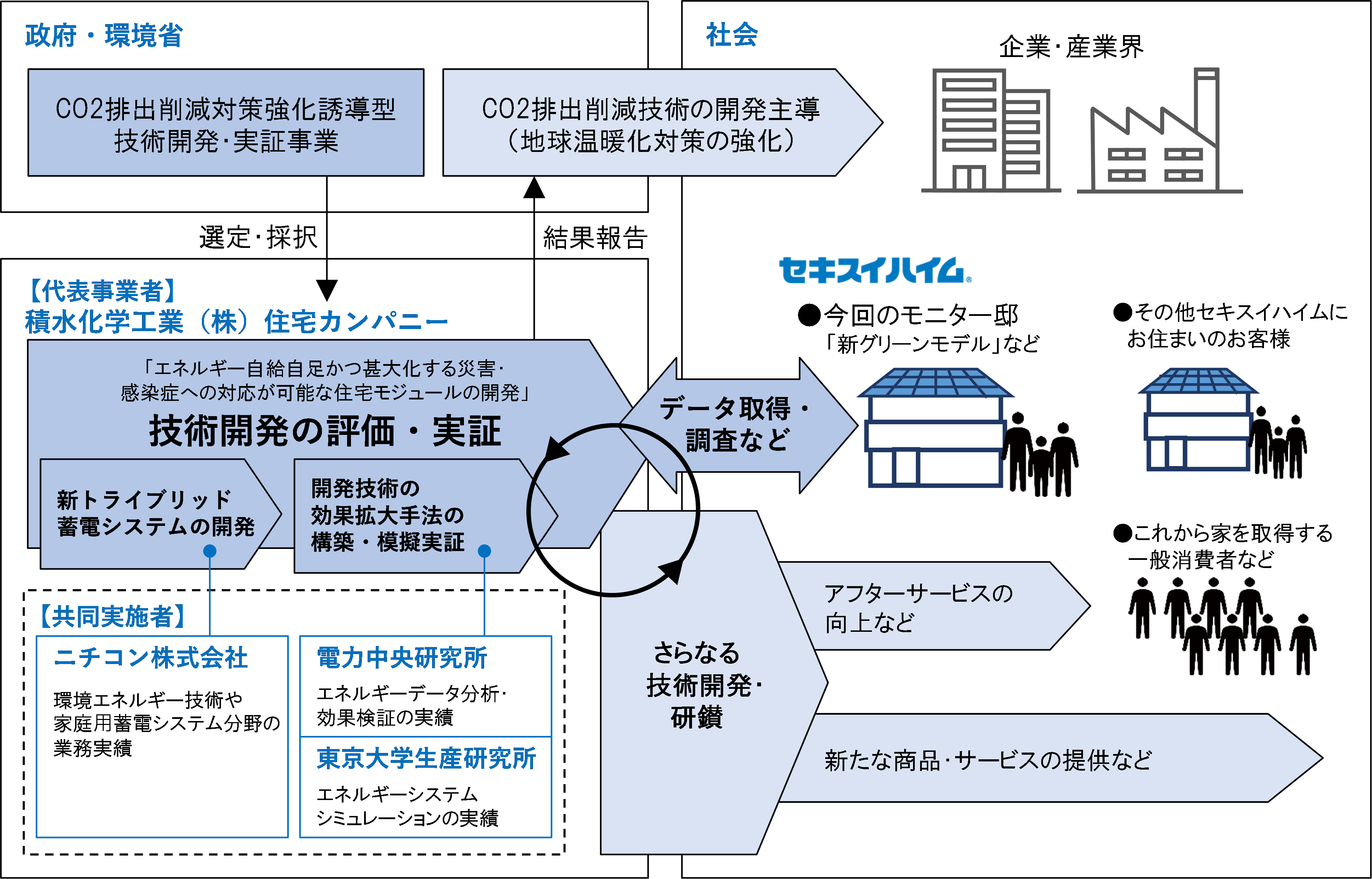

これは環境省が実施する実証事業の優先テーマ「エネルギーの自給自足かつ甚大化する災害・感染症への同時対応が可能な脱炭素型住宅モジュールの開発・実証と低コスト化」に、同社と共同実施者(ニチコン、電力中央研究所、東京大学生産研究所)が提示した技術開発・実証テーマ「エネルギー自給自足ユニットの技術開発・実証」が採択されたことを受けたもの。

「新グリーンモデル」の居住者に最新の「スマート&レジリエンス」の魅力を実感してもらい、電力量データ取得やアンケートなどの評価を通じて、①大容量太陽光発電システム+大容量蓄電池「e‐PocketGREEN」での自給自足型生活によるCO2削減効果の実証、②換気・空調システム「快適エアリーT‐SAS」の空気環境と住まい手の健康状態の調査・分析、③省エネ行動を促すスマートハイムアプリ(統合型ユーザーインターフェース)のユーザビリティの検証を行い、エネルギー自給自足を推進する技術のさらなる強化と普及を図る。

積水化学工業は、環境問題をはじめとした社会課題の解決や強固な経営基盤の構築を事業の成長力として位置づけて推進する、「顧客価値」と「事業価値」の両立によるESG経営をさらに推し進め、国が目指す温室効果ガス(GHG)削減目標・カーボンニュートラルの実現に貢献していく。