AGCはこのほど、バイオ医薬品の製造開発受託(CDMO)事業子会社である米AGCバイオロジクスが、ドイツのハイデルベルグ工場に、メッセンジャーRNA(mRNA)の製造受託サービスの提供体制を構築するとともに、その原料となるプラスミドDNA(pDNA)生産ラインの増設を決定したと発表した。2023年中ごろの稼働開始を予定している。

新型コロナウイルスワクチン用途で実用化されているmRNAは、新しい創薬モダリティとして注目が集まっており、ワクチン以外の分野も含め世界的な需要増が期待されている。AGCバイオロジクスは、すでにハイデルベルグ工場で事業化しているpDNAの製造受託事業で培った技術やノウハウを生かし、新たにmRNAの製造受託サービスを提供する。

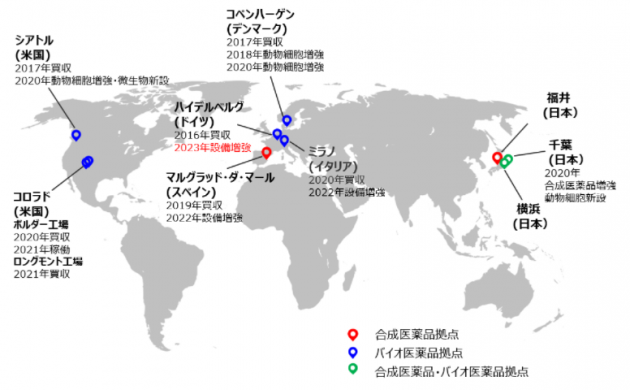

また、先日発表した遺伝子・細胞治療薬拠点であるイタリアのミラノ工場の増強、および米国のロングモント工場の買収に加え、mRNAだけでなく遺伝子・細胞治療向けの原料でもあるpDNAの製造能力を増強することで、世界でも数少ない原料から遺伝子細胞治療まで一気通貫のサービスを提供できるCDMOとしてさらに成長を加速させていく。

AGCグループは、ライフサイエンス事業を戦略事業の1つと位置づける。合成医農薬CDMO、動物細胞と微生物を使ったバイオ医薬品CDMOで積極的な買収・設備投資を行い、その事業を拡大させてきた。さらに、昨年には成長著しい遺伝子・細胞治療分野に事業の幅を広げており、2025年の目標として売上高2000億円以上を掲げている。

今後も各地域の顧客にグローバルで統一された高水準の品質・サービスを提供できるよう、各拠点のシナジーを最大限に発揮させ、製薬会社、患者、そして社会に貢献していく。