自動車の混合廃プラなどダイレクト・モノマー化

三井化学とマイクロ波化学は18日、マイクロ波技術を活用した廃プラスチックのダイレクト・モノマー化の取り組みを開始すると発表した。これまでリサイクルが難しかったポリプロピレンを主成分とする混合プラスチックであるASR(自動車シュレッダーダスト)や、バスタブや自動車部品などに使用されるSMC(熱硬化性シートモールディングコンパウンド)などの廃プラを、直接原料モノマーにケミカルリサイクル(CR)する技術の早期実用化を目指す。

両社は、

2021年11月19日

自動車の混合廃プラなどダイレクト・モノマー化

三井化学とマイクロ波化学は18日、マイクロ波技術を活用した廃プラスチックのダイレクト・モノマー化の取り組みを開始すると発表した。これまでリサイクルが難しかったポリプロピレンを主成分とする混合プラスチックであるASR(自動車シュレッダーダスト)や、バスタブや自動車部品などに使用されるSMC(熱硬化性シートモールディングコンパウンド)などの廃プラを、直接原料モノマーにケミカルリサイクル(CR)する技術の早期実用化を目指す。

両社は、

2021年11月18日

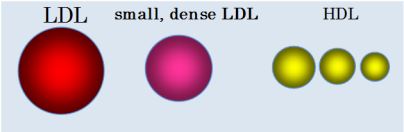

デンカはこのほど、心疾患リスクマーカーである「small,dense LDLコレステロール」(超悪玉コレステロール:sdLDL-C)の測定試薬「sLDL-EX『生研』」について、国内で初めて体外診断用医薬品としての製造販売承認を取得したと発表した。発売日が決まり次第、ホームページなどで医療関係者へ知らせる予定。

コレステロールは人の血液中に含まれる脂質の一種。肝臓のコレステロールを全身に運ぶ悪玉(LDL)と、血管内の余分なコレステロールを肝臓に回収する善玉(HDL)に分けられるが、LDLが増えすぎると血管内に余剰なコレステロールが蓄積する。

近年、悪玉コレステロール(LDL-C)の中でも超悪玉コレステロール(sdLDL-C)が特に動脈硬化を引き起こす原因になることが明らかとなり、心筋梗塞や狭心症といった心疾患発症リスクを血液検査で的確に評価するマーカー(目印)となっている。ただ、sdLDL-Cの測定には特殊な装置が必要であり、測定には数時間から数日を要していた。

こうした中、同社は、他の血液検査でも使用する汎用の自動分析装置に対応することで、簡便、安価、迅速(約10分間)にsdLDL-Cを測定する技術を2007年に世界で初めて開発。すでに海外展開を進めており、欧州では2009年にCEマーク(安全基準マーク)を取得。中国では2016年に戦略パートナーがBFDA(北京市食品薬品監督管理局)の承認を取得して販売を開始した。さらに米国では、デンカが2017年8月にFDA(米国食品医薬品局)の認可を取得し、翌年7月から「sLDL-EX〝SEIKEN〟」として販売している。

今回の国内での販売承認の取得により、日本では死因の第2位を占める心疾患の予防や医療費の抑制に寄与することが期待される。同社は今後も、同製品の各国での販売承認取得と普及を通じて、世界の人々の健康維持と疾病予防に貢献していく。

2021年11月18日

PPSフィルムを高透明化、早期に実用化を図る

東レはこのほど、同社が独自に展開する二軸延伸PPS(ポリフェニレンサルファイド)フィルム「トレリナ」について、独自技術で高い透明性を実現した透明耐熱フィルムを創出した。PPSの特長である、耐熱性や難燃性と5G通信に適した誘電特性も保持しており、5G透明アンテナをはじめ、電子部品を中心とした幅広い用途展開が期待される。現在ユーザーへのサンプル提供を始めており、早期実用化を目指して研究・技術開発を進めていく構えだ。

超高速通信を実現する5Gは、高周波数帯域の特性上、電波が遠くまで届きにくいことから、多数のアンテナが必要とされる。そのため、視認性や意匠性が良く設置自由度の高い透明アンテナが求められている。現在、軽くて割れない特長から透明回路基板としてPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムや透明PI(ポリイミド)フィルムが使われているが、電気特性の1つである誘電正接が高く、5G通信の信号ロスが大きいことが課題となっていた。

一方、東レが世界で唯一展開する二軸延伸PPSフィルム「トレリナ」は、

2021年11月17日

デンカは、今月8日に自主回収を発表した新型コロナウイルス抗原迅速診断キット「クイックナビ-COVID19 Ag」について、使用者の安全を第一に考え、回収の対象範囲を拡大すると発表した。

今井俊夫社長は「先日に続く自主回収の決定により、製品をご使用いただいている皆様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。このような事態を招いたことを猛省し、再発防止に向けて万全を期すべく、社長として陣頭指揮にあたる所存です」と述べている。

同社は同製品について、一部の使用部材の不良により、15分で判定するロットを対象として自主回収を判断。それ以降、8分で判定する製品についても加速試験などを行い調査していたが、一部ロット製品で偽陽性率が高まる兆候が見られたため、対象範囲を広げることを決定した。

2021年11月17日

クラレノリタケデンタルは16日、保険適用の歯科充填用コンポジットレジン(CR)「クリアフィル マジェスティ ESフロー」のユニバーサルシェードに、新たに2種類の流動性バリエーション「High(高流動型)」と「Super Low(超低流動型)」を追加し、11月22日に発売すると発表した。

歯科充填用CRは、歯科治療時の充填修復処置などに使用され、日常臨床に欠かせない修復手段の1つとなっている。近年では、1ステップ型の歯科用接着材やフロアブルレジンを使った治療により、機能的・審美的な患者満足度に加えて、効率的な修復治療が行える歯科材料の普及が進んでいる。

同社では、扱いやすい操作性、簡便な研磨性と優れた滑沢耐久性に加え、臼歯部にも耐え得る機械的な強度をもったフロアブルレジン「クリアフィル マジェスティ ESフロー」を2014年から発売。今年4月には、同製品Universalの「Low(低流動型)」を先行上市した。歯科治療現場の要望に応え、今回新たに「High(高流動型)」と「Super Low(超低流動型)」を開発。3種類の流動性を揃えたことにより、術者の好みや症例などに応じたより幅広い選択が可能となった。

2021年11月16日

出光興産はこのほど、原油の海上輸送中の燃料消費に伴うCO2排出量削減を目的に、グループ初の試みとしてカーボンクレジットを活用した日本中東間の原油海上輸送を行ったと発表した。

低炭素化・脱炭素化に取り組む顧客ニーズに応えるための先行事例として行った今回の取り組みでは、100%出資子会社である出光タンカー所有の大型原油タンカー(VLCC)「日章丸」(載貨重量:約30万t)の日本と中東との往復の海上輸送に、カーボンクレジットの環境価値を活用することで、理論上同区間航海一回分に相当する約1万トンのCO2排出量の相殺(オフセット)を実現した。

今回活用したカーボンクレジットはVCM(Voluntary Carbon Markets)にて、信頼性の高い第三者検証機関が世界各地のプロジェクトのCO2排出削減効果を認証したもの。出光興産のシンガポールのトレーディング拠点である出光アジアが、クレジットを市場で独自に購入した。

出光興産と出光タンカーは今後も、カーボンクレジットを活用したオフセットを含め、さまざまな手法を用いてカーボンニュートラルに貢献する海上輸送サービスを提供していく。また、出光グループは、カーボンクレジットの有効性を精査した上で、カーボンニュートラル関連の取り組みをもとにしたクレジット創出や、国内外で販売する各種製品とカーボンクレジットを組み合わせ、顧客や社会の環境負荷低減のニーズに応える新たな商品展開・販売を検討していく。

2021年11月16日

宇部興産、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、産業技術総合研究所(産総研)、先端素材高速開発技術研究組合(ADMAT)は15日、共同で、固体高分子型燃料電池(PEFC)向けの高性能なコアシェル型触媒の合成に成功し、その高効率合成も実現したと発表した。

PEFCは、高いエネルギー変換効率や長寿命、低温作動(室温~100℃)などの特長をもち、FCV(燃料電池自動車)の動力源や家庭用コージェネレーションシステムなどで利用されている。

エネ変換効率をより向上させるためには、正極(カソード電極)での酸素還元反応(ORR)の活性を高める必要があり一般的には白金が採用されている。しかし白金は高価で資源量も少ないため、使用量を大幅に低減しながらもエネ変換効率を向上させる手法の確立が求められている。

そこで近年は、触媒粒子の外表面(シェル)部分のみに選択的に白金を存在させ、粒子の内部(コア)部分を他の金属で置き換えた構造をもつコアシェル型触媒により、白金利用効率の向上を目指す研究が活発化。しかしコアシェル型触媒の合成法として普及している銅‐アンダーポテンシャル析出(Cu-UPD)法は工程が非常に複雑かつバッチ式であるため、生産性が低いことが課題となっていた。

こうした背景の下、NEDOは「超超プロジェクト」で、計算・プロセス・計測の三位一体による機能性材料の高速開発に取り組んでおり、その一環として四者共同で、カソード触媒の白金使用量の大幅な削減を可能とするコアシェル型触媒を効率的に合成する技術開発を行ってきた。

今回、1日当たり数十種の触媒を連続・自動合成することが可能なハイスループットフロー合成装置を使って、短時間で最適なコアシェル構造をもつ触媒合成条件を確立し、またプロセス条件を最適化して、従来比十倍以上の触媒の高効率合成プロセスを実現した。この成果によりPEFCで課題となっている高い白金コストを大幅に低減することで、燃料電池触媒のより一層の社会実装を促進するとともに、脱炭素社会の実現に貢献する。

2021年11月16日

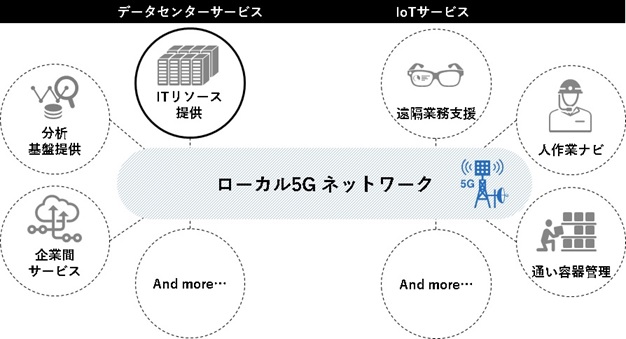

旭化成ネットワークスと日本電気(NEC)は15日、旭化成ネットワークスが宮崎県延岡市で運営するデータセンター(DC)にて、スタンドアローン(SA)方式・Sub-6帯無線周波数のローカル5Gを活用した最先端の無線ネットワーク基盤の構築を開始したと発表した。

旭化成ネットワークスは、自社のDC事業の付加価値向上・サービス強化に加え、旭化成グループでのスマートファクトリー化推進、地域製造業のスマート化、周辺自治体と連携し住民に向けた行政サービスのDX化、その他地域課題解決を見据えて、今年8月にノン・スタンドアローン(NSA)方式・28G㎐帯無線周波数での免許を取得し、実証実験を進めている。

一般的に、SA・NSAそれぞれの方式で使用される無線周波数帯の特性上、その性能には長所・短所があり、用途による使い分けが必要とされる。旭化成ネットワークスでは実証実験を通じ、各方式・各無線周波数帯の性能の比較や、運用・マネージメント方式の確認を行い、それぞれの方式の特性、効果的な利用用途の検証を行う。実証実験で得られるノウハウを基に、最終的にはそれぞれの周波数帯でのサービス、利用方法のすみわけを行い、早期に具体的なDC事業のサービス形態の確立を進め、将来のスマートファクトリーへの展開などに向けたノウハウの蓄積につなげる。

一方、NECは、ローカル5Gネットワークに必要な機器や運用保守サービスをトータルで提供する「ローカル5Gマネージドサービス」を同基盤に提供。また、ネットワーク利用のユースケースとして音声で作業手順を指示して実績入力できる人作業ナビや、電波を使って情報を非接触で読み書きするRFIDを利用した通い容器管理といったアプリケーションなどと組み合わせたシステムの提供も予定している。これにより、比較的難易度が高いとされる製造現場活動のデジタル化に貢献する。

旭化成グループは、中期経営計画の中で、DXの推進を事業高度化のためのアクションの1つに掲げ、研究開発・生産・品質管理・設備保全・営業・マーケティング・事業戦略・新事業創出など、幅広い範囲でDXに取り組んでいる。DX推進に必要となるローカル5Gについては自社での利活用だけでなく、関連機器に使用される機能樹脂や半導体向けの材料など、グループの幅広い製品群・技術でその普及を後押ししていく。

2021年11月11日

三菱ケミカルは10日、サーキュラーエコノミー(循環型経済)やSDGs実現に貢献する取り組みとして、廃棄された漁網由来の再生ナイロン樹脂を混合した新しいナイロン糸「KILAVIS RC(キラビス アールシー)」を開発し、量産体制を整えたと発表した。

「キラビス アールシー」は、廃漁網から再生したリファインバースのナイロン樹脂「リアミド」を、三菱ケミカルのナイロン糸「キラビス」に特殊紡糸技術を用いて混合した新しいナイロン糸。日本で発生した廃棄物を日本国内で再利用する〝地産地消〟を促進することで、製品のアップサイクルとCO2排出量削減に貢献していく。

また、「キラビス アールシー」は、国内生産のため安定供給が可能であり、原着(原料段階で着色)することで染色工程が不要となるため排水の問題が解消されるとともに、使用する水・電気などのエネルギーを削減できる。ナイロン繊維の特長である 優れた摩擦堅牢度をもち、さらに長繊維であるため遊び毛の発生も少なく、カーペットとして使用した場合の掃除も簡単になる。

三菱ケミカルは、三菱ケミカルホールディングスグループが掲げる中長期経営基本戦略のもと、サーキュラーエコノミーの推進を KAITEKI実現のキーエレメントと位置付け、製品などのリサイクルはその重要な取り組みの一つと捉えている。今後も、自社だけでなく顧客における使用時のリサイクルにも配慮した製品設計を進めることで、SDGsの達成や持続可能な社会の実現に貢献していく。

2021年11月10日

日本酸素ホールディングスは8日、日本、韓国、中国において電子材料ガスであるジボラン(B2H6)ガスの製造能力を2023年末までに順次増強することを決定したと発表した。韓国は2022年上期、日本と中国は2023年末の完成を予定しており、3拠点とも製造能力を倍増する計画だ。

ライフスタイルの変化、5G、IoTの普及によるデータ通信量の増加や自動車向け半導体需要の増加などを背景に、半導体デバイスの需要は増加傾向が続いている。

ジボランガスは、ロジック(演算素子)、メモリ(記憶素子)から、ディスクリート(個別半導体)まで、幅広い半導体デバイスの製造において不可欠な材料であり、半導体メーカー各社の製造能力の増強に合わせてその需要が急激に拡大している。

同社は、これまで「トータルエレクトロニクス」の戦略に基づき、顧客の需要伸長に対応。日本国内のみで製造していたジボランガスについて、韓国、中国での製造を開始し、供給能力を増強してきた。

同社は今後も、需要の伸長が見込まれるアジア地域でさらなる投資を推進し、半導体メーカーの需要増に応えていくとともに、グローバルサプライチェーンの強化も進めていく。