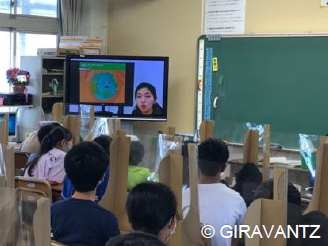

ICEF(アイセフ、イノベーション・フォー・クールアース・フォーラム)事務局はこのほど、第7回年次総会をオンラインで開催し、最終日の8日にステートメントを発表した。

経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)がエネルギー・環境分野のイノベーションによる気候変動問題解決のために、世界の学界・産業界・政府関係者間の議論と協力を促す国際的プラットフォームとして2014年から開催。今年は分科会を含め、80の国と地域から1300人以上が参加した。

今年のテーマは「男女平等に焦点を当てた、COVID-19を踏まえた「ビヨンド・ゼロ」排出社会に向けた行動」。COVID-19により、今年の世界のCO2排出量は前年比8%減の見込みで、1.5℃の温暖化排出経路に必要な削減率とほぼ同等。経済減速と日常生活の不便さなど、この経路の困難さとイノベーションの重要性が再認識された。低炭素社会確立には変革が不可欠で、国・各組織間の強固な関係が必要になる。日本政府の「環境イノベーション戦略」は、2050年のカーボンニュートラルに向けた世界の温室効果ガス(GHG)排出量と大気中CO2の削減、「ビヨンド・ゼロ」のための革新的技術の確立を目指す。

女性の参加がイノベーション推進に果たす役割は大きく、女性参加率の高い組織ほど気候変動に対するパフォーマンスが高いと報告された。実証的分析では気候変動はジェンダーニュートラルではなく、女性参加の気候変動対策への貢献が期待できる。IT機器利用の加速は女性参加を促す。女性のスキル向上、開発途上国の女性教育の促進にコミットすべきとした。

イノベーションのための資金調達は重要で、景気刺激策などすべての機会を官民の投資、パートナー企業からの資金調達、内部炭素価格設定による自己投資の動機づけなどの資金調達手段に使用する必要がある。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)などによる透明性の向上で、市場と投資環境の改善が期待できる。持続可能なインフラに対するグリーンエクイティの使用を強く推奨した。エネルギー転換、運輸、産業、分野横断領域、農林水産業・吸収源など10の分科会と3つの本会議でこれらトピックスについて議論し、有益な発見と提言がなされた。

ステートメントでは最後に、ジェンダーと気候変動の相乗効果の可能性の点で、GHG低排出社会に向けた企業の効果的な行動と決定の支援のために、ジェンダー投資と気候変動投資の橋渡しも検討の価値がある。産業界、政府、学術界、投資家が協力して研究・開発・投資を促進する必要がある、と結んだ。