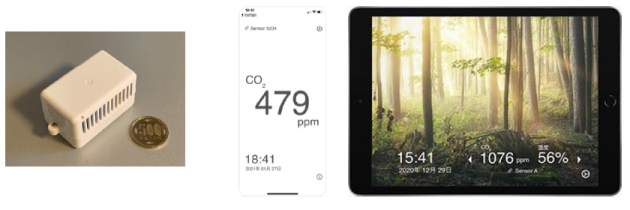

ランクセスはこのほど、世界初のカーボンファイバー(CF)製スマートフォンの筐体に熱可塑性コンポジットシート「テペックス(Tepex)」が採用されたと発表した。カーボン・モバイル社の「Carbon1 MKⅡ」で、これまでのプラスチックとアルミニウムを複合材に置き換え、軽量性、スリムなデザイン、サステナビリティの新しい基準となるスマートフォンだ。

CFは強靭で軽量な構造体の製造に適するが、電磁シールドとして作用するため外部からの無線信号を遮断し、内部からの信号も通過させずに構造体の外側に分散させる「ファラデーケージ」を形成するため、コネクテッドデバイスには不可能だとされてきた。

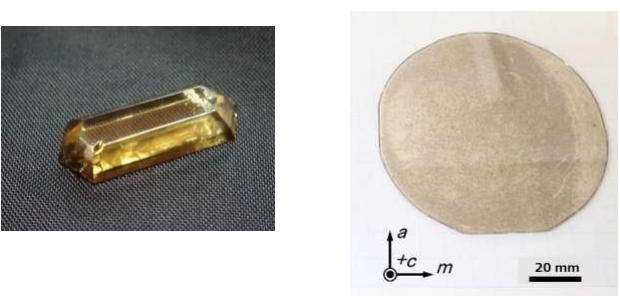

今回の「無線対応」CF製の素材は、カーボン・モバイル社開発の特許技術「HyRECM」でRF信号を透過する複合材をCFに融合させ、さらにデバイスの接続性を高めるためにCF構造に導電性インクを3D印刷・結合させて生み出されたもので、コネクテッドデバイスの可能性を切り開くものだ。

筐体に使われるベース素材「テペックス ダイナライト」シリーズは極めて細い1Kの連続カーボンファイバーフィラメントで強化された連続繊維で、高い機械的ストレスを受ける超軽量コンポーネント用に開発されたもの。筐体はCFRPの剛性を最大限に生かしたモノコック構造で、筐体内部のスペースを圧迫する補強材はなく、重さは125g(従来の3分の2)、厚さ6.3㎜(従来の4分の3)で、プラスチックの使用は5%未満だ。高い強度と剛性により薄くかつ日常の使用にも耐える強靭な筐体で、さらにマットブラックのCFはスマートフォンの外観にハイテクな印象を与える。

また、できる限りリサイクル可能な素材を使用し、筐体に使用した複合材はリサイクルも容易で、新しい用途に再利用できる。すべてのコンポーネントは容易に交換して修理できるため耐用年数は長く、電子廃棄物の発生も防ぐとしている。